兼职协议到期不续签,公司不给补偿金怎么办?

当一份兼职协议自然走到终点,你或许期待着与公司好聚好散,却可能遭遇一个冰冷而现实的问题:公司不续签合同,并且一分钱补偿金也不给。这种情形在兼职领域并不少见,许多劳动者感到困惑与无奈。这究竟是合法合规,还是公司变相克扣?要厘清这个问题,我们必须摒弃模糊的直觉,回归到法律条文的严谨框架中去审视,并在此基础上构建一套行之有效的应对策略。问题的核心,并非简单的“应该”或“不应该”,而是深植于“非全日制用工”这一特殊法律身份的界定之中。

法律框架的基石:非全日制用工的特殊性

我国《劳动合同法》对用工形式作出了明确划分,其中,兼职协议通常被归为“非全日制用工”。这一定位是整个事件的分水岭,也直接决定了经济补偿金的给付规则。根据法律规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。关键在于,《劳动合同法》第七十一条规定:“非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。”这便是许多公司赖以“合法”不支付补偿的最直接依据。因此,如果你的工作性质完全符合上述定义——严格的工时限制、按小时结算报酬、通常不涉及试用期及五险一金的全额缴纳——那么从法律层面看,协议到期公司不续签且不支付经济补偿,其行为本身并未违法。理解这一点,是理性维权的第一步,它能帮助你避免因误解法律而采取无效的对抗,将精力聚焦于真正有突破口的环节。

突破常规:寻找“非标准”非全日制用工的维权点

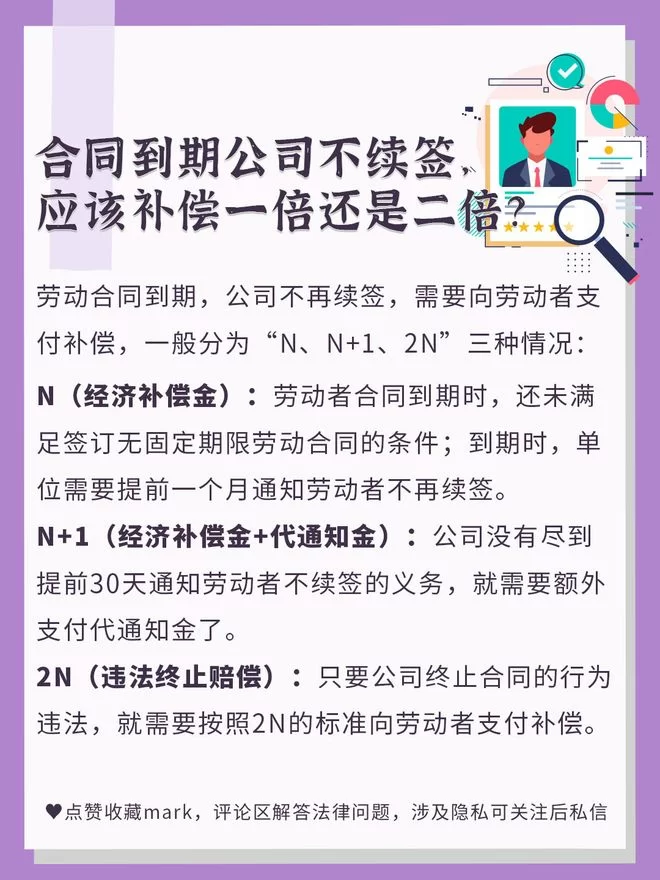

然而,法律的规定是刚性的,现实中的劳动关系却往往充满弹性。许多公司为了规避法律责任,会以“兼职”之名,行“准全职”之实。这就为我们寻找补偿依据提供了可能。你需要像一名侦探一样,仔细审视你的工作状态是否“非标准”。首先,审查你的兼职协议。有些公司在协议中会自行约定高于法定标准的补偿条款,例如“协议到期,如公司方不再续签,将支付相当于一个月工资的补偿金”。根据合同自愿原则,只要该条款不违反法律强制性规定,就是有效的,公司必须遵守。其次,审视你的实际工作模式。你的日均工作时长是否频繁超过四小时?周工作时长是否稳定地逼近甚至超过二十四小时?你的工作内容、管理方式、考核标准是否与正式员工高度相似?如果答案是肯定的,那么你与公司之间可能已构成了“事实劳动关系”,而非标准的非全日制用工。在这种情况下,你就有权主张适用全日制劳动合同的规定,即公司若在合同到期后决定不续签,应当向你支付经济补偿金。补偿标准通常按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

实战策略:从协商到法律途径的步步为营

明确了法律依据和潜在的突破点后,你需要一套清晰的行动路线图。第一步,永远是沟通协商。直接与HR或你的直属上司进行一次冷静、专业的对话。开场白可以平和地表达你的诉求,例如:“关于我的兼职协议即将到期,我想了解一下公司的安排以及关于补偿的考虑。”在沟通中,你可以适时地提出你收集到的证据,如超时工作的记录、与正式员工同等职责的证明等,暗示你的工作状态可能已超出了“非全日制”的法律界定。谈判的核心在于协商解除兼职合同补偿标准,你可以提出一个合理的补偿方案,比如参照一个月的报酬,这既给了对方台阶,也展示了你的诚意和底线。将协商过程的关键对话进行录音(请注意当地关于录音合法性的规定),或通过电子邮件等书面形式进行确认,这都是未来可能用到的证据。如果协商顺利,签订一份和解协议,事件便圆满解决。若协商破裂,公司态度强硬,你必须果断升级维权行动。第二步,是行政与司法救济。你可以向用人单位所在地的劳动监察大队投诉,反映公司可能存在的违法用工问题,如未按规定执行非全日制用工工时等。劳动监察大队的介入有时能起到强大的督促作用。如果此路不通,或者你需要一个更具强制力的裁决,那么劳动争议仲裁是你的最终武器。你需要整理好所有证据,包括兼职协议、工资支付记录、考勤打卡截图、工作沟通记录、能够证明你工作内容的文件等,向当地劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁申请,请求确认你与公司之间存在事实上的全日制劳动关系,并要求公司支付相应的经济补偿金。请注意,劳动仲裁有时效限制,通常为知道或应当知道权利被侵害之日起一年内。

心态与远见:超越个案的职业权益思考

整个维权过程,考验的不仅是你的法律知识,更是你的耐心、策略和情商。这不仅仅是为了几百或几千元的补偿金,更是对你职业尊严的一次捍卫。在劳动协议到期公司不续签怎么办的迷茫中,主动去学习和运用劳动法兼职权益保障的相关知识,本身就是一种成长。无论结果如何,这次经历都将让你在未来的职业生涯中变得更加警觉和成熟。对于下一次的兼职机会,你将知道如何在入职前就明确用工性质、薪酬结构、工时要求以及可能的补偿条款,将这些关键内容白纸黑字地写入协议,从源头上规避风险。法律的沉默不意味着权利的缺失,它只是要求我们用更严谨、更智慧的方式去发现和主张它。每一次看似微不足道的个体维权,都在推动整个职场生态向着更加公平、透明的方向迈进。你的专业判断和果敢行动,最终定义的不仅是这一份协议的结局,更是你作为一名劳动者的价值边界。