兼职协议不买社保合法吗?属于劳动合同吗?

在当前的劳动力市场中,兼职已成为一种极为灵活和普遍的用工形式。随之而来的,是一个反复被提及却又充满困惑的问题:签订的兼职协议,用人单位不给缴纳社保,这合法吗?这份协议本身,又能否被视作一份正式的劳动合同?答案并非简单的“是”或“否”,其背后潜藏着对法律概念的精准理解和对现实情况的细致甄别。要拨开这层迷雾,我们必须回归到中国劳动法的核心框架下,审视“兼职”这一特殊身份的法律定义。

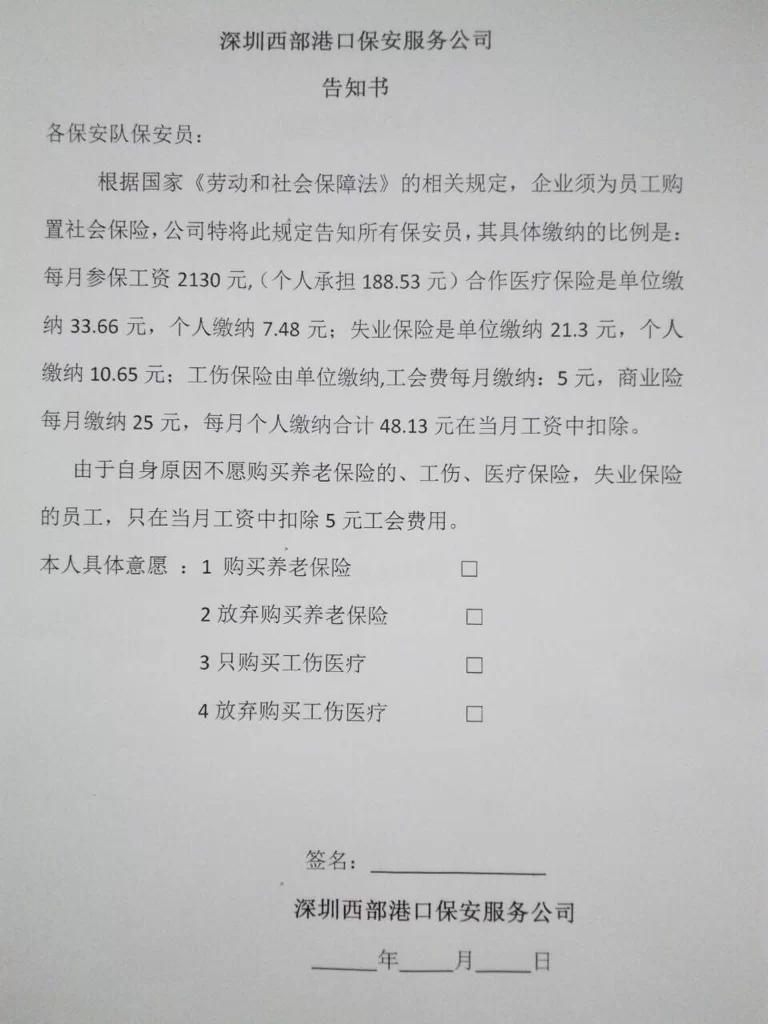

首先,要解决这个疑问,我们必须清晰界定法律意义上的“兼职协议”与我们通常理解的“劳动合同”之间的根本区别。根据我国《劳动合同法》的规定,用工形式分为全日制用工和非全日制用工。我们日常所言的“兼职协议”,在法律语境下,绝大多数情况指向的就是非全日制用工。法律对非全日制用工有着明确的界定:即以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这便是它与标准全日制劳动合同最根本的分野。一旦一份名为“兼职协议”的约定,其工作时长和强度跨越了这条红线,比如每日工作六小时、每周工作五天,那么无论其名义如何,都将被认定为事实上的全日制劳动关系,用人单位必须依法为其缴纳社会保险。这便是劳动法对兼职协议的规定中最关键的一条,也是判断“不买社保”是否合法的第一步。

厘清了用工性质,我们再来聚焦核心问题:非全日制用工社保规定下,用人单位不缴纳社保是否合法?答案是:在满足非全日制用工的严格条件下,是的,这属于合法范畴。根据《劳动合同法》及相关司法解释,从事非全日制用工的劳动者,可以参加基本养老保险和基本医疗保险,原则上由个人按照国家规定自行缴纳。用人单位的强制性义务被豁免了。这背后的逻辑在于,非全日制用工关系的灵活性和临时性,劳动者往往同时为多个单位提供服务,若要求每个用人单位都为其参保,既不现实也易造成社保关系的混乱。因此,法律将缴纳社保的责任和义务交还给劳动者本人。那么,兼职员工如何缴纳社保呢?他们通常需要以“灵活就业人员”的身份,到户籍所在地或就业所在地的社会保险经办机构办理登记和缴费手续。这一规定,正是法律在保障劳动者社保权益与适应灵活用工模式之间寻求的一种平衡。

然而,法律的条文是清晰的,现实操作却常常游走在灰色地带。一个常见的陷阱是,部分用人单位为了规避成本,将本应是全日制的工作岗位,通过签订“兼职协议”或“劳务协议”的方式,伪装成非全日制用工,从而逃避缴纳社保的义务。对于劳动者而言,这无疑是一种权益侵害。此时,判断协议性质的关键就不再是协议的名称,而是工作的实质内容。劳动者需要保留好考勤记录、工资发放凭证、工作安排的聊天记录等一切能够证明自己实际工作时长的证据。一旦发生争议,这些证据将成为劳动仲裁或诉讼中认定真实用工关系、主张社保权益的决定性依据。因此,面对一份不提供社保的兼职协议,劳动者首先要做的不是立刻接受或拒绝,而是审慎评估自己的工作状态是否真的符合法律对“非全日制”的严格定义。

更进一步看,兼职协议是否属于劳动合同?答案是肯定的,但它是一种特殊的、简化的劳动合同。非全日制用工的口头协议即可成立,即使签订书面协议,其内容也相对简化,可以不约定试用期。这并不意味着它不受《劳动合同法》的约束。相反,它依然受该法调整,用人单位依然需要按时足额支付劳动报酬,结算周期最长不得超过15日。劳动者同样享有劳动安全卫生保护、享受带薪年休假等基本权利。理解这一点至关重要,它意味着即便社保不由单位缴纳,劳动者的其他合法权益依然受到法律的全面保护。当用人单位拖欠工资、提供危险的工作环境时,劳动者完全可以依据《劳动合同法》维权,其“兼职”身份不能成为用人单位推卸责任的挡箭牌。

归根结底,无论是用人单位还是劳动者,面对兼职协议与社保问题,都应抱持一种审慎和专业的态度。对于企业而言,试图通过“假兼职”来规避法律责任,无异于埋下法律风险的定时炸弹,一旦被查处,将面临补缴社保、罚款甚至更严重的行政处罚。对于劳动者而言,清晰地认知自身工作性质的法律定义,了解在不同用工关系下自己的权利与义务,是保护自身职业生涯健康发展的第一步。法律的精妙不在于其复杂,而在于其对现实经济活动的精准描绘与规范。厘清兼职协议与劳动合同的界限,本质上是为自己在职场中的每一步进行准确定位与护航,确保自己的每一份付出都能获得应有的法律保障与价值尊重。