兼职参保算应届生吗,交了社保还算应届吗?

对于无数即将踏出校门的毕业生而言,“应届生”这三个字远不止是一个时间节点,它更像是一张含金量极高的“通行证”,承载着进入公务员体系、知名国企以及享受各类城市人才引进政策的宝贵机会。然而,当社会实践与经济独立的渴望提前来临,一份看似寻常的兼职工作,其背后附带的社保缴纳,却可能成为这张“通行证”失效的隐形导火索。那么,兼职参保,究竟是否意味着应届生身份的终结?这背后盘根错节的政策逻辑与实际影响,值得我们进行一次彻底的厘清。

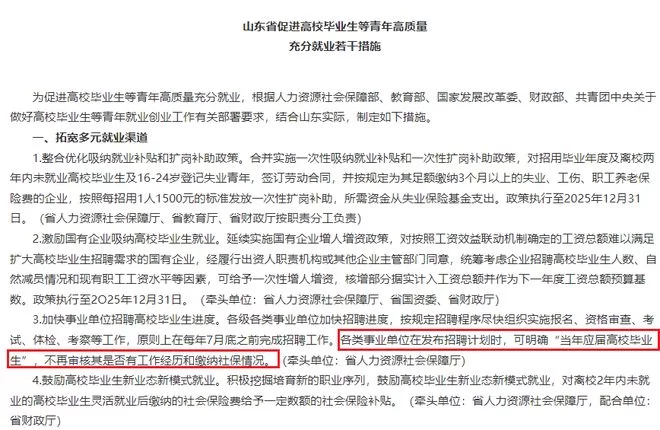

首先,我们必须精准定义“应届生”这一概念的法律与政策内涵。在现行的人才招聘与就业体系中,“应届生”通常被划分为两种类型:第一种是“当年应届毕业生”,指在毕业当年持有就业报到证,尚未正式落实工作单位、其档案及户口仍保留在学校或指定派遣机构的毕业生。第二种,也是更为关键和普遍适用的,是“择业期内的应届毕业生”。根据国家规定,从毕业之日起两年内(部分地区为三年),未就业、未缴纳社会保险、其档案和户口仍保留在原毕业学校或各级毕业生就业主管部门、人才交流服务机构和公共就业服务机构的毕业生,均可视作应届生。这个定义的核心要素有三点:时间限制(两年择业期)、未就业状态、以及最重要的——社保缴纳记录。

社保缴纳记录为何成为不可逾越的“红线”?原因在于其背后的法律属性。社会保险,包括养老保险、医疗保险、失业保险等,是我国《劳动法》规定的用人单位与劳动者建立劳动关系后必须履行的法定义务。一旦你名下出现了由正规单位缴纳的社保记录,无论该单位与你签订的是正式劳动合同、兼职协议还是其他形式的用工约定,在社保系统和劳动监察部门的认定中,这都等同于你已经与该单位建立了正式的劳动关系,实现了“就业”。而“应届生”身份的宝贵之处,恰恰在于其“未就业”的属性。因此,任何形式的社保缴纳,都从根本上动摇了“应届生”身份的根基。这就解释了为什么兼职交社保影响考公吗这个问题的答案几乎是斩钉截铁的“是”。在公务员和事业单位招录的资格审查环节,核查考生的社保缴纳记录是标准流程。一旦发现考生在毕业至报考期间存在有效的社保缴纳记录,即便其初衷只是为了赚取生活费,也会被认定为“已就业”,从而失去报考限应届生岗位的资格。

然而,现实情况远比理论复杂,尤其是在“兼职”和“实习”这两个模糊地带。许多学生会问:大学生实习交社保还算应届生吗?这里存在一个关键的区分点。真正的、规范的实习,是教学过程的延伸,旨在让学生将理论知识应用于实践,其本质是学习而非就业。根据相关规定,用人单位应为实习生购买的是“实习生意外伤害保险”或类似商业保险,而非法定的社会保险。如果一家单位在为你提供实习岗位的同时,为你缴纳了职工社保,这本身就是一种不规范的操作。这种情况往往意味着,你与该单位之间可能被认定为事实劳动关系,而非实习关系。因此,即便挂着“实习”的名头,一旦缴纳了社保,其风险与正式就业并无二致。同样的逻辑也适用于灵活就业社保对应届生影响的问题。部分毕业生在择业期内选择以灵活就业人员的身份自行缴纳社保,可能是为了享受医保待遇或是为未来养老做准备。但需要清醒地认识到,这种行为同样会生成有效的社保缴费记录,同样会被视为“已就业”,从而导致应届生身份的丧失。政策的判断依据是客观的“记录”,而非主观的“动机”。

那么,面对这一严峻的现实,毕业生应如何保留应届生身份,做到社会实践与身份保值两不误?策略与审慎至关重要。对于在校生而言,在选择兼职或实习时,务必与用人单位明确沟通,强调自己的学生身份,并确认对方不会为自己缴纳社会保险。可以优先选择签订实习协议、按月或按次结算劳务报酬的工作,这通常不涉及社保问题。对于已经毕业、正处于两年择业期的同学,则需要更加谨慎。如果一份短期工作的价值远低于失去应届生身份所带来的潜在机会成本,那么果断放弃是明智之举。如果必须参加工作,那么就要做好“放弃”应届生身份的心理准备,将目光投向那些不限工作经历的社招岗位。此外,养成定期查询个人社保记录的习惯也非常重要,可以通过当地人社局官方APP、网站或支付宝等渠道,随时监控自己的社保状态,确保信息准确无误,一旦发现异常记录能及时处理。

“应届生”身份,终究是一个有时效性的战略资源,而非永久的护身符。它考验的不仅仅是我们的专业能力,更是我们在职业规划初期的信息洞察力、风险判断力与决策智慧。理解并尊重社保缴纳记录这一硬性规则,不是鼓励我们逃避社会实践,而是引导我们以更具策略性的方式去规划从校园到职场的过渡。在机遇与规则并存的现实世界里,唯有既敢于尝试,又懂得规避风险,才能在职业生涯的起跑线上,为自己赢得最有利的开局位置。