兼职发错工资怎么追回?员工不退还有招儿吗?

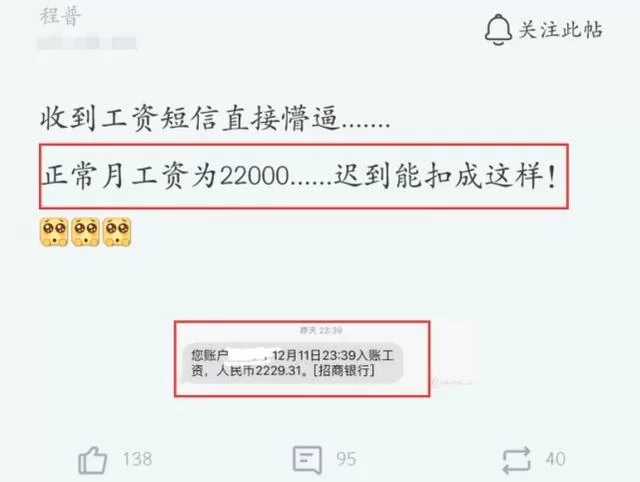

在财务管理的日常操作中,给兼职员工发错工资,无疑是一件令人头疼的突发事件。这不仅仅是账目上的一个数字错误,更可能演变成一场关于沟通、法律与情理的拉锯战。许多管理者在发现错误的第一时间,内心充满了焦虑:对方会主动退还吗?如果对方拒不承认或干脆失联,我该怎么办?这种困境的核心,在于如何将一个本属于行政疏忽的问题,通过合法且有效的方式,引导回正轨,避免公司蒙受不必要的经济损失。

要破解“兼职多发了工资不退怎么办”的僵局,我们必须首先明确一个至关重要的法律前提:发错工资属于不当得利吗?答案是肯定的。根据《中华人民共和国民法典》第一百二十二条的规定:“因他人没有法律根据,取得不当利益,受损失的人有权请求其返还不当利益。”兼职员工获得的超出其应得报酬的部分,恰恰符合这一定义。这笔钱款的获得,并非基于劳动合同的约定或其提供的劳动,而是由于雇主方的操作失误。因此,从法律上讲,员工方有法定义务返还这笔多发的款项。这个法律定性,是后续所有追讨行动的基石和底气所在,它清晰地界定了权利与义务,让我们的追回行为不再是“恳求”,而是“主张权利”。

明确了法律基础,接下来就需要探讨具体的“给兼职发错工资如何追回”的实施路径。这绝不是一蹴而就的过程,而是一场需要策略和耐心的博弈。第一步,也是最能体现情商与智慧的一步,是心平气和地沟通。发现错误后,切勿带着质问或指责的语气第一时间联系对方。这种姿态极易激发对方的逆反心理,即便原本愿意退还的人,也可能因为感到冒犯而选择拖延或拒绝。正确的做法是,选择一种相对正式且可留痕的方式,如电子邮件或企业微信,向对方说明情况。沟通内容应包含:致歉(承认自身失误)、清晰陈述事实(哪一笔、多发了多少)、提供核对依据(如薪资计算表截图)、并明确提出退还请求和方便的退款方式。在这一环节,保持专业、冷静、尊重的态度至关重要,目的是解决问题,而不是制造对立。

然而,总有些情况下,温和的沟通会遭遇“软钉子”或直接的拒绝。对方可能以“已经花掉了”为由拖延,或者干脆置之不理。当沟通的艺术与法律的威严都宣告无效,撕破脸皮似乎成了唯一选择时,我们便踏入了最后的战场——司法程序。很多人会觉得,为了几千块钱去打官司,耗时耗力,不值得。但我们必须认识到,这不仅仅是钱的问题,更是维护规则的尊严和企业的合法权益。此时,选择正确的“追回错发工资的法律途径”就变得尤为关键。对于这类事实清晰、争议不大的民事纠纷,最适宜的方式是向法院提起诉讼。具体的流程是:准备好起诉状、双方身份信息、以及能证明事实的完整证据链(包括但不限于劳动合同、银行转账记录、沟通聊天记录、工资条等),向被告住所地或合同履行地的人民法院提起诉讼。值得一提的是,许多地区都有小额诉讼程序,其特点是“一审终审”,审理周期短、流程简便,非常适合处理这类金额不大、权责明确的案件。

在整个追讨过程中,证据的保全与运用贯穿始终。从发现错误的那一刻起,就应有意识地收集和固定一切能够证明“工资发错”以及“对方知情”的证据。银行转账凭证是核心证据,它直接证明了款项的流转。而后续的沟通记录,无论是邮件、微信聊天还是通话录音(需注意录音的合法性,通常在不侵害他人隐私、未使用胁迫手段的情况下,可作为辅助证据),都能证明你已经履行了告知义务,而对方的态度和行为则构成了其“拒不返还”的佐证。这些看似琐碎的记录,在法庭上,将成为支撑你诉讼请求的坚实堡垒。一个细节是,如果兼职员工是通过第三方平台招聘的,平台上的沟通记录同样具有证据效力。

除了事后补救,更高明的做法是建立事前预防机制。每一次的失误,都是对管理流程的一次拷问。企业应当审视自身的薪资发放流程,是否设置了多重审核环节?财务、人事、业务部门是否形成了有效的交叉验证?对于兼职员工的管理,是否有规范的入职登记和清晰的薪酬确认文件?使用专业的薪资核算软件,可以大大降低人为计算错误的概率。同时,在与兼职员工签订的协议或合同中,可以加入关于“薪酬发放错误处理方式”的条款,明确双方在此类情况下的权利和义务。这种提前的约定,虽不能改变不当得利的法律性质,但能在问题发生时,提供一个双方共同认可的解决方案框架,减少沟通成本和法律争议。

最终,面对“兼职多发了工资不退”的窘境,雇主需要的是一套组合拳:以“不当得利”的法律认知为内核,以专业冷静的沟通为前锋,以完备的证据为后盾,以诉讼等法律手段为最终威慑。整个过程考验的是管理者的智慧、耐心与决心。维护自身权益的道路或许并不平坦,但只要我们依据事实,遵循法律,步步为营,就极大概率能将这笔“飞走”的资金追回。这不仅是对企业资产的保护,也是对商业规则公平性的坚守。