兼职合同和兼职协议有啥区别?签哪个更合适?

许多求职者在面对一份兼职工作机会时,都会被递上两份不同的文件:一份是“兼职合同”,另一份是“兼职协议”。这两者究竟有何不同,签哪一个才能更好地保障自己的权益?这看似微小的文字差异,背后却隐藏着截然不同的法律关系与权利义务。要做出明智的选择,首先必须撕开它们名称的外衣,直击其法律内核。兼职合同与兼职协议的根本分野,在于它们所构建的法律关系性质不同——前者指向“劳动关系”,而后者通常指向“劳务关系”。 这一核心差异,决定了双方的权利义务、法律适用以及争议解决方式的巨大鸿沟。

劳动关系,是一种具有人身从属性和经济从属性的紧密关系。当您签署一份兼职劳动合同时,意味着您在特定时段内,作为用人单位的一员,接受其管理、指挥和监督,遵守其规章制度,从事其业务组成部分的工作。这种关系受到《中华人民共和国劳动合同法》的强力规制。法律为劳动者设定了最低工资标准、工时限制、劳动安全卫生保护、社会保险缴纳等一系列强制性保障。即便您是非全日制用工,每日工作不超过四小时,每周累计不超过二十四小时,用人单位也必须按时足额支付劳动报酬,且劳动报酬结算周期最长不得超过十五日。在解除或终止合同时,虽然非全日制用工通常没有经济补偿金,但解除的程序和条件依然受到法律约束。可以说,一份正式的兼职劳动合同,是劳动者权益的“压舱石”,提供的是法律框架下的刚性保护。

相比之下,劳务关系则更接近于一种平等的民事契约关系。您签署一份兼职协议,通常意味着您是以一个独立的“服务提供者”身份,为对方完成某项或某几项特定的工作成果。您的工作时间、地点和方式可能更为自由,不受用人单位内部规章制度的严格约束。这种关系主要受《中华人民共和国民法典》中的合同编调整。协议的内容完全遵循“意思自治”原则,双方约定了什么,只要不违法,就按什么来执行。这里没有最低工资的强制要求,没有法定的工作时间限制,更没有必须缴纳社会保险的硬性规定。您的报酬、工作内容、验收标准、违约责任等,完全取决于协议的白纸黑字。这种模式的优点是灵活度高,对于短期、项目制的兼职工作非常适用,但其缺点也显而易见——它将风险更多地转移给了服务提供者一方。一旦发生纠纷,例如对方拖延或拒付报酬,您需要依据协议条款,通过民事诉讼途径解决,举证责任更重,维权成本也相对更高。

那么,回到那个最核心的问题:签哪个更合适?答案并非非黑即白,而是取决于具体的兼职情境和您的个人诉求。对于寻求长期、稳定、规律性兼职的求职者,例如每周固定几天在便利店或咖啡店工作,签署一份非全日制用工劳动合同无疑是更优选择。它为您提供了最基本的法律保障,确保了劳动报酬的及时发放,并在发生工伤等意外时,能够通过工伤保险获得赔偿。而对于那些从事短期项目、技能服务或自由职业的个体,比如为某个活动做一次性的设计、翻译一篇稿件,一份权责清晰的劳务协议则更为合适,它明确了服务范围和报酬标准,避免了因关系界定模糊而产生的扯皮。

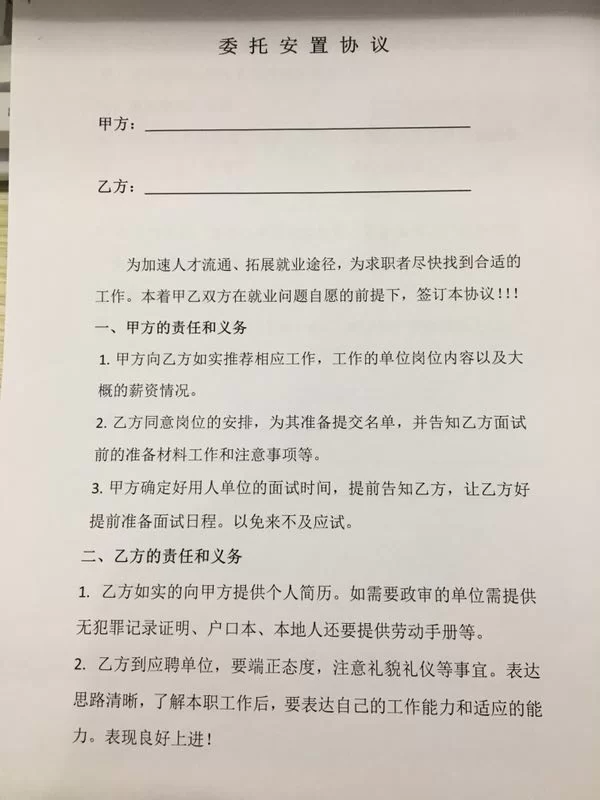

特别值得警惕的是当前用工市场中的“擦边球”现象。一些用人单位为了规避法律责任,明明是长期、规律性的用工,却要求求职者签署“劳务协议”或“合作协议”。这种行为在法律上被称为“假协议、真用工”。判断一份文件的真实性质,不能仅看其标题,而应审视其实质。如果您的日常工作需要遵守单位的考勤制度,接受其直接管理,工作内容是其主营业务的一部分,并且按月获得相对固定的报酬,那么即便签署的是“协议”,在司法实践中也极有可能被认定为事实上的劳动关系。在这种情况下,您完全有权主张劳动者应有的合法权益。因此,在签约前,务必仔细审阅条款,对其中免除用人单位责任、加重自身义务的内容保持高度警惕。

对于大学生这一庞大的兼职群体而言,情况则更为特殊。由于在校学生身份的特殊性,其与用人单位之间形成的法律关系在实践中常常被认定为劳务关系而非劳动关系。因此,大学生签署的多为“兼职协议”或“实习协议”。这并不意味着大学生权益保护就无从谈起。恰恰相反,正因为缺乏《劳动合同法》的强力庇护,大学生在签署兼职协议时更应加倍审慎,主动进行法律风险防范。 协议中必须清晰列明工作内容、工作时间、报酬数额及支付方式、支付时间、工作条件、以及违约责任。口头承诺一概无效,一切以书面为准。同时,务必保留好协议原件、工作沟通记录、工资支付凭证等一切证据。一旦发生权益受损,如拖欠工资、工作环境危险等,这些证据将是您向学校求助、向劳动监察部门投诉或提起诉讼的关键。

因此,当一份兼职文件摆在你面前时,重要的不是它头顶“合同”还是“协议”的帽子,而是字里行间所构建的权利义务的真实图景。读懂它,质疑它,并基于对自身价值的清晰认知做出选择,这本身就是现代职场人必备的智慧与力量。你的签名,不仅是承诺,更是对自己权利的第一次主动捍卫。