兼职能签劳动合同吗?签了有效吗?不签可以吗?

在当代就业形态中,兼职以其高度的灵活性,成为许多人补充收入、积累经验或探索职业兴趣的重要选择。然而,当这份灵活与“劳动合同”这四个字相遇时,无数疑问便随之浮现:兼职能签劳动合同吗?一旦签署,这份合同是否具备与全职合同同等的法律效力?倘若选择不签,又会面临怎样的境况?这些问题并非杞人忧天,它们直指灵活用工环境下,劳动者与用人单位双方最核心的权益保障与风险规避。

首先,我们需要厘清一个核心的法律概念:非全日制用工。根据我国《劳动合同法》的规定,兼职通常被归入此类。它有着明确的法律界定,即以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。正是在这一特定的法律框架下,关于劳动合同的签署问题,才有了不同于传统全日制用工的答案。法律允许非全日制用工的双方当事人订立口头协议,这意味着,从法律层面看,兼职不签书面劳动合同是被允许的。但这种“允许”并非对书面合同的否定,而是为极其短暂的、一次性的劳务合作提供了便利。对于任何具备一定持续性的兼职工作而言,仅仅依赖口头约定,无异于在沙滩上建造楼阁,根基极不稳固。

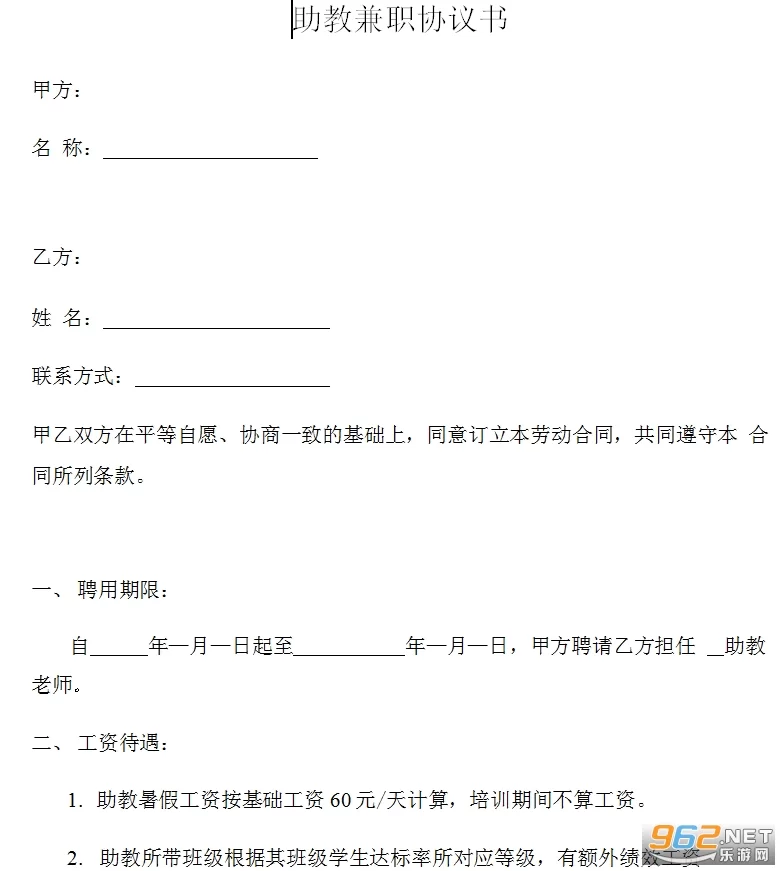

那么,回到第二个关键问题:如果签了兼职劳动合同,它有效吗?答案是绝对有效,且其价值远超想象。一份权责清晰的书面兼职劳动合同,是双方意图最忠实的载体,是防止未来发生争议的“压舱石”。它将口头约定中模糊不清的工作内容、薪酬标准、支付周期、工作地点、甚至安全责任等关键信息,以白纸黑字的形式固定下来。当薪酬被无故克扣、当工作范围被无理扩大、当发生意外伤害需要界定责任时,这份合同就是劳动者手中最有力的武器,能够极大地降低维权过程中的举证难度。同样,对于用人单位而言,书面合同也能明确工作要求与验收标准,避免因口说无凭而引发的管理纠纷。它并非束缚,而是双方建立信任、明确预期的桥梁,其法律效力在《劳动合同法》的框架下坚如磐石。

接下来,探讨不签合同的潜在风险,这是对“不签可以吗”这一问题的深度回应。对于劳动者而言,最大的风险在于权利主张的困境。在缺乏书面合同的情况下,一旦发生欠薪、工伤或被无故辞退,劳动者需要费尽周折去搜集能够证明“事实劳动关系”存在的证据,如工资条、银行转账记录、工作沟通的聊天记录、同事的证人证言等。这个过程不仅耗时耗力,且充满不确定性,任何一环证据链的断裂都可能导致维权失败。此外,口头约定的薪酬、工时等核心条款,极易因记忆偏差或一方恶意反悔而产生争议,劳动者往往处于弱势地位。而对于用人单位,看似省去了签订合同的麻烦,实则埋下了更深的法律隐患。如果该兼职员工的工作时长在事实上超出了非全日制用工的法定上限,或者工作内容、管理模式具备了全日制用工的特征,那么即便双方口头约定是“兼职”,一旦发生劳动仲裁或诉讼,仍有可能被认定为事实上的全日制劳动关系。届时,用人单位将面临补缴社保、支付经济补偿金、甚至因未签订书面劳动合同而支付双倍工资的处罚,得不偿失。

最后,关于“签了兼职合同能随时离职吗”这一实际操作问题,法律同样给出了明确的指引。在非全日制用工的框架下,法律赋予了双方极大的解除自由。劳动者可以随时通知用人单位终止用工,用人单位也同样可以随时通知劳动者终止用工,且均无需向对方支付经济补偿。这是非全日制用工灵活性的核心体现。然而,这并不意味着书面合同中的约定可以被随意践踏。一份规范的兼职合同,通常会为了体现职业精神和互相尊重,约定一个提前通知的期限,比如提前三天通知。虽然从法律最低限度的要求看,不提前通知也合法,但遵守合同约定是建立良好职业信誉的基础。若合同中约定了特殊的培训费用或保密条款,那么在解除劳动合同时,双方仍需按约履行相应责任。因此,合同的存在,非但没有限制随时离职的自由,反而让这种“自由”的边界变得更加清晰、有序,避免了“拍拍屁股就走人”带来的后续纠纷与信誉损失。

一份兼职劳动合同,远非冰冷的法条文本,它是灵活就业时代里,个体与企业之间寻求平衡与安全感的重要工具。它将模糊的期待转化为确定的条款,将潜在的冲突化解于事前的约定。选择签署它,是为自己的权益加一把锁,也是为对方的信任添一份保障。在充满不确定性的职业世界里,这份确定性,显得尤为珍贵。