副教授做副业,有哪些靠谱又合适的选择?

副教授群体,手握深厚的专业知识与严谨的逻辑思辨能力,其价值在体制内往往被低估或未能完全释放。当“副业”成为一个社会性话题时,他们面临的核心并非“能不能做”,而是“如何做得体面、合规且有价值”。这不仅仅是增加收入的途径,更是其学术生命在社会场域中的延伸与验证。关键在于,选择的副业必须是自身知识体系的自然溢出,而非一个与主业割裂的、消耗精力的体力劳动。

合规性是不可逾越的底线。在探讨任何具体路径之前,必须厘清政策边界。国家层面鼓励高校教师“多点执业”,旨在“实现知识价值”,但各高校通常会出台更为细致的管理规定。普遍的红线包括:不得利用学校的名义、资源和设备从事副业;不得影响正常的教学科研工作;不得与本职工作产生利益冲突,尤其是涉及商业机密或学生资源的情况。因此,任何副业探索的第一步,应是详尽研读所在单位的《教职工校外兼职管理办法》或类似文件,将“合规”二字烙印在所有行动的起点。选择那些身份独立、时间灵活、成果交付清晰的项目,是规避风险的明智之举。

基于此,高端行业咨询与企业智库服务,成为副教授们最为匹配的知识变现渠道之一。一个在金融学领域深耕多年的副教授,其对企业资本运作的理解深度,远非普通咨询顾问所能及。他们可以为初创企业提供商业模式梳理,为上市公司撰写独立的行业分析报告,或担任特定项目的短期顾问。这种模式的优势在于,它直接将学术洞察力应用于商业决策,价值转化效率极高。参与方式也很多元,可以通过专业咨询平台接单,也可以依靠个人学术声誉建立人脉网络。关键在于,要将学术语言“翻译”成商业语言,用严谨的框架解决实际问题,这本身就是一种极有价值的能力再创造。

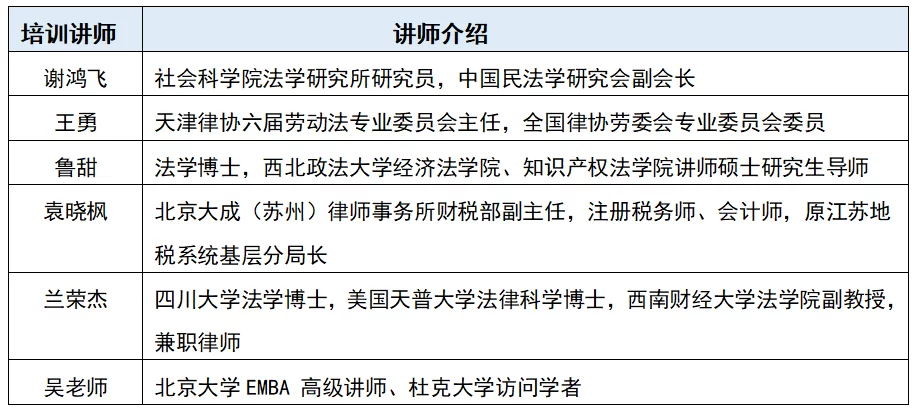

其次,垂直领域的教育与培训是另一个重要方向。这远非中小学补习或简单的技能培训,而是聚焦于更高阶的知识传播。例如,法学教授可以面向企业法务、合规官开设专题研修班,详解最新法规的实践应用;计算机科学的博士可以针对程序员群体,开设关于前沿算法或系统架构的深度工作坊;管理学副教授则可以为中小企业主提供战略规划与组织发展的系列课程。随着在线教育平台的成熟,制作一套体系化的线上课程,实现“一次投入,长期收益”,也成为热门选择。这种副业不仅能带来可观的经济回报,更能反哺教学,让课堂内容与社会实践结合得更紧密,形成教学相长的良性循环。

再者,内容创作与个人品牌塑造,为副教授们开辟了全新的数字空间。在信息爆炸的时代,稀缺的不是信息,而是有深度、有洞见、值得信赖的专业解读。一位历史学副教授,可以在社交媒体或知识付费平台上,以通俗易懂的方式讲述一段历史背后的逻辑,吸引大量对历史感兴趣的付费读者;一位经济学博士,可以开设自己的公众号,持续分析宏观经济走势,其独到观点自然会汇聚起高粘性的粉丝社群,进而通过广告、付费社群、出书等方式实现商业价值。这条路走的是“专业IP”路线,需要长期坚持和高质量输出,但一旦建成,其影响力与变现能力将呈指数级增长。它本质上是在构建一个以个人专业信誉为背书的“知识产品”。

选择哪条路,取决于个人的专业特质、兴趣偏好与资源禀赋。但无论如何,心态的转变至关重要。从学者到“知识商人”,需要跳出象牙塔的思维定式,学会理解用户需求,打磨产品思维,并进行适度的自我营销。同时,时间管理是巨大的挑战,必须在不影响教学科研质量的前提下,高效地利用碎片化时间和假期。更重要的是,要始终坚守学术的尊严与底线,不能为了迎合市场而哗众取宠,更不能贩卖伪科学。真正的知识变现,是让智慧的光芒照亮更广阔的现实世界,是在服务社会的过程中,完成自我价值的升华。这趟旅程的终点,收获的不仅是财富,更是一位学者在书斋之外的完整人生。