双休上班一年上几天?工资怎么算更划算?

许多人在领取月薪时,心中或许都萦绕着一个疑问:一年365天,实行双休制,我们究竟有多少天在工作?每月固定到手的工资,又是如何被精确计算出来的?这两个看似基础的问题,实则关联着每一位劳动者的核心权益。拨开数字的迷雾,看清薪酬体系的内在逻辑,不仅能让你对自身价值有更清晰的认知,更能在职业选择与薪酬谈判中占据主动,找到最“划算”的平衡点。

首先,让我们来解答第一个问题:标准的双休制下,一年上多少天班?这个计算并不复杂,但需要我们精确地梳理公历年度的构成。一年有365天(闰年为366天),这其中包含了52个完整的星期,共计104个周末休息日。在此基础上,我们还需减去国家法定的11天节假日(元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节)。因此,一个标准公历年度的法定最大工作日为365天减去104天周末,再减去11天法定节假日,等于250天。需要明确的是,这250天是法律规定的上限,是理论上可以安排工作的最大天数。个人的实际出勤天数还会因为带薪年假、病假、事假等因素而减少。理解了这个“250天”的概念,你就掌握了自己一年工作量的基本盘,它是后续我们探讨薪酬计算的基石。

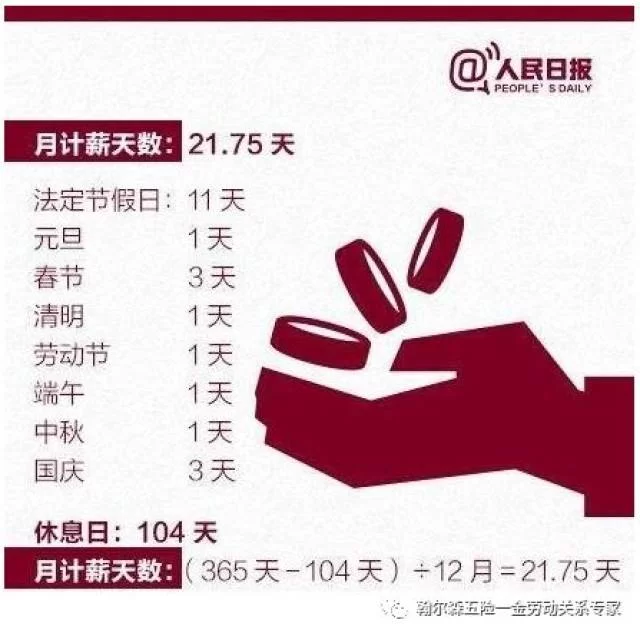

然而,知道了工作天数只是第一步,更核心的问题在于,这些天数如何与你的月薪挂钩?这就引出了薪酬计算中那个既熟悉又神秘的数字——21.75。这个数字并非随意设定,而是人社部规定的用于折算日工资和小时工资的月平均法定工作天数。其计算公式为:(365天/年 - 104天/年全休息日) ÷ 12个月 ≈ 21.75天。这个公式揭示了一个关键信息:21.75天是一个全年平均值,它将月份之间因节假日分布不均而导致的工作日差异(例如,有的月份有22个工作日,有的可能只有20天)进行了平滑处理,使得月薪的计算能够统一和标准化。

那么,这个21.75天月薪计算方法在实际中是如何应用的呢?它主要用在三个方面。第一,计算日薪。你的日工资标准等于劳动合同中约定的月工资除以21.75天。例如,月薪8000元的员工,其日薪约为8000 ÷ 21.75 ≈ 367.82元。这个日薪标准是计算事假扣款、部分类型病假工资的基础。第二,也是最重要的应用,就是计算加班工资。根据《劳动法》,工作日加班应支付不低于工资150%的报酬;休息日(通常是周六日)安排工作又不能安排补休的,应支付不低于工资200%的报酬;法定节假日加班,则必须支付不低于工资300%的报酬。这里的计算基数,正是以日薪为基准的。举个例子,同样月薪8000元的员工,在法定节假日加班一天,其加班费应为(8000 ÷ 21.75) × 300% ≈ 1103.45元。清晰地理解这一点,是维护自身加班权益的前提。

谈到权益,就自然引出了“如何更划算”的终极话题。这不仅仅是关于加班工资如何计算,更是关乎整体薪酬结构的设计智慧。在职场中,我们常会遇到两种典型的薪酬结构:一种是“高底薪+低绩效”,另一种是“低底薪+高绩效/提成”。哪一种更划算?答案并非绝对,而取决于你的职业阶段、风险偏好和生活方式。高底薪结构意味着收入的稳定性和可预测性,它直接关系到你的社保缴纳基数、公积金、以及申请银行贷款时的流水证明,对于追求稳定生活、有家庭负担的从业者而言,无疑是更稳妥的选择。这种结构下,即使请假或短期业绩波动,对整体收入的影响也相对较小。

相对地,低底薪、高绩效的结构则更像是一场高风险高回报的博弈。它为能力强、有冲劲的“绩优股”提供了远超行业平均水平的收入天花板。销售、项目提成、年终巨额奖金等都属于此类。然而,其弊端在于收入的剧烈波动,市场行情或个人状态的起伏都可能直接反映在工资条上。更重要的是,在这种结构下,休带薪年假、病假等“隐性成本”会变得非常高昂,因为你休假的同时也放弃了创造高绩效的机会。因此,在选择工作时,必须深入评估自己的风险承受能力和职业规划。如果你是销售冠军,高提成无疑是最佳选择;但如果你是技术研发人员,一个稳定且有竞争力的底薪,可能更能让你安心钻研,创造长远价值。

更进一步,工资结构怎么谈更划算,还体现在对“薪酬包”的整体考量上。除了底薪和绩效,我们还应关注年终奖(如13薪、14薪)、期权股权、各类补贴(交通、通讯、餐补)、补充医疗保险、企业年金、培训机会等非现金福利。一个年薪20万但仅有12薪的公司,与一个年薪18万但保证14薪且提供完善补充医疗的公司,后者对于注重保障和长期发展的员工来说,可能“划算”得多。在薪酬谈判中,学会将这些问题抛给HR,不仅能展现你的专业性,更能帮助你全面评估一份工作的真实价值。谈判时,可以优先争取提高底薪,因为它是所有计算的基础;其次,明确绩效考核的量化标准,避免模糊不清的“画大饼”;最后,将福利待遇作为重要的补充谈判点,为自己争取一个更全面的保障体系。

归根结底,薪酬数字的背后,是个人价值、生活需求与市场规则的一场动态平衡。数字是工具,而非枷锁。理解了双休下的工作日历,掌握了21.75背后的薪酬逻辑,我们便不再是薪资单上被动的数字。真正的“划算”,源于用清晰的认知去选择适合自己的赛道,在规则内最大化自身价值,最终实现工作与生活的动态平衡,让职业生涯成为一场主动规划的旅程。