小规模个体户免税额度30万,含税收入吗?

在小规模个体户的日常经营中,税收政策无疑是影响利润和现金流的关键因素,其中,年度免税额度30万元的规定更是备受关注。然而,一个核心且极易产生误解的问题摆在面前:这个备受青睐的30万免税额度,究竟是指我们实际收到的全部款项(含税收入),还是指剔除应缴增值税后的部分(不含税收入)?答案明确且至关重要:30万元的免税额度,指的是不含税销售额,而非含税收入。 这一根本性的区分,直接决定了您是否能合法、充分地享受国家给予的税收红利,也关乎着企业的税务风险控制。

要深入理解这一点,我们必须回归到税收政策的本源。根据现行的小规模纳税人增值税优惠政策,其核心在于对纳税人“销售额”的界定。在增值税的计税体系中,“销售额”天然就是指不含税的价款。这是因为增值税本身是一种价外税,其纳税义务的产生是基于商品或服务在流转过程中产生的增值部分,而非最终的成交总价。因此,当政策规定“对月销售额10万元以下(季度30万元以下)的小规模纳税人,免征增值税”时,这里的“销售额”在税法语境下,默认就是指不含税金额。将含税收入与不含税销售额混淆,是许多个体户在税务处理上的第一个,也是最致命的误区。它可能导致您在自以为已经达标的情况下,实际上已经跨越了免税门槛,从而面临补缴税款甚至罚款的风险。

既然明确了30万是不含税销售额,那么如何将我们日常经营中收到的含税收入准确换算成不含税销售额,就成了享受免税政策必须掌握的核心技能。这个换算过程并不复杂,其计算公式为:不含税销售额 = 含税销售收入 / (1 + 征收率)。这里的关键变量是“征收率”。目前,针对小规模纳税人,国家普遍实行了优惠征收率,例如在特定时期内可能为1%或3%(具体请以当年最新政策为准)。我们以一个常见的例子来说明:假设您是一家小规模咨询工作室,2024年某季度共收到客户服务费303,000元,当时适用的征收率为1%。那么,您的不含税销售额应为 303,000 / (1 + 1%) = 300,000元。在这个案例中,您的季度不含税销售额恰好是30万元,完美地踩在了免税的红线上,可以享受全额免税。但如果您的含税收入是303,030元,换算后的不含税销售额就是300,029.7元,超过了30万元,那么您就需要就全部销售额计算并缴纳增值税。这个看似微小的差异,背后是真金白银的税负,精准计算的重要性不言而喻。

掌握了计算方法,下一步便是同样关键的申报环节。享受免税优惠并不意味着可以忽略申报流程。恰恰相反,即使您的销售额在免税额度内,应纳税额为零,也必须按时、合规地进行纳税申报。 这是纳税人法定的义务,也是维持良好纳税信用的基础。具体的申报流程通常如下:首先,您需要在每个法定的申报期内(一般为季度结束后15日内),登录国家税务总局电子税务局网站或使用当地税务部门指定的APP。其次,找到《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》并填写。在填写时,您需要将核算出的不含税销售额准确填入“免税销售额”相应栏次。系统会自动根据您填写的数据和免税政策,计算出应纳税额为零。最后,仔细核对无误后,即可提交申报。需要特别强调的是,所有与收入相关的凭证,如发票、收款记录等,都应妥善保管,以备税务部门后续核查。这些原始凭证是您销售额真实性的最有力证明。

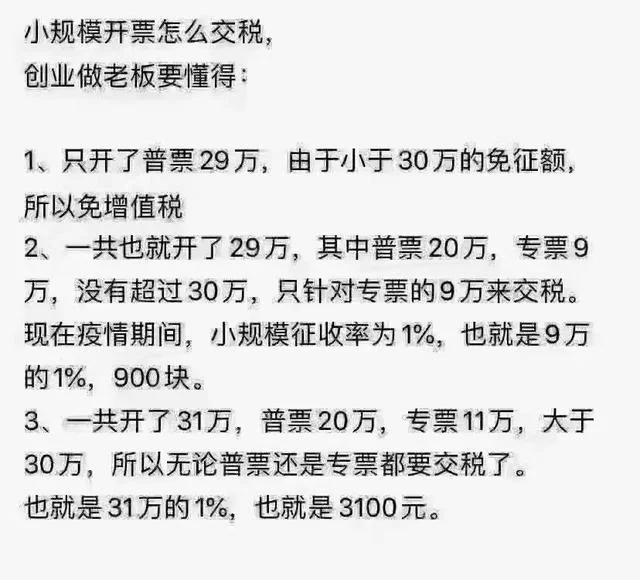

在实际操作中,除了含税与不含税的混淆,个体户朋友们还可能遇到其他几个棘手的问题。其一,是关于开具增值税专用发票的影响。通常情况下,小规模纳税人如果自行开具或通过税务机关代开了增值税专用发票,那么这部分开具专用发票的销售额,是需要放弃免税权、正常计算缴纳税款的。这部分销售额不能计入免税销售额中。这意味着,您在承接业务时,需要与客户明确发票类型,并在报价时考虑到税负成本。其二,是偶然性大额收入的处理。比如,您一个季度的销售额本不足30万,但在季度末突然接到一笔大额订单,使得总额超过了免税线。根据政策,一旦超过,您就需要对全部销售额缴税。因此,在业务谈判和收款节奏上,有时需要具备一定的规划意识。其三,是政策的时效性。税收优惠政策是国家宏观调控的工具,会根据经济形势进行调整。虽然小规模纳税人的免税政策已持续多年并趋于稳定,但作为经营者,仍需保持对政策动态的关注,确保自己的经营决策始终基于最新的法规。

对30万免税额度的深度理解,其价值远不止于节税本身。它更像是一把标尺,帮助个体户丈量自身的发展阶段,进行更科学的财务规划。当您清晰地知道不含税30万对应的含税收入大约是30.3万(按1%征收率计算)或30.9万(按3%征收率计算)时,您就可以更精准地设定短期业务目标,甚至在定价策略上做出更灵活的调整。它也提醒我们,税务合规不是一项负担,而是企业稳健经营的基石。一个对政策了如指掌、账目清晰、申报及时的经营者,不仅能够最大限度地享受政策红利,更能赢得客户和合作伙伴的信任,为企业的长远发展铺平道路。将税法知识内化为经营智慧,这正是在激烈市场竞争中,小规模个体户能够行稳致远的核心竞争力之一。