小说女主搞副业,明星身份搞点副业合理吗?

明星搞副业,早已不是什么新鲜事,从餐饮、潮牌到美妆、科技,触角伸及各行各业。但这股风潮背后的合理性,却始终是公众、资本与明星本人三方博弈的焦点。它究竟是艺人寻求职业安全感的明智之举,还是分散主业精力、透支公众信任的短视行为?这个问题,在虚拟世界的小说叙事与真实的商业逻辑中,呈现出截然不同的答案。

首先,我们必须理解明星投身副业的核心驱动力——职业生命周期的高度不确定性。演艺圈更新换代的速度令人咋舌,昨日的顶流可能明日便被遗忘。在这种“花期”短暂的行业生态下,仅依赖片酬、代言和综艺费,难以构建长久的财富壁垒与人生安全感。因此,副业成为一种对冲未来风险的理性选择。它不仅仅是金钱的补充,更是一种将 fleeting fame(短暂的声誉)转化为tangible assets(有形资产)的尝试。当一个艺人能通过自己的商业品牌获得稳定现金流时,他在面对选择时便拥有更多底气,不必再为迎合市场而接拍粗制滥造的作品,从而在一定程度上守护了其作为演员的艺术追求。从这个层面看,副业是艺人在激烈的生存竞争中,为自己构筑的一道护城河。

然而,理想的丰满往往遭遇现实的骨感。明星副业并非总能一帆风顺,其成败背后有一套严苛的商业逻辑。以最常见的“开店”为例,这看似是门槛较低的创业路径,实则对明星的个人品牌商业化能力提出了极高要求。成功的关键因素,绝不仅仅是利用名气带来初始客流。餐饮业考验的是供应链管理、品控、标准化运营和持续的服务体验;时尚潮牌比拼的是设计敏感度、面料选择、渠道铺设和故事叙述能力。明星的光环或许能在开业初期吸引无数“粉丝滤镜”下的顾客,但若产品或服务本身不过硬,这种由情怀驱动的消费将迅速消退,最终留下一地鸡毛,甚至反噬明星的声誉。公众消费的终究是价值,而非仅仅是名气。一个失败的副业项目,其负面效应远超一个不温不火的影视作品,因为它直接证明了明星商业判断力的缺失,并会让人质疑其“初心”究竟是为了创造价值,还是仅仅为了“割韭菜”。

有趣的是,这种复杂的现实在文学创作中常常被简化与美化。在许多网络小说中,女主的副业人设往往是其独立、智慧、品味的完美注脚。无论是开一家温馨治愈的咖啡店,还是创立一个引领潮流的设计师品牌,女主总能凭借其过人天赋与主角光环,轻松化解所有商业难题,将副业打造成事业的第二春,甚至成为其个人魅力的核心组成部分。这种叙事满足了读者对于“全能女主”的期待,提供了一种理想化的成功范本。但它恰恰忽略了现实商业世界的残酷性:资金链断裂、合伙人反目、市场竞争白热化、政策风险等。小说中的女主副业,是一种服务于人物塑造与情节推进的工具,其合理性建立在虚构的逻辑之上;而现实中的明星副业,则是一场真刀真枪的商业战争,每一步都需战战兢兢,如履薄冰。

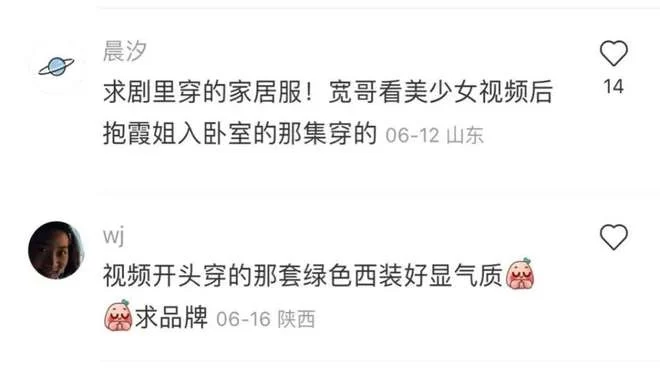

更深层次的问题在于,副业与主业之间存在的潜在张力,以及它如何影响一个艺人的公众形象。一个成功的艺人,其核心资产是其专业度和公众人设。当一个演员频繁以“老板”、“创始人”的身份出现在商业活动中时,观众是否会对其“演员”的身份认同感产生稀释?当一个以“清冷文艺”为标签的歌手,却热衷于推销自己的高利润火锅连锁品牌时,这种形象上的割裂感是否会引发粉丝的困惑与疏离?这便是品牌资产的对齐与稀释问题。最理想的副业,应当是艺人主业形象的自然延伸与价值补充。例如,一个热爱健身的艺人开设高端健身房,一个对古建筑有研究的明星投身文化保育项目。这样的副业不仅不会损害主业,反而能强化其人设的立体感与可信度,实现1+1>2的品牌增值效应。反之,与自身特质毫无关联、纯粹追逐热点的副业,则极易让艺人形象变得模糊而功利。

因此,评判明星搞副业是否合理,无法一概而论。它取决于艺人的动机、选择的方向、投入的程度以及最终呈现的结果。对于艺人而言,这是一条充满诱惑与陷阱的艺人多元化发展路径。走对了,可以开辟事业新版图,延长职业生命,实现从“明星”到“企业家”的华丽转身;走错了,则可能陷入商业泥潭,不仅损失金钱,更会透支多年积累的观众缘。对于公众和粉丝,看待明星副业也需褪去一层滤镜,以更理性的消费者眼光去审视其产品或服务的真实价值。而对于整个行业,明星副业的兴起与迭代,也正悄然改变着艺人经纪的模式和娱乐产业的生态。它不再是明星在光环之外寻找退路的权宜之计,而是其公众人格在商业维度的自然延伸与真实考验。副业的成败,最终丈量的不是商业技巧的娴熟,而是明星自身价值内核的成色与韧性。