当前兼职企业现状如何?公职人员兼职情况又怎样?

企业界对兼职模式的拥抱,源于其对市场变化的高度敏感和对成本控制的极致追求。以平台经济、共享经济为代表的新业态,催生了大量灵活用工岗位,从外卖骑手、网约车司机到线上设计师、项目制顾问,兼职已成为企业人力资源池中不可或缺的组成部分。这种模式赋予了企业前所未有的用工弹性,能够根据业务波峰波谷快速调整人力规模,有效规避了传统雇佣模式下的冗员问题与高昂的社保成本。对于许多初创企业和中小企业而言,兼职人才更是其起步阶段获取专业技能、实现轻资产运营的关键支撑。然而,繁荣之下,企业兼职用工现状与挑战并存。首当其冲的便是灵活用工的法律风险与规避难题。现行劳动法体系主要建立在标准劳动关系之上,对于非全日制、项目合作、众包等多元兼职形态的法律界定尚存模糊地带。这导致企业在薪酬结算、工时管理、工伤认定、商业秘密保护等方面面临巨大不确定性。一旦处理不当,极易引发劳动仲裁与诉讼,不仅带来经济损失,更会损害企业声誉。其次,兼职人员的管理与融合也是一大挑战。其流动性高、组织归属感相对较弱的特点,使得企业文化建设、专业技能培训、质量标准统一等工作难以有效落实,如何激发兼职团队的创造力与忠诚度,考验着每一位管理者的智慧。

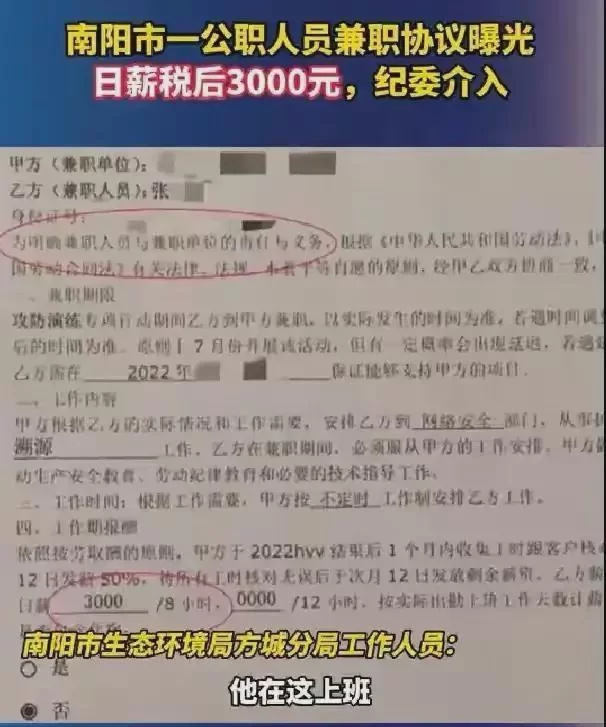

与企业界对兼职模式的积极探索形成鲜明对比的是,公职人员在兼职问题上则面临着一条泾渭分明且更为严苛的规制红线。这条红线的核心,在于维护公共权力的廉洁性与政府公信力。根据《中华人民共和国公务员法》等相关法规,公务员必须严守纪律,不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一规定的根本目的,是切断公职人员个人利益与公共权力之间的任何潜在联系,从源头上预防利益冲突。试想,若一名市场监管人员同时在企业兼职顾问,其执法行为的公正性难免会受到质疑。因此,公职人员兼职合规性边界的划定,首要原则就是“非营利性”与“无利益冲突”。这并非完全剥夺公职人员的个人发展空间,而是为其行为设定了清晰的“负面清单”。例如,因个人专长从事非营利性的学术研究、讲学、著述、艺术创作等活动,通常是被允许的,但前提是不得影响本职工作,不得利用职权或职务影响力谋取不正当利益,并需按规定向组织报告。近年来,随着“互联网+”的普及,一些新兴的兼职形式如网络直播、知识付费等,也为公职人员带来了新的考验。判断其是否合规,关键在于剖析其行为的本质:是否以营利为主要目的?是否可能利用公职身份为其背书或带来便利?这种穿透式的审视,确保了规制能够跟上时代步伐,守住廉洁从政的底线。

审视新经济兼职市场发展趋势,我们可以看到技术驱动与政策引导的双重作用力正在重塑整个生态。一方面,大数据、人工智能等技术的发展,使得供需匹配的效率空前提高,催生了更多基于技能和时间的微工作机会,兼职正变得更加专业化、垂直化。另一方面,国家层面也开始重视灵活就业群体的权益保障问题,相关政策文件陆续出台,旨在探索适应新业态的劳动保障制度,如引导平台企业为兼职人员提供商业保险等。这预示着未来的兼职市场,将在“效率”与“公平”之间寻求更佳的平衡点。对于企业而言,单纯将兼职视为降低成本的工具将难以为继,构建更具包容性、更能保障兼职人员权益的用工体系,将是提升核心竞争力的重要一环。这意味着企业需要从战略高度审视其用工结构,建立清晰的兼职人员管理制度,明确权责边界,并积极探索使用技术手段进行合规化管理与风险预警。对于个人而言,多元化职业路径的选择将成为常态,但这也要求劳动者自身具备更强的法律意识和自我保护能力,在选择兼职时,要仔细甄别信息,签订规范协议,明确权利义务。

在这场关于工作边界的探索中,企业追求效率的活力与公职人员恪守准则的定力,共同构成了我们时代关于职业伦理与社会秩序的深刻对话。前者展现了市场经济的无限可能与创造力,后者则捍卫了社会公平正义的基石与底线。如何让灵活用工在法治轨道上健康运行,如何让公职人员在严守纪律的同时实现个人价值,这些问题的答案,不仅关乎千万劳动者的切身利益,更深刻影响着国家治理能力现代化的进程。这需要立法者、监管者、企业和个人共同参与,以审慎而积极的态度,持续完善规则、创新实践,最终构建一个既充满活力又规范有序的多元化就业新格局。