当老师真是副业?目标要众所周知怎么才算贯彻到位?

“当老师真是副业?”这句在网络上时隐时现的调侃,如同一根探针,刺破了职业光鲜外衣下的复杂现实。它不再是某个个体教师的生存选择,而是一种值得全社会深度剖视的老师副业现象背后的教育反思。当一个本应以传道授业为天职的群体,开始大规模地寻求“主业”之外的“第二增长曲线”,这绝非简单的个人职业规划问题,而是整个教育体系乃至社会价值坐标系发出的沉重警报。它质问着我们:那个我们声称无比重视、奉为国之大计的教育目标,在现实层面究竟被置于何地?其贯彻的成色,又该如何衡量?

“教育要立德树人”,这个目标可谓妇孺皆知,众所周知得近乎一种政治正确。然而,众所周知与贯彻到位之间,隔着一条由现实焦虑、制度掣肘与文化惯性共同构成的鸿沟。当一个目标仅仅停留在口头宣传与文件精神中,而未能转化为可感知、可触摸的现实利益与职业尊严时,它的“众所周知”反而成了一种讽刺。教师群体面临的,正是这样一种教师主业与副业的社会困境。他们被期望成为燃烧自己、照亮他人的蜡烛,成为不计回报、甘于奉献的园丁,这些崇高的道德隐喻在抬高职业门槛的同时,也无形中淡化了其作为一份“职业”的根本属性——即,通过专业劳动获取体面生活的权利。当“园丁”的薪水难以支撑“体面生活”,当“蜡烛”的光亮不足以驱散家庭经济的阴霾,副业的兴起便成了一种必然的、充满无奈的自我救济。

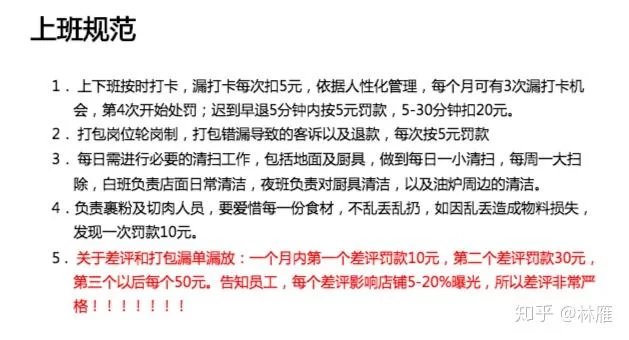

探讨教育目标如何才算贯彻到位,不能回避对教师生存状态的审视。我们必须承认,教师首先是人,然后才是教师。他们需要面对柴米油盐的琐碎,承担家庭责任的重担,追求个人价值的实现。当主业的收入增长缓慢,与社会平均水平的差距逐渐拉大;当无休止的非教学任务,如填表、迎检、维稳等,大量侵占其备课、教研与自我提升的时间;当社会舆论一边高呼“尊师重教”,一边又对个别师德失范案例进行无差别的“地图炮”式攻击,教师的职业幸福感与安全感便被严重侵蚀。在这种背景下,副业成了他们维系专业热情与现实生活之间脆弱平衡的救命稻草。有的老师利用专业知识线上授课,有的则彻底转向餐饮、电商等毫不相干的领域。这背后,是专业认同的动摇,更是对“主业”价值回报体系的无声抗议。因此,贯彻教育目标的起点,必须是要真正地、具体地关怀教师的处境,让“尊师重教”从一句空洞的口号,落实为真金白银的待遇提升、切实有效的工作减负和温暖理性的社会氛围。

那么,提升教师职业幸福感与社会认同,重塑教师职业核心价值路径的支点究竟在哪里?这绝非单一维度的努力可以达成,而是一场需要社会、政府、学校与教师自身共同参与的系统性变革。从宏观政策层面,必须持续加大对教育的投入,确保教师工资水平不低于或高于当地公务员平均工资水平不再是一纸空文,更要建立与教师专业能力、工作绩效紧密挂钩的动态增长机制。同时,要以立法形式厘清教师的责任边界,为学校“松绑”,为教师“减负”,将他们从繁琐的行政事务中解放出来,回归教学与育人的核心阵地。中观层面,学校管理应摒弃“工厂式”的量化考核,转向更具人文关怀与发展性的评价体系。赋予教师更多的教学自主权,鼓励他们进行教育创新,营造一个宽容失败、支持探索的专业共同体。一个能让教师感到被尊重、被信任、被支持的组织环境,其凝聚力与创造力远非金钱所能衡量。而作为教师个体,也需要在时代变革中主动寻求专业突围,不断更新知识结构,提升信息技术应用能力与跨学科整合能力,从“知识的搬运工”向“学习的设计者”和“成长的引路人”转变,在不可替代的专业性中找回职业的尊严与价值。

最终,我们要重塑的,是一种全新的教师职业文化。这种文化承认教师是普通人,有权利追求优渥的物质生活;这种文化更推崇教师是专业人士,其智力劳动与情感付出值得获得高度的社会尊重与市场回报。它不再将“奉献”与“清贫”进行道德捆绑,而是相信,只有让教师过上体面、有尊严的生活,他们才能更有底气、更有热情地去塑造下一代灵魂的体面与尊严。当教师的职业吸引力足以让最优秀的人才心向往之,当教师的社会地位足以让公众发自内心地崇敬,当教师的劳动价值能够在薪酬体系中得到公正体现,那么,“当老师是不是副业”这个问题便会自然消解。因为到那时,教书育人本身,就是一份足以安身立命、实现自我、赢得尊重的、无可替代的“主业”。衡量教育目标是否贯彻到位的最终标尺,不是悬挂在墙上的标语,而是烙印在每一位教师脸上的幸福感与从容感。当教师的尊严与价值不再需要用副业来补白,那个我们口口声声的教育目标,才算真正有了落地的声响。