领导干部兼职怎么清理?规定和要求有哪些?

领导干部兼职清理工作,绝非一次简单的行政命令或运动式整治,它本质上是对权力运行边界的一次深度厘清,是构建亲清政商关系、防范利益冲突的制度性防火墙。这项工作的核心要义,在于确保公职人员,特别是手握公权力的领导干部,能够心无旁骛地履行其法定职责,防止个人利益与公共利益产生任何形式的潜在或实际冲突。因此,理解并执行好领导干部兼职清理的规定要求,必须从其背后的治理逻辑出发,才能真正做到标本兼治。

清理兼职的根本逻辑,源于对权力异化的警惕。权力一旦与市场利益、社会头衔不当结合,便极易催生“权力寻租”的温床。个别领导干部在企业、社团、基金会等机构兼任职务,即便其主观上未必有谋私之意,但其身份本身就可能成为一种隐性资源,影响市场公平竞争,或为特定利益团体提供不当便利。这种“旋转门”现象,不仅稀释了公共权力的严肃性和公信力,更长远来看,会侵蚀整个社会的公平正义基石。所以,清理兼职的首要目标,便是斩断权力与利益之间的不当链接,让权力回归其服务公共的本源属性。这既是对干部的爱护,也是对人民的负责。

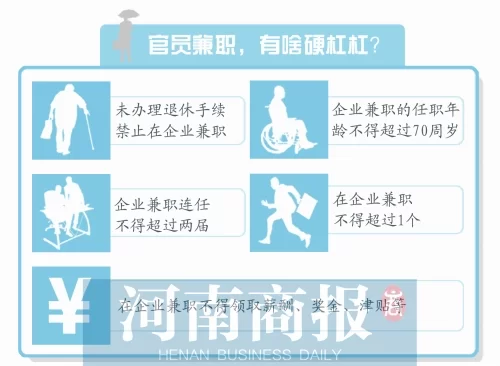

要准确把握清理工作的尺度,必须深入理解领导干部兼职清理规定要求的具体内涵。相关规定并非一刀切地禁止所有兼职,而是基于“确因工作需要”和“从严控制”两大原则,进行精细化、差异化管理。其一,严格区分营利性与非营利性机构。原则上,领导干部不得在营利性机构兼职,也不得在非营利性机构中获取报酬。这就为国企领导兼职取酬清理政策提供了最直接的政策依据,明确了“取酬即违规”的红线。其二,严控兼职数量与审批权限。即便是经批准在社会团体等非营利性机构兼职,也通常不得超过一至三职,且必须严格按照干部管理权限报批,履行领导干部社会团体兼职审批程序。其三,明确禁止性条款。例如,不得在兼职机构领取薪酬、奖金、津贴等报酬,不得获取股权和其他额外利益,不得利用个人影响为兼职机构谋取不正当利益。这些规定共同编织了一张严密的制度网络,为清理工作提供了清晰的标尺。

制度的生命力在于执行。一套行之有效的规范领导干部兼职清理流程,是确保规定要求落地见效的关键环节。这一流程通常包括四个核心步骤:首先是“自查自报”,要求领导干部对照规定,全面、如实申报个人及其近亲属的兼职情况,这是整个工作的基础,强调的是个人诚信与政治自觉。其次是“审查核实”,由组织人事、纪检监察等部门联合对申报信息进行逐一核查,通过工商注册信息、社团登记资料、个人有关事项报告等多渠道比对,甄别出违规兼职线索。再次是“清理纠正”,对查实的违规兼职问题,分类施策,限期整改。该免去职务的免去职务,该清退报酬的坚决清退,该纠正程序的及时纠正。最后是“监督检查”,将兼职管理纳入日常监督和干部考核的常态化范畴,通过“回头看”、专项督查等方式,防止问题反弹回潮。整个流程环环相扣,形成了完整的闭环管理体系。

然而,在实践中,清理工作往往面临着复杂性和挑战。一些隐蔽性强、伪装性高的兼职方式给甄别带来了难度。例如,通过“挂名”、“顾问”等名义不实际履职但享受待遇的“影子兼职”;或利用影响力为亲属、特定关系人在相关机构谋职的“曲线兼职”;以及在一些新兴领域、跨区域社团中任职,信息不透明导致的“监管盲区”。此外,对于一些具有专业特长的技术型领导干部,如何在严管与厚爱之间找到平衡,既防止其滥用权力,又能鼓励其发挥专业特长服务社会,也是一个需要智慧破解的课题。这些挑战要求执行者不能仅停留在表面合规的审查,更要具备穿透式审视的能力,深挖其背后的实质性问题。针对这些问题,必须要有明确的领导干部违规兼职处理办法,不仅处理当事人,更要追究审批不严、监管不力等相关领导的责任,以强有力的问责倒逼责任落实。

清理存量、遏制增量的同时,构建长效机制才是治本之策。长效机制的建设,重点在于将外部约束内化为行动自觉。一方面,要持续完善制度体系,针对实践中出现的新情况、新问题,及时修订和细化相关规定,堵塞制度漏洞,使其更具前瞻性和操作性。另一方面,要加强对领导干部的理想信念教育和纪法教育,引导他们深刻理解规范兼职管理的重大意义,从“要我清”转变为“我要清”,将廉洁自律内化为一种政治素养和行为习惯。同时,要运用信息化手段,建立全国统一的领导干部兼职信息管理平台,实现数据共享、动态监控和智能预警,让违规兼职无处遁形。最终,通过制度的刚性约束与文化的柔性引导相结合,方能营造一个风清气正的政治生态,确保每一位领导干部都能在其位、谋其政、尽其责,真正做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

真正的廉洁治理,不在于风暴过后的短暂平静,而在于日常运行中的井然有序与高度自觉。将兼职管理从一项集中清理的专项工作,转变为一套内化于心、外化于行的常态化纪律准则,让每一位手握权柄者都对“可为”与“不可为”的界限了然于胸,这才是制度设计的终极价值所在。