领导干部兼职任职啥意思,规范要求有啥解释?

理解领导干部兼职为何要规范,必须从维护政治生态的清明与公正入手。首要的出发点是防止利益冲突,这是现代政治伦理的基石。一位分管经济工作的领导,若同时在相关行业协会或企业担任顾问、理事,哪怕不拿薪水,其身份本身就构成了巨大的潜在风险。在制定行业政策、审批项目时,他能否做到绝对的客观公正?其决策是否会在潜意识中偏向兼职机构?这种可能性,就是对公共利益的潜在威胁。其次,规范兼职是斩断“政商旋转门”不当滥用的重要举措。官员在位时利用职权为企业或团体谋利,退休或离职后“名正言顺”地到该处任职获取高额回报,这种期权式的腐败严重损害了社会公平。再者,领导干部的核心职责是全心全意履行其公共管理职能,过多的兼职必然会分散其精力,导致“在其位不谋其政”,影响行政效能,最终损害的是人民群众的切身利益。因此,严格的兼职规范,本质上是对干部的一种保护,更是对人民负责的体现。

具体到领导干部社会团体兼职规定,政策文件中有着清晰而细致的界定。原则上,领导干部不得在社会团体中兼任实质性职务,这包括了会长、副会长、秘书长、常务理事等拥有决策权和管理权的职位。确因工作需要,如在一些具有国际影响力或国家战略意义的学术性、行业性团体中,需要领导干部以其影响力提升团体水平的,也必须经过极为严格的审批程序。这类兼职通常被限定为名誉性、顾问性的身份,且明确要求“不得取酬”。这里的“酬”范围极广,不仅指工资、奖金、津贴,还包括讲课费、咨询费、评审费等各种形式的劳务报酬,以及实物、有价证券等变相利益。制度的逻辑非常清晰:一旦与经济利益挂钩,兼职的公益性就无从谈起,权力变现的风险便会急剧升高。这些规定如同一张细密的网,旨在将所有可能产生不当关联的路径一一堵死,确保干部的清正廉洁。

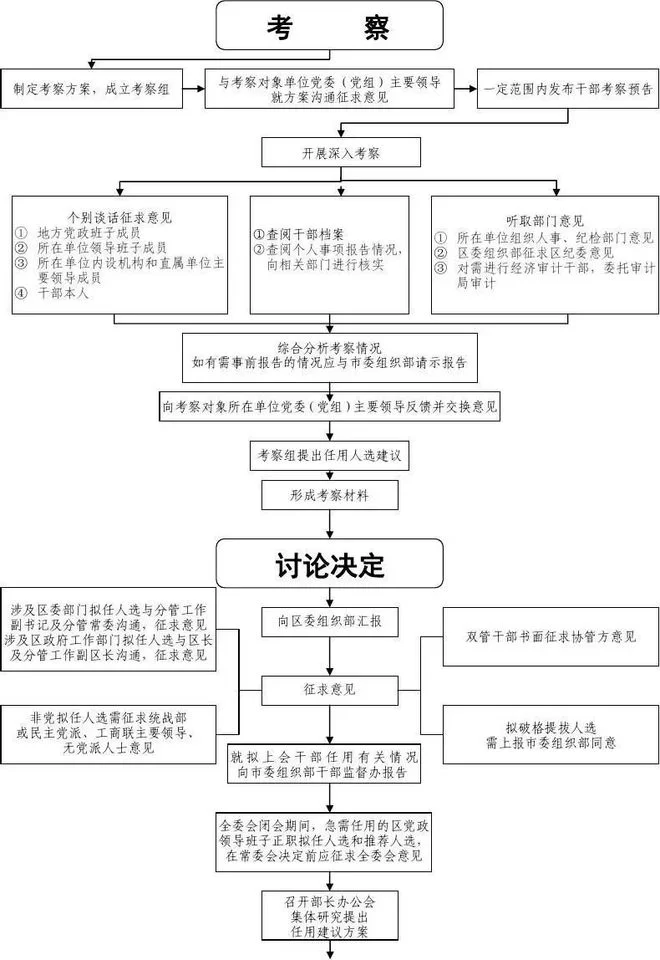

那么,如果确属特殊情况需要兼职,领导干部兼职审批流程又是怎样的呢?这套流程体现了从严管理、分级负责的原则。首先,任何兼职行为都必须遵循“事前审批”的核心要求,绝不允许“先斩后奏”或“边斩边奏”。申请人需提交详尽的书面报告,说明兼职的理由、拟担任职务的职责、兼职的期限、是否取酬等关键信息,并附上拟兼职单位的邀请函及相关资质证明。其次,审批权限与干部管理权限紧密挂钩。通常情况下,中管干部的兼职需报请中央组织部审批,而地方各级领导干部的兼职则由相应的党委组织部门负责审批。审批过程不仅是形式审查,更包含了实质性的评估,组织部门会综合考量兼职的必要性、合规性以及潜在风险。审批通过后,通常还有严格的备案和任期限制,比如兼职不得超过一届,任期结束后需要重新报批。这一整套闭环管理流程,确保了每一个兼职个案都处于组织的严密监督之下。

有规矩就有惩戒,对于触碰红线的行为,领导干部违规兼职处理办法同样体现了纪律的刚性。违规行为的表现形式多样,包括未经批准擅自兼职、在经济实体或营利性组织中兼职、违规兼职并领取报酬、隐瞒不报个人兼职事项,以及利用职权或职务影响为兼职单位谋取不正当利益等。一旦查实,处理措施将根据情节严重程度而定。对于情节较轻者,通常会给予批评教育、责令限期辞职、诫勉谈话等组织处理。如果涉及领取报酬,则会被要求全额上缴。对于那些严重违反纪律,造成恶劣影响,或者存在利益输送、权钱交易等腐败行为的,则将依据《中国共产党纪律处分条例》等相关法规,给予撤销党内职务、留党察看甚至开除党籍等党纪处分,并辅以相应的政纪处分。构成犯罪的,将坚决移送司法机关追究刑事责任。这种“零容忍”的态度,彰显了党中央全面从严治党的坚定决心,也为所有领导干部划定了不可逾越的行为底线。

从更宏观的视角审视,领导干部兼职任职的规范化,是国家治理体系和治理能力现代化进程中不可或缺的一环。它不仅仅是对个体行为的约束,更是对权力运行逻辑的深刻重塑。通过织密制度的笼子,让权力在每一个环节都有规可依、有迹可循,才能从根本上铲除腐败滋生的土壤。这套规范的完善与执行,考验着制度的刚性,也检验着每一位领导干部的政治觉悟与纪律自觉。最终,一个清朗的政治生态,离不开每一位公职人员对公私界限的清醒认知和严格恪守,而这,正是规范兼职任职制度的深层价值所在。