教师能做副业吗?事业编老师哪些副业不违规又可行?

在“编制”的稳定光环与日益增长的生活成本之间,越来越多的教师开始将目光投向副业。然而,事业编制教师的身份特殊,其行为不仅受到职业道德的约束,更受到相关法律法规的严格规范。因此,探讨“事业编老师哪些副业不违规又可行”这一问题,绝不能简单地等同于推荐一份“兼职清单”,而必须建立在对政策的深刻理解和对职业属性的清醒认知之上。这趟探索之旅的起点,应当是清晰地划定那条不可逾越的红线。

首先需要厘清的是事业编教师兼职的法律边界与政策红线。这份“禁令”的核心来源是教育部发布的《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》。文件明确划出了“六条禁令”,其中最关键的一条便是“严禁在职中小学教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课”。这一规定的根本目的,在于维护教育公平,防止教师利用职务之便,将本职工作内容异化为个人牟利的工具,从而形成对学生和家长的隐性压力。理解了这一点,我们就能明白,凡是以中小学生为对象、利用教师身份或职务影响、从事与学科教学直接相关的有偿活动,都处于绝对的高风险地带,是政策明令禁止的。这条红线,是所有想开展副业的教师必须时刻铭记在心中的第一准则。它不仅关乎一份工作的得失,更关乎教师职业的尊严与公信力。

在此基础上,我们可以将视线转向那些更为广阔且安全的领域。一个核心原则是:副业的选择应与教师主业形成互补或区隔,而非冲突。最理想的路径,莫过于探索教师知识变现的合规路径。这里的“知识”,不应再是课堂教学的简单重复,而是专业能力的延伸与再创造。例如,一位语文老师,完全可以利用自己对文本的深刻理解和出色的写作能力,向成人群体或非在校生开设“公文写作”、“新媒体文案”或“青少年阅读方法论”等线上课程。一位历史老师,则可以将深厚的历史积淀转化为通俗历史读物、历史题材的短视频脚本,或者为文旅项目提供专业的内容咨询。这种模式的核心在于知识服务的对象发生了转移,脱离了直接的教学管理对象,从而规避了利益输送的嫌疑。同时,这也是将个人专业能力产品化的过程,实现了从“教书匠”到“知识服务者”的优雅转型,其价值远不止于经济回报。

其次,将目光从“教书”本身移开,投向教师的个人兴趣与多元才艺,会发现一片新天地。教师群体中卧虎藏龙,许多人拥有出色的艺术、手工、运动或生活技能。一位热爱烘焙的老师,可以利用周末经营一个小小的私房甜品社交账号;一位精通摄影的老师,可以在节假日承接一些个人写真或小型活动拍摄的订单;一位擅长花艺的老师,则可以开设面向成人的插花体验课。这些在职教师不违规的副业选择,其共同点在于它们与教师的职业身份相对独立,不依赖于学校的资源或学生家长的人脉。它们是基于个人兴趣和生活热情的延伸,不仅能带来额外收入,更能滋养心灵,成为一个教师完整人格的生动注脚。当一位老师将他在烘焙中学会的耐心与细致,或是在摄影中培养的观察与审美,潜移默化地带回到他的课堂教学中时,这种副业便产生了更为深远的教育价值。

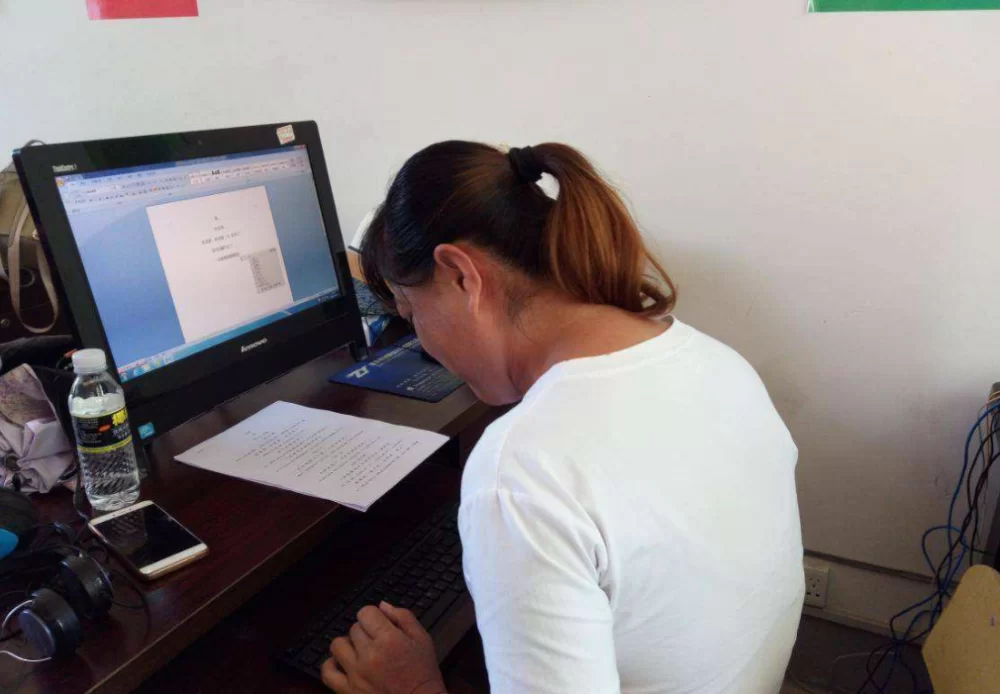

然而,即便选择了看似安全的领域,如何平衡精力,确保教师副业不影响本职工作,仍是一道现实且严峻的考题。教师的工作,从来不是“上完课就走”那般轻松,备课、批改作业、管理班级、与家长沟通、参与教研……这些隐性的工作占据了大量时间和心力。因此,开展副业必须具备极强的“边界感”和自律性。这意味着要对自己的时间进行精细化管理,将副业严格限制在法定节假日、寒暑假或工作日的纯粹休息时间。更重要的是,要保持一份清醒的认知:本职工作是“1”,副业是后面的“0”,一旦主业的根基动摇,任何副业的成功都将失去意义。那些因沉迷副业而导致教学态度敷衍、班级管理混乱的教师,不仅会受到制度的惩戒,更会陷入职业发展的恶性循环。因此,在开启任何副业之前,进行一次诚实的自我评估至关重要——我是否还有充沛的精力?我的家庭是否能支持我投入额外的时间?我能否在面对双重压力时保持积极心态?

更深层次地看,我们或许应该重新审视教师从事副业的内在动机。如果仅仅是为了应对经济压力,那么选择可能会变得短视和功利。但如果将其看作是个人成长和自我实现的探索,格局便会豁然开朗。一份精心规划的副业,其价值远不止于账面上的数字增长。它是一个窗口,让教师得以跳出固有的工作环境,接触更广阔的社会,从而获得新的视角和思维方式。一个在编程领域有所涉猎的老师,或许能更好地指导学生进行信息学竞赛;一个有市场运营经验的老师,或许能为班级活动策划带来更多创意。这种跨界能力的培养,最终会反哺主业,让教师成为一个更立体、更富有创造力的人。这样的教师,其教育生命力也必然会更加旺盛和持久。这不仅是个人价值的实现,更是对“立德树人”根本任务的另一种维度上的贡献。通过副业探索世界,再将世界的精彩带回课堂,这或许才是新时代教师发展最为积极和可持续的路径。