教师副业赚钱能行吗?在编教师能做哪些不违规的?

“教师副业赚钱能行吗?”这个问题,如今在教师群体中引发的共鸣,远比一个简单的疑问要复杂得多。它背后是职业倦怠的隐忧,是生活压力的现实,更是对个人价值实现的深层渴望。简单回答“行”或“不行”都显得草率,真正需要厘清的,是在现行法规与职业道德的框架内,教师如何找到一条既能安身立命,又能绽放光彩的路径。这并非一场冒险的投机,而是一场需要审慎规划与智慧执行的价值探索。

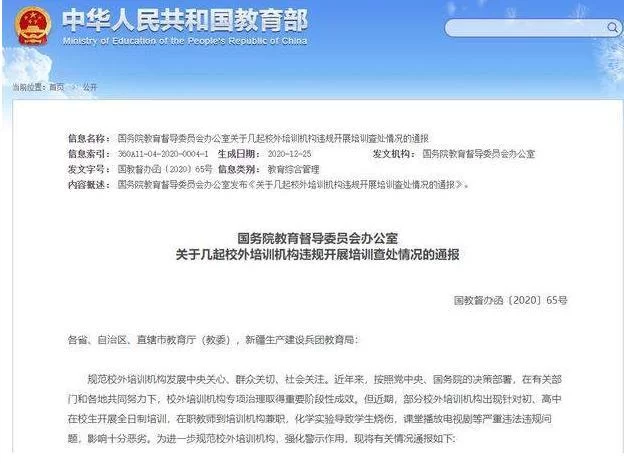

我们必须首先直面那道清晰的红线。根据《中小学教师职业道德规范》以及各地教育部门出台的相关规定,严禁中小学教师组织、参与有偿补课,这几乎是所有在编教师开展副业时最先触碰到的“高压线”。为何如此严格?其根本目的在于维护教育公平,防止教师将本职工作中的精力与资源异化为商品,避免因利益驱动而影响正常教学秩序,甚至对学生造成“不补课就不关注”的错误引导。因此,任何直接或间接利用在校师生关系、教学资源进行的盈利性补课行为,都属于违规范畴。理解了这一点的严肃性,我们才能摆脱“打擦边球”的侥幸心理,去寻找真正合规的方向。

与其在禁区边缘试探,不如转换思路,将目光投向更广阔的天地。教师的真正价值,并不仅仅局限在“教课本知识”这一单一维度。长期的教学实践,为我们锤炼出了一系列极具市场价值的“软技能”与“硬知识”。副业的核心,应该是这些能力的“复用”与“变现”,而不是教学时间的“出售”。 这种思维的转变,是从“教书匠”到“知识专家”的跃迁,也是破解副业困境的关键钥匙。我们拥有的逻辑梳理能力、知识体系构建能力、公众演讲与沟通能力、以及对青少年心理的深刻洞察,本身就是一座待开发的金矿。

那么,哪些方向是值得探索的安全区呢?首先,基于知识付费的内容创作是一个极具潜力的赛道。你可以将自己的学科知识、学习方法、教育心得,系统化地打造成线上课程。例如,一位高中历史老师,可以开设一门名为“用故事串联历史考点”的音频课程,在喜马拉雅、得到等平台发布;一位小学英语老师,可以制作一系列“自然拼读”趣味教学视频,在B站、抖音上积累粉丝。这里的关键在于,你提供的是一种普适性的、标准化的知识产品,服务对象是社会公众,而非你班上的特定学生。这与有偿补课有着本质区别。同样,运营教育类自媒体,如撰写深度教育政策解读的文章、分享班级管理的技巧、探讨儿童心理健康话题,通过广告、知识星球、付费咨询等方式变现,也是将专业见解转化为影响力的有效途径。

其次,将教学技能转化为咨询服务是另一条光明大道。许多家长在孩子升学、学业规划上存在巨大焦虑,他们需要的不是具体的习题讲解,而是宏观的方向指导。你可以转型成为一名“学业规划师”或“升学顾问”,为学生提供选科指导、志愿填报咨询、学习习惯养成等专业化服务。这种服务不涉及具体学科的教学,而是运用你的教育经验和信息整合能力,帮助学生找到最适合自己的发展路径。此外,许多在线教育公司、出版社、教育科技企业,都需要有一线教学经验的专家进行课程研发、教材审校、教学产品设计。以“专家顾问”的身份参与这些项目,既能获得丰厚回报,也能让你站在产业前沿,反哺自己的教学工作。

再者,完全脱离教育领域的兴趣驱动型副业,则提供了一种近乎零风险的“双轨”人生模式。教师这份职业,虽然时间相对固定,但寒暑假却是宝贵的整块时间。如果你热爱书法,可以利用假期开设短期成人书法班;如果你擅长烘焙,可以建立一个家庭式烘焙作坊,通过微信社群接单;如果你是摄影达人,可以承接周末的个人写真或活动跟拍。这类副业的好处在于,它建立了主业与副业之间的“防火墙”,完全避免了利益冲突的嫌疑,更能让你在纯粹的热爱中获得精神滋养与经济收益,是应对职业倦怠的一剂良方。

然而,即便选择了看似安全的路径,仍需谨小慎微,时刻牢记自己的身份。教师搞副业,最需要注意的就是“边界感”。第一,时间边界,绝不能因副业影响本职工作,备课、上课、批改作业、关心学生是第一要务;第二,身份边界,不要利用教师的身份为副业背书或引流,更不能在任何场合向学生及家长推销自己的副业产品或服务;第三,资源边界,严禁使用学校的办公用品、场地、网络等公共资源进行副业活动;第四,言行边界,在任何公开平台发言,都要保持教师的得体与严谨,避免因不当言论损害教师群体的公众形象。守住这四条边界,才能行稳致远。

归根结底,在编教师探索副业,其终极意义或许并非仅仅是增加收入。它更像是一场主动的自我投资,一个拓展生命宽度与深度的过程。当你将教学中的思考提炼成一篇篇爆款文章,当你的课程帮助了成千上万的陌生学子,当你的兴趣爱好创造出被市场认可的价值,你会收获一种超越本职工作的成就感与自信心。这种正向反馈,恰恰是治愈职业倦怠、激发教学热情的最好燃料。真正的成长,是在遵守规则的前提下,勇敢地走出舒适区,去拥抱一个更多元的自己。这条路需要智慧,需要定力,更需要对教育事业的初心不改。