中小学教师能校外兼职吗?管理规定和管理办法咋说?

中小学教师究竟能否在校外兼职?这个问题并非简单的“是”或“否”能一言蔽之,而是牵涉到国家教育法规、职业道德、教育公平乃至个人价值实现的复杂议题。答案的核心,在于对“兼职”性质的精准界定和对相关管理规定的深刻理解。近年来,从教育部到地方教育主管部门,三令五申,政策脉络已相当清晰,其核心指向是:严禁有偿补课,审慎对待其他形式的兼职。

首先,我们必须划清一条绝对不可逾越的红线——有偿补课。根据《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》等一系列具有强约束力的文件,在职中小学教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课,或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息,或参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的有偿补课,均被明令禁止。这并非小题大做,其背后是维护教育公平的深层考量。教师的身份具有特殊性,其知识、威望乃至对学生的影响力,都源于国家赋予的公共教育资源。利用这份公共资源在课外市场进行利益变现,不仅会造成教育资源的“内卷”与不公,加剧家长和学生的焦虑,更容易催生教师在课堂教学中“留一手”的道德风险,从根本上侵蚀教育的公信力。因此,任何形式的有偿补课,无论发生在校外培训机构还是教师家中,无论是一对一还是小班课,都在禁止之列,是触碰职业底线的“高压线”。

然而,一刀切地禁止教师所有校外活动也并非政策的初衷。规定中真正约束的,是与职务相关、可能引发利益冲突的营利性活动。那么,教师从事第二职业的合规性边界在哪里?这需要进行细致的辨析。通常来说,教师在不影响本职工作、不使用学校资源(如场地、设备、声誉等)、不利用职务之便为自身或他人谋取不正当利益的前提下,从事一些与教育教学无直接利益冲突的“第二职业”,在理论上存在探索空间。例如,一位美术教师利用寒暑假时间进行个人绘画创作并出售作品,一位语文教师在工作之余撰写与学科教学无关的小说或散文,一位信息技术教师参与开发一款与教育无关的应用软件。这些活动,其价值创造主要依赖教师的个人技能与业余时间,与公职身份关联度低,一般不被视为违规兼职。但即便如此,也需格外谨慎。许多地方教育部门要求,教师从事此类活动需向学校报备并获得批准,以确保其行为不会对教学工作和学校声誉造成负面影响。这里的关键在于“隔离”与“报备”,即个人兴趣与职业身份的有效隔离,以及对组织的坦诚与尊重。

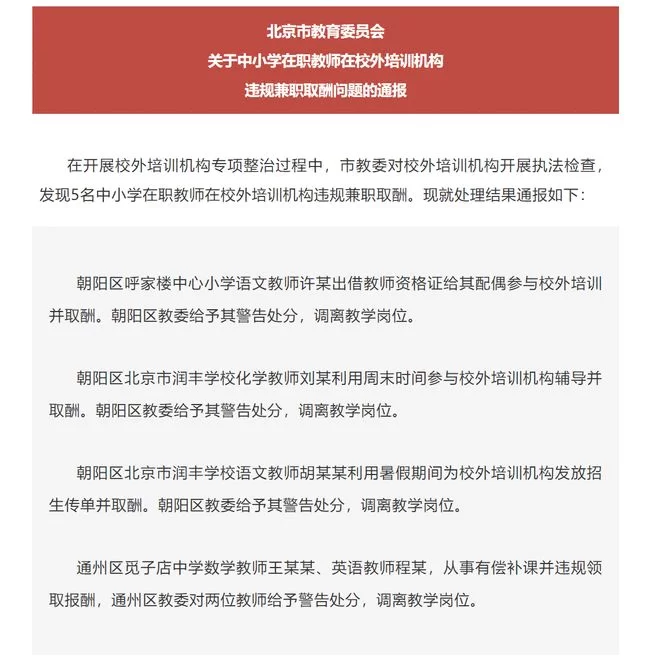

一旦违反规定,教师将面临的处理办法是严肃且明确的。根据《教师违规兼职处理办法》的相关精神,各地教育行政部门和学校会根据违规行为的情节轻重,给予不同级别的处分。轻则批评教育、警告、记过、扣发绩效工资;重则降低岗位等级、撤销荣誉称号,甚至暂停工作、调离教师岗位、直至开除。这些处分不仅直接影响教师的个人收入和职业发展,更会作为师德失范行为记入个人档案,对其职业生涯造成长远负面影响。更为深远的是,违规行为会严重损害教师在学生、家长和同事心中的形象,这种无形的损失难以估量。因此,每一位教师在考虑校外兼职时,都必须将这一套严肃的惩戒机制置于决策的重要考量之中,时刻保持敬畏之心。

面对严格的管控,教师是否就完全没有实现个人价值、增加合法收入的渠道了呢?答案是否定的。关键在于转变观念,从“校外兼职”的狭隘思维中跳脱出来,走向“专业发展与社会服务的融合”。教师校外兼职的合法渠道,更多地存在于能够反哺教学、提升专业素养的领域。例如,参与教育部门组织的官方课程研发、教材编写、教师培训项目,这些活动既能获得相应报酬,又能积累宝贵的专业经验。又如,在严格遵守规定、不影响教学且经学校同意的前提下,在高校、科研院所进行非学历性的学术讲座或知识分享,这属于知识的公益传播,值得鼓励。再比如,将自己的教学心得、育人故事通过正规出版社结集出版,将优质的教育资源通过官方认证的平台进行分享,这些都是在阳光下实现知识价值的正途。这些渠道的核心特征,是其成果最终服务于更广泛的教育事业,而非个人私利,它们不仅合规,更是教师专业成长的阶梯。

教师的职业光环,源自三尺讲台的倾心付出,而非校外市场的利益交换。守住这份纯粹,不仅是遵守规章,更是对教育初心的坚守。当教师将智慧与热情回归于学生成长本身,这份职业所能带来的精神富足与长远价值,远非任何违规兼职收入所能比拟。理解并践行管理规定,本质上是在守护整个教师职业群体的尊严与未来,让教育真正回归其育人的本源。