中小学英语教师能兼职校外吗?管理办法和依据有哪些?

中小学英语教师能否在校外兼职,这个问题的答案在近年来的教育政策变革中已经变得异常清晰和明确。随着“双减”政策的雷霆落地,过去一度存在的模糊地带与操作空间被彻底压缩,一条清晰的“高压线”横亘在所有在职中小学教师面前。我们必须清醒地认识到,政策的出发点旨在重塑健康的教育生态,减轻学生过重的学业负担和家庭的经济负担,而严禁在职中小学教师开展有偿补课,正是实现这一目标的关键环节。因此,从国家层面的宏观指导意见到地方教育部门的具体执行办法,共同构建了一个严密且不容触碰的管理体系。

要理解当前的中小学英语教师兼职校外规定,就必须追溯到其最核心的政策源头——2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,即我们熟知的“双减”文件。这份纲领性文件明确指出:“严禁在职中小学教师校外有偿补课。”这短短十几个字,为全国范围内的教师兼职行为定了基调。它不是建议,不是倡导,而是带有强制性的禁令。这一规定的深层逻辑在于,教师作为国家教育体系的执行者,其首要职责是立足校内课堂,保证教育公平。如果允许教师将精力与时间投入到校外的有偿市场中,极易引发利益冲突,导致“课上不讲课下讲”等现象,这不仅损害了学生的权益,更侵蚀了教育的公平基石,加剧了教育焦虑。

基于“双减”的顶层设计,教育部及各地教育主管部门相继出台了更为详尽的双减政策下教师兼职管理办法,形成了“中央定调、地方细化”的监管格局。例如,教育部早在2015年就出台了《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》,其中明确了六条严禁行为,包括“严禁在职中小学教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课”、“严禁在职中小学教师参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的有偿补课”等。这些规定在“双减”之后得到了前所未有的强化和执行。各地在落实时,通常会结合本地实际,出台实施细则,但核心精神高度一致,即对有偿补课行为采取“零容忍”态度。这意味着,无论是通过培训机构、网络平台,还是以“家政服务”、“住家教师”等名义进行的变相有偿补课,都在严查范围之内。

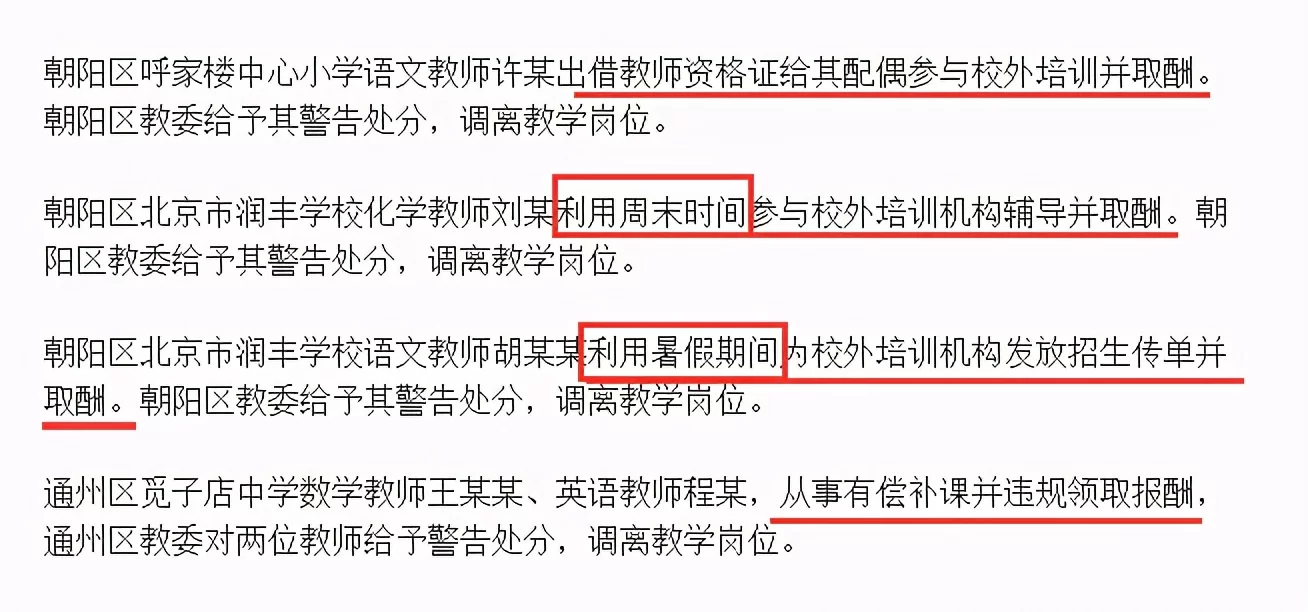

那么,违反这些规定的在职教师有偿补课处罚依据具体是什么?这同样是教师们必须了然于胸的关键问题。处罚体系是多层次、阶梯式的,旨在形成有效震慑。根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》以及各地细则,一旦查实有偿补课行为,教师可能面临的处罚包括但不限于:警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除。同时,其绩效工资、职称评定、评优评先资格等都会受到直接影响,甚至可能被撤销教师资格。对于情节严重、影响恶劣的,处罚力度会更大。教育部门通过设立并公布举报电话、开展专项督查、利用技术手段监测等多种方式,让违规行为无所遁形。因此,任何抱有侥幸心理,认为可以“悄悄进行”的想法,都无异于在政策的边缘试探,其职业风险极高。

在实际操作中,一些教师可能会对某些“灰色地带”产生疑问,例如:为亲戚朋友的孩子无偿辅导是否可以?通过线上平台匿名授课是否安全?答案同样需要谨慎对待。无偿辅导虽然不涉及“有偿”,但如果频繁、固定地进行,且对象超出至亲范围,极易被认定为变相有偿补课,存在被误判的风险。而线上匿名授课,看似隐蔽,但如今的监管技术已能通过大数据分析、IP追踪、支付信息关联等方式锁定当事人身份,其风险甚至高于线下。政策的本质是切断教师利用职务之便谋取私利的渠道,无论形式如何变化,其内核一旦触及,便会触发监管机制。

与其在合规与违规的边缘地带徘徊,不如将目光投向政策所鼓励的领域。对于有提升收入、实现个人价值需求的中小学英语教师而言,合规的路径依然存在。首先,积极参与学校组织的课后延时服务、兴趣小组等活动,这是国家政策明确支持并给予合理报酬的渠道。其次,深耕校内教学,通过提升教学质量获得学生的认可和学校的奖励,这才是教师职业价值的根本体现。再者,教师可以利用自身专业知识,从事与教学岗位无利益冲突的副业,如翻译、撰写教辅材料(需确保不利用学生资源)、进行公益性的教育分享等,但前提是必须向学校报备并获得批准。归根结底,教师的职业生涯发展应立足于讲台之内,将个人成长与教育事业的发展紧密结合。看清政策的边界,不仅是规避风险的被动之举,更是守护职业尊严、实现长远发展的主动选择。