中秋兼职有三倍工资吗?工资咋算,去哪找靠谱的?

中秋节期间,一份体面的兼职能为不少人带来可观的额外收入,其中“三倍工资”的说法最具诱惑力。然而,这个在法定节假日中看似板上钉钉的福利,在兼职领域是否同样适用呢?答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于一个关键的区分:你与雇主之间建立的是“劳动关系”还是“劳务关系”。对于多数短期、临时的中秋兼职而言,三倍工资更像是一个美丽的传说,理解其背后的法律界定与市场现实,是保障自身权益的第一步。

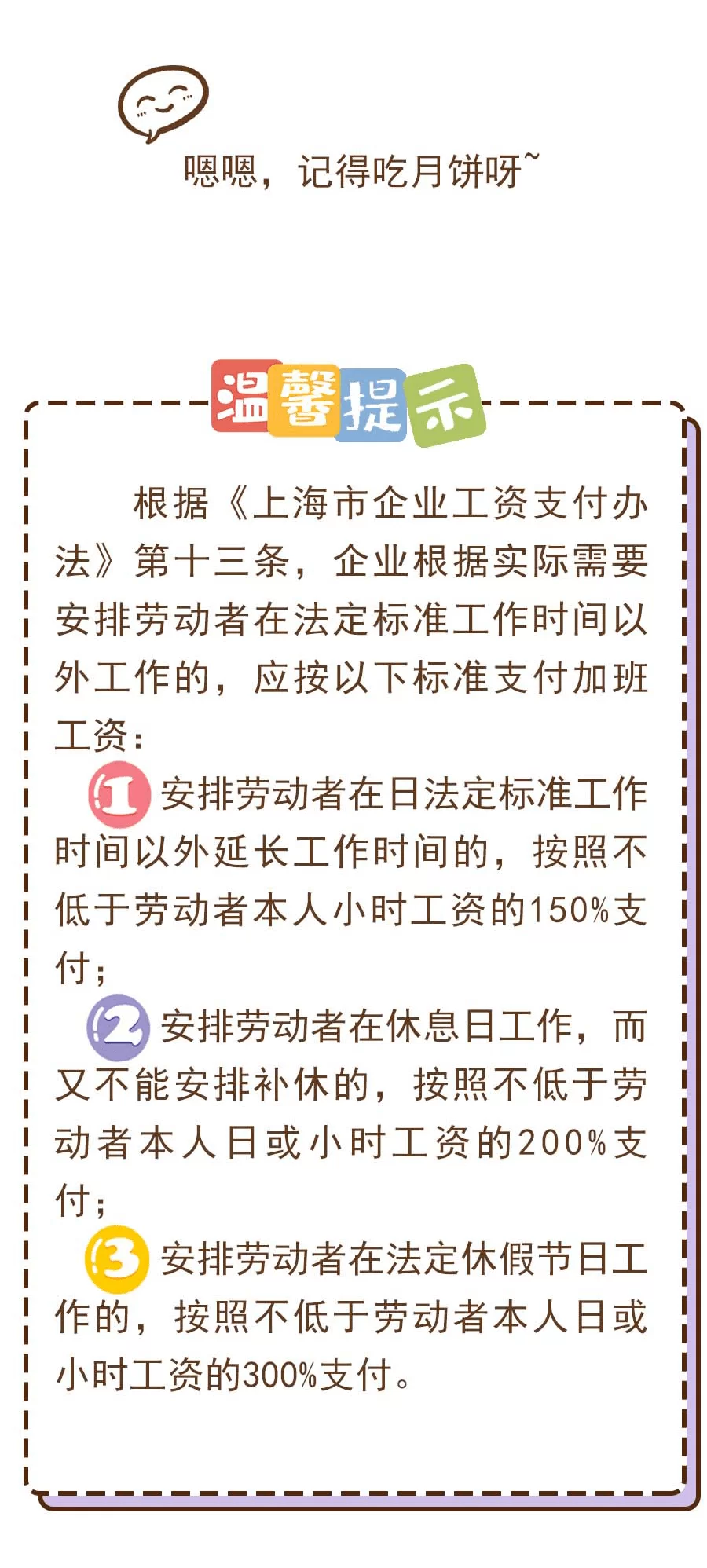

首先,我们必须明确法律条款的适用对象。根据我国《劳动法》规定,法定休假日安排劳动者工作的,用人单位应支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。请注意,这里的“劳动者”通常指的是与用人单位签订了正式劳动合同、建立了稳定劳动关系的员工。在这种受法律严格保护的框架下,中秋当天加班,三倍工资是法定义务,不容商榷。然而,市面上绝大多数的节日兼职,如临时促销员、活动协助人员、短期服务员等,其本质更偏向于提供一次性或短期服务的“劳务关系”。这种关系通常由双方口头约定或简单的书面协议确立,受《民法典》中的合同编调整,而非《劳动法》。因此,法律强制规定的三倍工资,在此类关系中并不具备天然的强制性。

那么,中秋兼职的工资到底是如何计算的呢?既然缺少了法律的硬性规定,薪酬标准便回归到了市场化的协商与博弈。雇主会根据岗位的稀缺性、工作强度、所需技能以及当天的市场需求来定价。普遍来看,中秋兼职的日薪或时薪确实会比平时高出20%到50%不等,但这与三倍工资的差距依然显著。具体计算方式通常有以下几种:一是“节日固定单价”,即直接给出一个高于平时的、明确的时薪或日薪,例如,平时25元/小时的岗位,中秋当天可能定为35-40元/小时;二是“底薪+节日补贴”模式,基础工资与日常持平,但额外提供一笔一次性的节日奖金;三是“绩效提成制”,常见于销售类岗位,底薪可能不高,但通过中秋节的客流高峰,高额的提成才是收入的主要来源。求职者在沟通时,必须主动、清晰地问询薪酬结构,是税前还是税后,何时结算,是否包含餐补交通等,将这些细节落实在文字上,是避免日后纠纷的基石。

面对纷繁复杂的兼职信息,去哪里寻找靠谱的职位显得尤为重要。线上渠道无疑是首选,但需要具备一双“火眼金睛”。主流的招聘平台如BOSS直聘、智联招聘等,设有专门的兼职板块,信息量大,更新迅速。使用时,务必关注企业认证信息,查阅过往求职者的评价,对于那些描述含糊、薪资异常高于市场水平、且要求缴纳“押金”、“保证金”、“培训费”的岗位,要第一时间拉响警报。针对学生群体,实习僧、斗米兼职等垂直平台更为专注,审核机制也相对严格。线下渠道同样不容忽视,许多商场、餐厅会在门口直接张贴招聘启事,这种“所见即所得”的方式反而更为直接可靠。此外,通过学校的就业指导中心、校内BBS或由老师、学长学姐推荐的职位,因为经过了学校的初步筛选或人际关系的背书,其可信度往往是最高的。

对于初次涉足社会的大学生而言,一份防骗指南比任何高薪承诺都来得实在。首先,警惕任何形式的预付费。正规企业招聘不会以任何名义向求职者收取费用,任何要求先交钱再工作的行为都是诈骗。其次,保护个人信息安全。在确认入职前,切勿随意提供身份证照片、银行卡密码等核心敏感信息,提供身份证复印件时,可注明“仅供XX公司入职使用”。再者,坚持“口头协议不如书面凭证”的原则。即便是通过微信沟通,也要将工作内容、时间、地点、薪酬标准、结算日期等关键信息以文字形式固定下来,这在你维权时将是至关重要的证据。最后,始终将人身安全放在首位。对于工作地点偏远、工作时间过晚(尤其是通宵)的岗位,要格外谨慎,提前告知家人或朋友自己的去向,保持通讯畅通。

中秋兼职的薪酬,本质上是一场市场供需与个体价值认知的博弈,而非简单地套用法律条文。对求职者而言,与其执着于一个可能并不存在的“三倍工资”神话,不如将精力投入到寻找一份薪资合理、信息透明、安全可靠的岗位上。在节日的氛围中,通过自己的劳动换取报酬,体验社会百态,这份经历本身的价值,或许远超于薪水数字的差异。真正的“三倍回报”,或许并非仅仅是薪水,更是你在实践中习得的沟通技巧、风险防范意识,以及那份独立自主的成就感。明智选择,谨慎前行,才能让这个中秋假期过得既充实又安心。