临时工兼职需要交社保吗,工伤怎么赔,需要签合同吗?

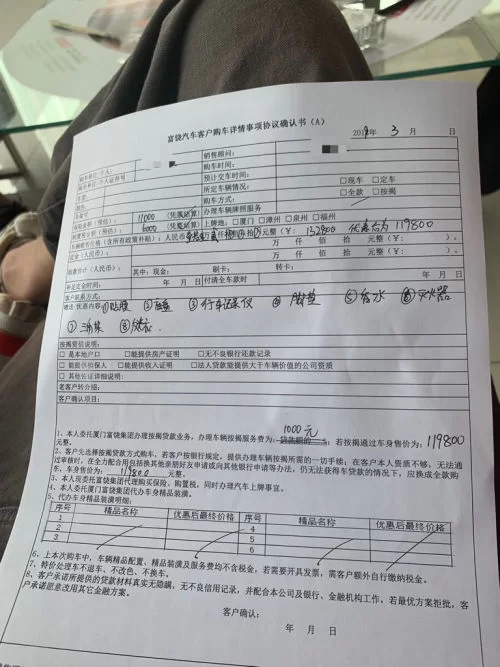

首先,我们来谈谈那张看似简单却至关重要的“合同”。很多兼职者认为,临时性的工作嘛,说好了就行,签合同太麻烦,用人单位也常常口头承诺“不会少你一分钱”。这种观念是极其危险的。合同,无论是何种形式,都是证明双方权利义务最直接、最有利的证据。法律上,对于“非全日制用工”(即我们通常理解的一部分兼职),《劳动合同法》规定可以订立口头协议,但这绝不意味着合同可有可无。口头协议在发生纠纷时,举证会变得异常困难。因此,无论何种情况,签署一份书面协议都是对自己最基本的保护。这份协议的性质,则直接界定了关系的归属。如果签订的是《劳动合同》,明确了你接受用人单位的管理、遵守其规章制度、从事其安排的业务,那么你们建立的很可能就是“劳动关系”。如果签订的是《劳务合同》或《承揽合同》,约定了你以独立身份完成某项具体工作并交付成果,过程不受对方直接管理,那么这大概率就是“劳务关系”。分清这份合同的名称与实质内容,是保障自身权益的第一道关卡,它能提前为你锁定社保缴纳和工伤赔偿的法律适用路径。

接下来,是最受关注的社保问题。很多人都有一个误区:临时工、兼职就不用交社保。这个说法不完全正确,它只适用于特定情况。根据我国《社会保险法》和《劳动合同法》的规定,只要建立了“劳动关系”,用人单位就有法定的强制性义务为劳动者缴纳社会保险,这其中就包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。对于“全日制”的正式员工,这一点毋庸置疑。而对于“非全日制用工”这种特殊的劳动关系,法律则给予了弹性处理,规定用人单位通常只需要为其缴纳工伤保险。也就是说,如果你每天工作不超过四小时,每周工作不超过二十四小时,被认定为非全日制用工,那么单位不给你交养老、医疗等社保是合法的,但工伤保险必须缴纳。这是法律为保障这类高风险群体设置的一道底线。然而,现实中大量的临时工、兼职,实际上被归类为“劳务关系”。在这种关系下,你不再是“劳动者”,而是“劳务提供方”或“承揽人”,法律不强制对方为你缴纳任何社会保险。你的社保需要以“灵活就业人员”的身份自行缴纳。因此,当你入职一份临时工作时,务必搞清楚单位将你定性为何种用工形式,并在合同中予以确认,这直接关系到你的长远保障。

最后,我们来探讨最不愿发生但必须面对的工伤问题。一旦在工作中受伤,赔偿的路径和标准会因为“劳动关系”和“劳务关系”的天壤之别。如果你被认定存在“劳动关系”(无论全日制还是非全日制),那么赔偿适用的是《工伤保险条例》。程序上,需要先进行“工伤认定”,再做“劳动能力鉴定”,最后根据伤残等级享受工伤保险基金支付的各项待遇,如医疗费、一次性伤残补助金、停工留薪期工资等。这个过程相对标准化,且有基金作为保障,对劳动者较为有利。特别需要注意的是,即便单位没有依法为你缴纳工伤保险(这是违法行为),一旦被认定为工伤,所有本应由工伤保险基金支付的费用,将全部由该用人单位承担。 这就是法律为劳动者设置的最后防线。但如果你属于“劳务关系”,情况就复杂多了。此时,人身损害赔偿不再适用《工伤保险条例》,而是转而适用《民法典》中的侵权责任编。你需要证明对方在事故中存在“过错”,比如提供的劳动环境不安全、设备有瑕疵、指挥失误等。你需要通过民事诉讼,向对方主张医疗费、误工费、护理费、甚至精神损害抚慰金等。这个过程不仅举证难度大,而且赔偿金额和项目都远不如工伤保险制度来得稳定和全面。由此可见,一份能界定“劳动关系”的劳动合同,在工伤面前价值千金。

那么,作为临时工或兼职者,我们该如何主动防范风险,保障自身权益呢?首先,要有强烈的契约意识,坚持签订书面协议,并仔细阅读条款,明确工作内容、报酬、工作时间、以及最重要的——双方关系性质。其次,要有证据意识,在工作中注意保留考勤记录、工资发放凭证、工作安排的聊天记录、工作成果交付证明等一切能证明你在此工作的材料。这些在发生纠纷时,都是认定事实的关键。最后,一旦发生工伤,切勿慌张,要第一时间要求单位报告并申请工伤认定,如果单位推诿,自己也要在法定时限内(通常为事故发生之日起一年内)直接向人社部门申请。同时,要选择正规医院就医,并保存好所有病历和费用单据。理解“劳动关系”与“劳务关系”的区别,不是为了让我们在法律条文中故步自封,而是为了让我们在纷繁复杂的现实中,能够拥有清晰的认知和有力的武器。面对临时工作,我们不应因“临时”二字而轻视自己的权利,更不应因“兼职”的名义而放弃本应有的保障。权利的认知,是自我保护的开始;而权利的争取,则是从每一份审慎签订的合同、每一次主动保留的证据开始的。