中级职称挂靠兼职合法吗?价格和风险到底咋样呢?

“中级职称挂靠”,这个词在许多专业技术人才圈子里,仿佛一个充满诱惑的潘多拉魔盒。它承诺着一笔看似“躺赚”的额外收入,只需将辛辛苦苦考取的证书出借,每年便能收获一笔不菲的报酬。然而,这看似轻松的美事背后,究竟隐藏着怎样的玄机?它的合法性边界在哪里?市场价格是否真如传闻中那般美好?更重要的是,那悬在头顶的风险之剑,一旦落下,后果又将如何?这绝非一个简单的“是”或“否”能回答的问题,而是一场关乎法律、职业与个人信用的深度博弈。

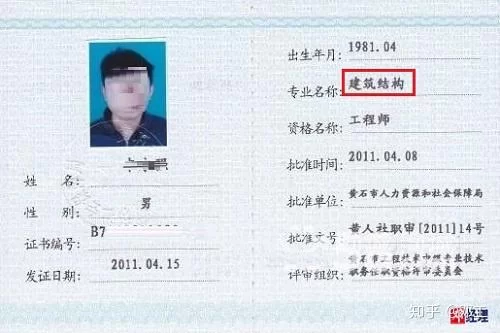

首先,我们必须直面最核心的问题:中级职称挂靠的合法性。从国家政策的顶层设计来看,答案是否定的。无论是住建部、人社部还是其他相关行业主管部门,三令五申的核心精神只有一个——严厉打击“人证分离”的挂靠行为。职称证书的本质,是对持证人专业技术水平、工作能力及实践经验的一种官方认证,其价值应体现在持证人亲自参与项目、解决实际问题的过程中。挂靠行为,恰恰是将这一核心价值抽离,使证书沦为一种纯粹的“资质租赁”工具,用以满足企业在招投标、资质申报时的硬性人员配置要求。这种行为,直接扰乱了正常的市场秩序,为“空壳公司”和“豆腐渣工程”埋下了隐患。因此,从严格的法律意义上讲,挂靠协议本身因违反行政法规的强制性规定,属于无效合同,不受法律保护。它游走在法律的灰色地带,但政策的红线正在不断收紧,曾经的“擦边球”如今已越来越接近“出界”。

那么,既然不合法,为何中级职称挂靠价格行情依然存在,且让许多人趋之若鹜?这背后是市场供需关系的畸形体现。对于一些中小企业而言,全职雇佣一名具备中级职称的工程师成本高昂,而通过挂靠方式,可以用较低的成本快速获取所需资质,参与市场竞争。这种需求催生了挂靠市场。价格方面,根据专业(如建筑、机电、暖通、会计等)、地区(一线城市与三四线城市差异显著)、证书稀缺度以及市场需求急迫程度的不同,中级职称的年挂靠费用通常在数千元到一万多元不等。然而,这笔看似诱人的“横财”,更像是一份风险与收益极不对等的“悬赏金”。当你为这点蝇头小利沾沾自喜时,是否想过,你正在出售的,远不止是证书的使用权,更是自己的职业信誉和未来安全。

谈及风险,这绝非危言耸听,而是实实在在悬在每一位挂靠者头顶的达摩克利斯之剑。中级职称挂靠风险主要可归结为三个层面。第一,是行政与法律风险。随着“四库一平台”等全国联网信息系统的完善,以及社保缴纳信息的全国联网比对,人证分离的核查变得前所未有的精准。一旦被查实,持证人将面临证书被吊销、记入不良行为记录、几年内甚至终身不得再申报职称的严厉处罚。这笔账,远非那点挂靠费可以弥补。第二,是职业与信誉风险。这是最致命也最深远的风险。挂靠的企业将你的名字署在项目技术负责人等关键位置上,你对该项目的实际技术、质量、安全却一无所知。一旦项目出现任何质量问题、安全事故或经济纠纷,作为法律文件上的责任人,你将无法置身事外。轻则影响行业声誉,重则可能需要承担连带法律责任,职业生涯瞬间崩塌。第三,是经济与信用风险。你无法保证挂靠公司的信誉和经营状况。对方可能拖欠甚至拒付挂靠费用,你手握一纸无效协议,维权无门。更有甚者,不法分子可能利用你的证书进行贷款担保、注册空壳公司甚至从事非法活动,让你在毫不知情的情况下“被法人”、“被负债”,陷入无尽的麻烦之中。

除了这些可预见的风险,还有一种无形的成本,那就是心理上的巨大压力与道德上的自我拷问。将证书挂靠出去,意味着你每天都要提心吊胆,担心东窗事发。这种持续的焦虑感,本身就是一种精神内耗。从职业道德角度看,将自己的专业信誉押注在一个自己完全不掌控的项目上,是对自己专业身份的亵渎,也是对社会公众的不负责。真正的专业人才,其价值体现在创造与担当,而非投机与侥幸。这种心理负担和道德困境,是任何金钱都无法衡量的。

展望行业趋势,对挂靠行为的监管只会越来越严,技术手段也会越来越先进。大数据、人工智能、区块链等技术的应用,将让证书、人员、社保、项目的关联信息变得透明化,挂靠的生存空间将被进一步挤压。过去那种“天高皇帝远”的侥幸心理,在数字化监管的今天,已经彻底过时。对于专业技术人才而言,与其将精力耗费在寻找挂靠渠道、承担无尽风险上,不如脚踏实地,通过提升自身技能、参与实际项目来创造真正的价值。你的职称证书,是你专业能力的勋章,应当佩戴在胸前,照亮你前行的职业道路,而不是被锁在别人的柜子里,成为一颗随时可能引爆的定时炸弹。真正的职业价值,不在于证书被他人租赁的价格,而在于自身专业能力所创造的价值与赢得的尊重。选择前者,或许能获得短暂的安逸;选择后者,才能赢得长久的安稳与辉煌。