事业编能搞副业吗,兼职跑美团众包这种到底行不行?

“事业编”这三个字,在许多人眼中是稳定、体面和保障的代名词。然而,在“零工经济”浪潮席卷而来的今天,当手机上弹出“跑一单,赚一笔”的诱惑时,不少体制内的朋友也开始心动:我能不能在不影响主业的前提下,利用业余时间兼职跑美团众包,为自己的生活添砖加瓦?这个问题看似简单,背后却牵扯到复杂的政策红线、职业伦理和个人发展的深层考量。它绝非一个“能”或“不能”可以草率回答的选择题,而是一道需要我们审慎剖析的论述题。

要探讨这个问题的可行性,我们必须回到原点,即事业单位副业规定。尽管事业单位人员的管理相较于公务员略有不同,但其核心约束精神是一脉相承的。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》以及各地出台的相关管理办法,其中一条明确的“高压线”就是“违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬”。美团众包,作为一种典型的商业平台派单模式,其本质就是通过提供劳动服务获取报酬的营利性活动。这意味着,从严格的政策条文解读,事业编人员注册并接单跑美团,已经触碰了违规的边界。这并非危言耸听,而是基于现有法规的理性判断。有些人可能会辩解,这只是体力劳动,不涉及职权寻租,但规定并未对营利性活动的形式做出如此细致的区分,其核心在于“从事”和“营利”这两个行为本身。

那么,越过这条红线的事业编副业风险与合规挑战究竟有多大?其潜在的风险远不止一纸处分那么简单,它更像一根看不见的引线,可能引爆职业生涯的深水炸弹。首先是直接的行政风险,一旦被举报或查实,轻则警告、记过,影响年度考核和晋升;重则可能面临解聘,彻底失去这份来之不易的稳定工作。其次是职业声誉的损害,在体制内,“身份”和“形象”至关重要。一个穿着美团制服、骑着电瓶车穿梭在街头的公职人员,无论其初衷多么淳朴,都难免会引发公众对其工作状态的质疑,损害单位乃至整个公职群体的形象。再者,是数字时代的“痕迹”风险。美团众包这类平台高度依赖实名认证和GPS定位,你的接单记录、行驶轨迹、收入明细都被系统清晰地记录在案,这使得“偷偷做”变得异常困难,一旦需要,这些数据便可成为铁证。这种“透明化”的隐患,是过去传统兼职所不具备的。

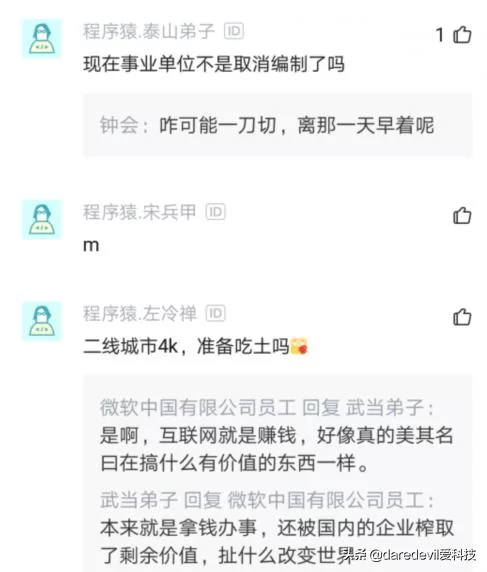

当然,我们也要承认,现实中存在一定的“灰色地带”。部分事业单位,特别是某些实行企业化管理或绩效改革的单位,对人员兼职的管控可能相对宽松。或者,在一些基层单位,只要不闹出大问题,管理者也可能“睁一只眼闭一只眼”。*但是,将个人的职业前途寄希望于这种不确定的“侥幸”之上,本身就是一种极不负责任的赌博。*政策的执行力度随时可能变化,今天默许的行为,明天就可能成为专项整治的对象。将“铁饭碗”作为赌注,去换取每天几十到一百多元不等的兼职收入,这笔账,无论怎么算,风险收益都极不对等。这种短视的行为,可能会让你在未来的某一天,为当初的决定追悔莫及。

面对日益增长的生活压力和对更多收入的渴望,将目光完全堵死并非唯一的出路。对于有志于事业编人员合法增收途径的朋友,关键在于转换思路,从“出力气”转向“出智力”,在合规的框架内挖掘自身价值。第一条路径是专业技能变现。如果你擅长写作、摄影、设计、编程等,完全可以在业余时间通过知识付费平台、自媒体等渠道,将你的技能转化为合规的收入。这种方式不占用工作时间,不涉及与单位的利益冲突,是政策鼓励的个人价值实现。第二条路径是知识产权创造。利用业余时间撰写书籍、开发线上课程、创作文学作品,一旦形成版权,其带来的版税、课酬等被动收入是完全合法的。这不仅增加了收入,更提升了个人专业影响力。第三条路径是合规的投资理财。学习股票、基金等金融知识,通过合法的投资渠道让资产保值增值,这同样是受政策保护的增收方式。关键在于要投入时间去学习,而不是投机取巧。最后,还可以关注单位内部的一些激励政策,比如科研项目的成果转化奖励、创新项目的奖金等,将精力聚焦于主业,通过在体制内做出更卓越的贡献来获得应有的回报。

归根结底,事业编人员是否应该兼职跑美团,考验的不仅仅是对政策的理解,更是个人对自己职业生涯的定位和规划。选择进入体制,就意味着接受了一份社会契约,这份契约的核心是“专心致志、勤勉尽责”。副业的诱惑固然真实,但我们应该追求的是那种能够与主业相辅相成、甚至反哺主业的发展模式,而不是那种可能侵蚀主业根基、带来巨大不确定性的短期行为。守护好“铁饭碗”,不仅仅是为了那份稳定的薪水,更是为了守护一个可以让你安心施展才华、实现长远抱负的平台。在这个平台上,通过合规、智慧的方式去提升自我、增加价值,远比在街头巷尾的风雨中,为了一份不确定的额外收入而赌上一切,来得更为明智和长远。