事业编能搞副业吗?有哪些适合的合法副业类型呢?

根据人力资源和社会保障部、监察部联合发布的《事业单位工作人员处分暂行规定》第十八条,明确指出事业单位工作人员不得“违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬”。这一条款是悬在所有事业编人员头顶的“达摩克利斯之剑”,也是探讨副业问题的根本出发点。这里的“违反国家规定”是关键定语,它意味着并非所有营利性活动都被一刀切地禁止。例如,利用个人专业技术知识,在不影响本职工作、不占用单位资源、不与单位发生利益冲突的前提下,通过合法合规渠道获取报酬,在许多地方和单位的实践中是被默许甚至鼓励的。反之,若利用职务之便、单位信息或资源为自己或他人谋取私利,则触碰了不可逾越的红线。因此,理解“事业编副业合法性”的第一步,是清晰地认知到:副业的“合法性”建立在与本职工作的绝对切割之上。

明确了合法性的边界后,我们必须正视“事业编副业风险与对策”。风险主要体现在三个层面。其一是利益冲突风险,这是最致命的风险。比如,在教育局工作的人,私下开办辅导班并招收本校学生;在建设部门工作的人,利用职权信息参与工程项目。这些都属于典型的利益输送,是绝对禁止的。其二是精力分配风险。副业若投入过多时间与精力,导致本职工作出现纰漏、效率低下,不仅会影响个人职业发展,更可能因“不作为”或“失职”而受到内部处分。其三是身份认知风险。事业单位工作人员在公众心中带有“公职”属性,过于商业化、高调的副业行为,可能会引发公众对其身份的质疑,进而影响个人乃至所在单位的声誉。应对这些风险,最有效的对策是建立“防火墙”机制:物理防火墙,即不在工作时间、使用工作设备从事副业;信息防火墙,即绝不使用工作中获取的任何非公开信息;关系防火墙,即不将工作中的同事、下属或管理服务对象发展为副业的客户或合作伙伴。

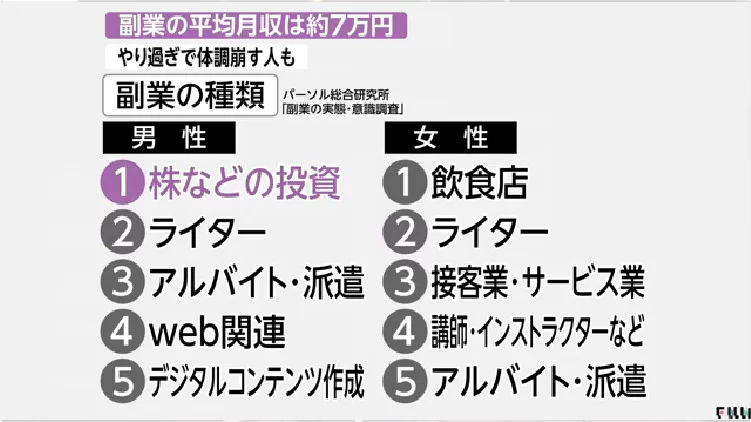

在规避风险的基础上,我们可以探索“适合事业编的副业类型”。这些副业通常具备低关联度、高个人化、轻资产运营的特点。首推的是知识技能变现类。如果你是文字功底深厚的笔杆子,可以尝试在业余时间为非竞争领域的公众号、杂志撰稿;如果你是外语达人,可以承接翻译项目;如果你精通编程、设计、数据分析,可以在专业的远程工作平台上接单。这类副业的共同点是,它卖的是你个人积累多年的专业技能,与单位业务无涉,且交付成果清晰,易于切割。其次是创意艺术创作类。例如,摄影爱好者可以将作品投稿给图库网站或出售版权;擅长书画、手工艺品(如陶艺、编织)的人,可以通过网络平台销售自己的作品;音乐人可以在周末进行商业演出。这类副业更偏向于个人爱好的延伸,商业属性相对较弱,社会接受度高。第三类是资产性收入,如将个人名下的房产、车辆进行合法出租,或通过金融市场进行股票、基金等投资。这类活动完全属于个人财产管理范畴,只要资金来源合法、操作合规,通常不受限制。最后,一些体力与时间投入型的副业,如周末的代驾、宠物看护、同城配送等,虽然合法,但需审慎评估其对个人精力的影响以及社会观感,建议作为短期过渡或体验。

对于“体制内人员合法副业”的探索,策略远比选择本身更为重要。首要策略是“内部摸底,审慎先行”。在行动之前,最稳妥的方式是查阅本单位内部的管理规定,或者以“朋友咨询”等委婉方式向人事、纪检部门的同事了解政策口径和单位文化。不同地区、不同系统、不同层级的事业单位,对于副业的宽容度千差万别。其次,“低调行事,专注主业”是黄金法则。切勿在单位内部炫耀副业收入,更不能因此滋生“副业优于主业”的心态。你的本职工作才是安身立命的根本,出色的业绩是最好的“护身符”。当你在本职岗位上表现优异时,适度的、合规的副业更容易被理解和接纳。最后,“持续学习,价值提升”。将副业视为个人能力拓展的试验田,而不是单纯的赚钱工具。通过副业,你可以接触到新的领域,锻炼不同的技能,这些成长最终会反哺你的主业,让你成为一个更具复合价值的人才。

归根结底,事业编人员寻求副业,其本质是在稳定与发展的天平上寻找新的平衡点。它不是为了逃避,而是为了更好地拥抱生活,实现个人价值的多元化。这趟旅程的地图,是由清晰的法规认知、审慎的风险评估和明智的策略选择共同绘制的。当副业不再是隐秘的“地下工作”,而是阳光下个人能力的延伸与展现时,它才能真正成为滋养主业、丰富人生的“第二曲线”,为你的职业生涯增添独特的厚度与广度,最终实现个人价值与社会责任的和谐统一。