企业员工能兼职做生意吗?国企员工到底能不能做?

在现代职场生态中,个人价值实现的多元化诉求与传统雇佣模式的单一性之间,正上演着一场微妙的博弈。“企业员工兼职做生意”不再是一个隐秘的话题,它如同一股潜流,在许多人的职业规划中涌动。然而,当这股潜流遭遇国企这一特殊领域的坚硬堤坝时,其合法性与可行性便立刻变得复杂起来。简单地回答“能”或“不能”都是不负责任的,真正的答案隐藏在法律条文、企业规章、职业伦理与个人风险管控的交织网络之中,需要我们以专业的视角和审慎的态度进行层层剖析。

从法律的宏观框架来看,我国《劳动合同法》并未一刀切地禁止员工兼职。其第三十九条明确指出,劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的,用人单位可以解除劳动合同。这一条款实际上为兼职设定了两个核心前提:一是“不影响本职工作”,二是“用人单位同意”。这为普通私营企业的员工兼职创业提供了一定的法律空间,许多企业的劳动合同或员工手册中也会对此做出具体规定,有的相对宽松,有的则较为严苛,但普遍遵循这一基本原则。然而,法律的普遍性规定在特殊领域必然会被特殊性要求所补充和细化,国有企业便是其中最典型的代表。

对于国企员工而言,讨论兼职做生意必须将其置于一个更为严格的坐标系内。这不仅关乎劳动法,更直接关联到《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、中央八项规定精神以及防止国有资产流失等一系列反腐倡廉和廉政建设的制度框架。这些规定的核心精神在于,确保国企员工的职务行为与个人利益之间不存在任何形式的冲突或潜在输送。因此,国企员工兼职的“红线”远比普通企业员工要清晰且刚性。具体而言,以下几个方面的风险是致命的:其一,利用职务便利或在职期间获取的内部信息、客户资源为个人生意谋利;其二,个人生意所从事的领域与所在国企的业务范围存在竞争关系或上下游关系;其三,在企业内部持有干股或进行其他形式的违规对外投资;其四,占用工作时间、办公设备等任何单位资源从事个人经营活动。任何触碰这些红线的行为,轻则面临党纪政纪处分,重则可能构成违法甚至犯罪。

风险的本质在于“利益冲突”与“资源滥用”。试想,一名负责采购的国企员工,私下开了一家向其所在国企供应物料的公司,这便是赤裸裸的利益输送;一位掌握核心技术的工程师,在职期间利用公司设备研发个人专利并创办企业,这便是对单位知识产权和资产的严重侵犯。即便是一些看似无伤大雅的副业,例如利用业余时间做微商、开网约车,也需要仔细甄别。如果微商销售的产品与公司业务相关,或网约车服务影响了本职工作的精力投入与状态,同样可能被视为违纪。因此,在职员工做副业的风险评估,绝不是简单地看“赚了多少钱”,而是要审视其是否动摇了职业忠诚的根基。这种审查,在国企内部往往是由纪检监察部门来主导的,其严肃性不容小觑。

那么,这是否意味着国企员工就必须彻底放弃个人事业的梦想?答案也并非完全否定。关键在于如何选择一条“安全合规”的路径。首先,选择与本职工作“绝缘”的领域至关重要。例如,一位从事行政管理的国企员工,在业余时间进行文学创作、运营一个分享古典音乐的公众号、或者教授一门与专业技能完全无关的兴趣课程如插花、烘焙,这类副业通常不涉及利益冲突,对主业影响也较小。其次,程序正义是保护自己的最佳铠甲。在启动任何副业之前,主动向单位人力资源部门或纪检监察部门进行书面报备,详细说明副业内容、时间安排、不占用单位资源的承诺等,获得明确的书面许可或“不禁止”的答复。这一步看似繁琐,实则是将“模糊地带”清晰化,避免事后被追责时的被动。最后,必须建立一道物理与心理上的“防火墙”,严格遵守时间、设备、信息的“三分离”原则,确保副业运营的独立性与透明度。

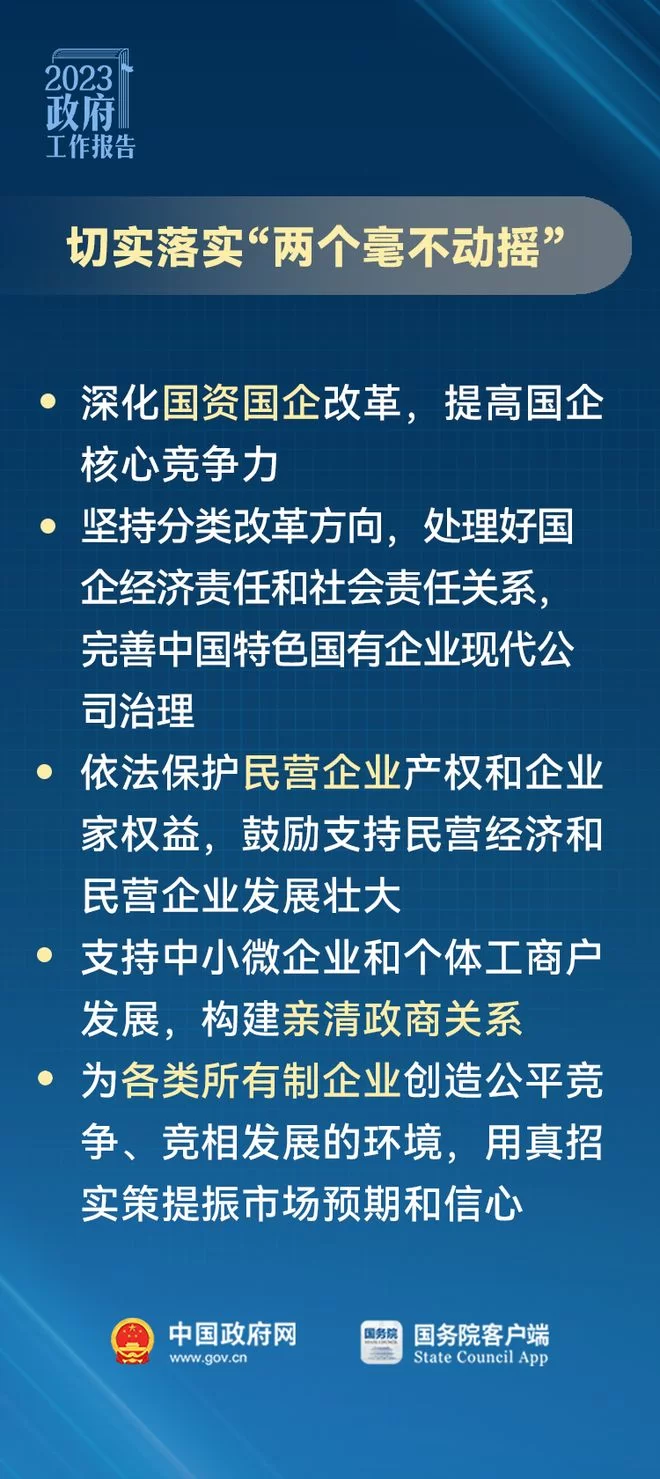

放眼未来,随着“零工经济”和“平台经济”的兴起,个人价值的释放方式会更加多样,这无疑会对传统的用人管理模式带来持续的冲击与挑战。对于私营企业而言,可能会更加开放地看待员工的副业,甚至探索如何将员工的“第二职业”与企业发展相结合,形成共赢生态。但对于国有企业,因其承担着经济责任、政治责任和社会责任,其内部管理的严谨性与规范性在可预见的未来仍将是主流。国企员工在规划个人事业发展时,必须清醒认识到自己所处的特殊位置,将个人抱负置于制度框架之内。在主业与副业的跷跷板上,真正的平衡艺术,不仅在于合规,更在于对自我职业价值与人生方向的深刻洞察与审慎抉择。在追求星辰大海的征途中,守住脚下的坚实土地,永远是行稳致远的第一前提。