保险公司兼职打卡拿底薪靠谱吗?打卡记录能信吗?

“保险公司兼职,打卡就能拿底薪”,这句极具诱惑力的招聘话术,在求职市场上屡见不鲜。它精准地击中了许多寻找副业或过渡工作的群体的心理:时间灵活、门槛不高、看似有保底收入。然而,这看似稳赚不赔的“美差”,背后究竟隐藏着怎样的逻辑与陷阱?其靠谱程度,值得我们进行一次彻底的审视。要回答这个问题,我们不能简单地用“是”或“否”来概括,而必须深入其商业模式、薪酬结构乃至行业文化的肌理之中。

首先,我们需要解构保险行业所谓的“底薪”神话。在传统认知中,底薪意味着“无责任底薪”,即只要完成规定的出勤,无论业绩如何,都能获得的固定报酬。但在绝大多数保险公司的兼职或代理人招聘语境下,这个“底薪”的概念被巧妙地偷换了。它更常见的名称是“责任底薪”或“津贴”。这两者之间存在天壤之别。无责任底薪是保障,而责任底薪是杠杆。 责任底薪的发放,通常与一系列严苛的条件挂钩,其中最核心的就是业绩。例如,合同可能会约定:每月完成3000元(或更高)的保费收入,即可获得2000元的底薪。这意味着,所谓的“打卡拿底薪”,其本质是“用业绩换取底薪”。打卡,仅仅是获得这个“换”的资格的入场券,而非完成条件。许多求职者往往被“打卡”这个简单动作所迷惑,忽视了背后潜藏的业绩压力,最终结果是打卡数月,一分钱底薪未得,反而浪费了大量时间与精力。

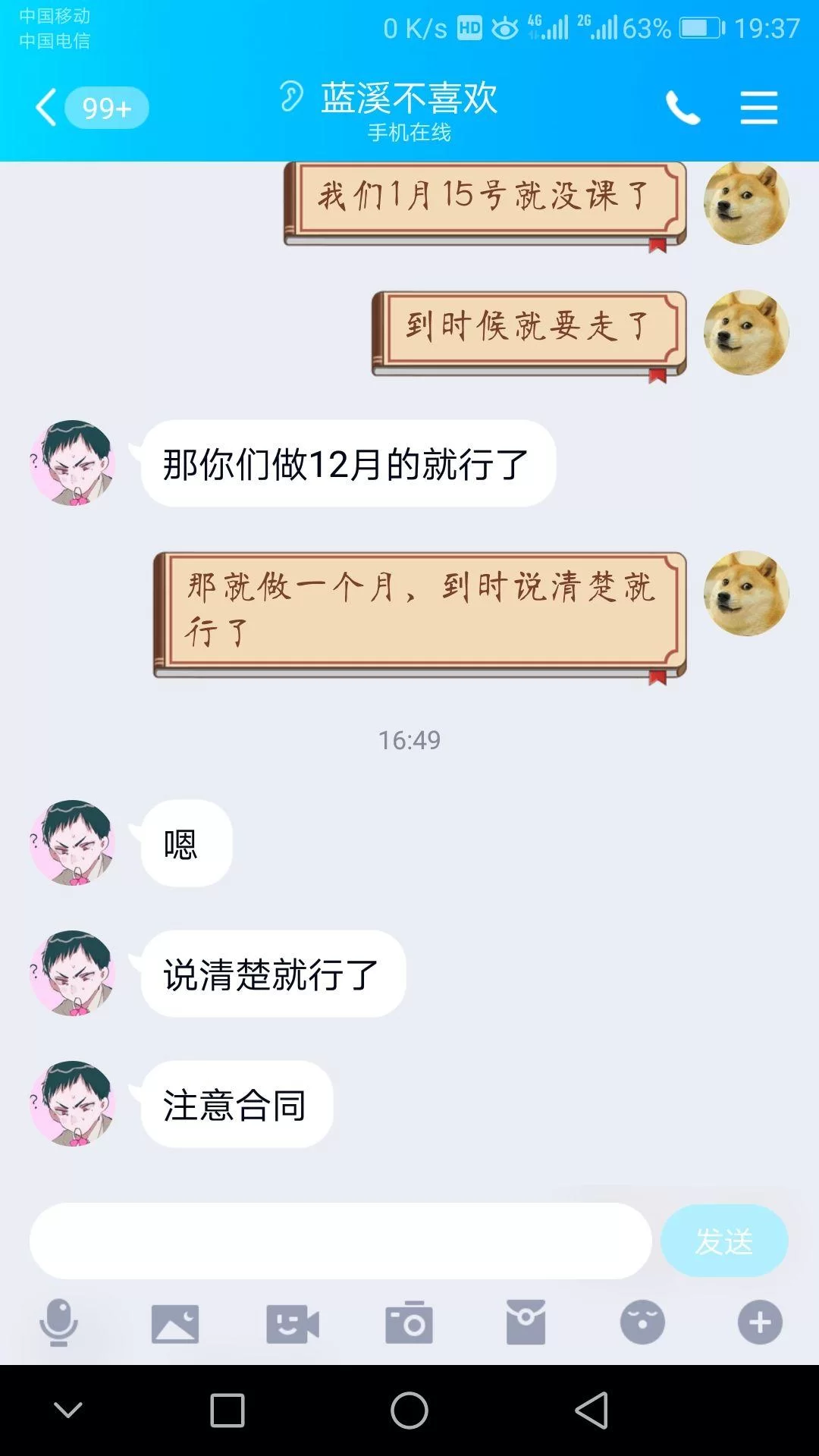

其次,关于打卡记录的真实性与可信度,这本身又是一个值得探讨的次级问题。从技术层面看,如今保险公司普遍采用手机App进行GPS定位或人脸识别打卡,技术上是很难伪造的,因此打卡记录本身的真实性通常无需怀疑。但问题的关键在于,这个真实的记录能否兑现招聘时的承诺。打卡记录在公司的管理系统中,仅仅是一个数据点。决定你是否能拿到钱的,是后台另一套更为复杂的绩效算法。这套算法的最终解释权牢牢掌握在公司手中。他们可以通过调整业绩门槛、变更考核周期、增设附加条款等方式,轻松地将绝大多数人排除在底薪发放范围之外。因此,打卡记录的可信度,不在于记录本身,而在于掌控记录解释权的规则是否公平透明。 当招聘方含糊其辞,仅强调“打卡就行”时,求职者就该高度警惕,这往往意味着规则的天平并未向你倾斜。

再往深处挖掘,这种招聘模式与保险行业的“增员”文化密不可分。在保险业,人力本身就是一种核心资源,甚至是一种业务。团队扩张(即增员)不仅可以带来直接的增员奖励,更重要的是,新加入的成员会被引导去开发自己的“缘故市场”,即向身边的亲戚、朋友销售保险。对于一些团队主管而言,招聘兼职人员是一种低成本的获客渠道。他们并不指望兼职人员能做出多高的业绩,真正的目的在于通过兼职人员的“自保件”(为自己购买保险)和“人情单”,快速完成团队的人力指标和初步的业绩积累。在这个过程中,那个看似诱人的“底薪”,就成了吸引新人入局、贡献其人脉资源的“鱼饵”。一旦新人无法完成业绩,底薪承诺落空,他们往往会被自然淘汰,而团队则已经实现了其目的。这就是典型的“保险公司增员套路底薪”的核心逻辑。

那么,作为求职者,如何才能有效辨别保险兼职的真伪,避免陷入陷阱呢?第一,白纸黑字优于口头承诺。在面试和沟通时,务必要求对方出示清晰的薪酬说明文件或合同范本。仔细阅读关于底薪、津贴、提成、奖励的每一条款,特别关注发放条件、考核周期和计算方式。如果对方以“行业惯例”、“后期再说”等理由推脱,那么其可靠性就要大打折扣。第二,学会提出穿透式问题。不要只问“有没有底薪”,而要问“如果我只打卡,不出单,一个月能拿多少钱?”“这个底薪是无责任的吗?需要达到什么业绩标准?”“除了底薪,还有没有其他费用,如培训费、工装费、材料费?”这些问题的回答,能让你迅速看清对方的真实意图。第三,审视“兼职”的真实工作内容。绝大多数所谓的保险“行政助理”、“客服专员”、“数据整理”等兼职岗位,最终都会导向保险销售。如果对方对工作内容的描述含糊不清,或者强调“有机会接触金融产品”、“学习理财知识”,这往往是销售的委婉说法。

最终,我们必须理性看待保险兼职的价值与挑战。不可否认,对于极少数人而言,这确实可能是一个了解行业、锻炼销售能力、甚至获得可观收入的平台。但这需要极强的自驱力、学习能力和抗压能力。对于大多数寻求一份稳定、轻松副业的求职者来说,这个领域充满了不确定性和潜在的风险。投入的时间成本、人情损耗,以及可能面临的财务压力(例如被要求自保购买保单),都需要被慎重考虑。在保险兼职的迷宫里,打卡记录只是入口处的标识,而非通往宝藏的地图。真正的方向标,在于求职者自身的清醒认知与理性判断。面对“底薪”的诱惑,与其寄望于他人的承诺,不如手握合同这把标尺,亲自丈量每一步路径的虚实。毕竟,职业生涯的每一份投入,都应建立在清晰的规则与对等的回报之上,而非一场寄望于侥幸的博弈。