公司副业加劳务派遣,税务福利比例合规要注意啥?

首先,我们必须厘清“副业用工”与“劳务派遣”在法律关系上的本质区别,这是所有合规讨论的基石。所谓的“副业用工”,在法律上通常被界定为劳务关系,而非劳动关系。个人以其专业技能或时间为企业提供一次性的、项目性的服务,双方签订的是劳务合同。在这种关系下,企业无需为个人缴纳社会保险,支付的费用通常被计入企业的运营成本。而劳务派遣则是一种特殊的劳动关系,它涉及三方主体:用工单位、派遣单位(用人单位)和被派遣劳动者。劳动者与派遣单位签订劳动合同,建立劳动关系,而后被派往用工单位提供劳动。混淆这两种关系,是企业陷入合规泥潭最常见的起点。例如,将一个长期、稳定地在核心岗位上工作的员工错误地定义为“副业人员”,试图以劳务费的形式规避社保和个税义务,这在税务稽查和劳动仲裁中几乎必然会被认定为事实劳动关系,从而面临补缴社保、罚款甚至支付经济补偿金的风险。

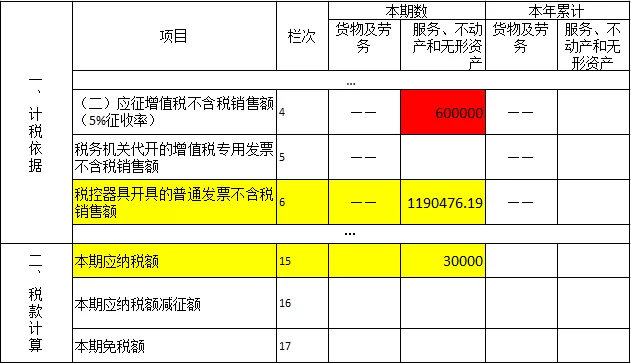

接下来,税务问题是整个合规框架中的核心环节,直接关系到企业的成本与法律责任。对于副业用工,企业支付给个人的劳务报酬,个人需要到税务局代开发票,企业凭发票入账。这部分支出涉及增值税及附加税,个人则需按照“劳务报酬所得”项目预扣预缴个人所得税,税率在20%至40%之间。在进行灵活用工税务筹划要点规划时,企业必须确保发票流、合同流、资金流“三流一致”,这是税务合规的基本要求。任何试图通过不合规发票冲抵成本的行为都是极其危险的。而对于劳务派遣,税务处理则更为复杂。用工单位支付给派遣单位的费用,通常包含被派遣劳动者的工资、社保和管理费。派遣单位就其收取的全部价款和价外费用,差额纳税(即扣除代付给劳动者的工资和社保后的余额)为销售额,计算缴纳增值税。用工单位支付给派遣单位的管理费,可以取得增值税专用发票进行抵扣。这里的关键在于劳务派遣税务合规比例的把握,特别是用工单位支付的工资薪金部分,必须依法履行代扣代缴个人所得税的义务,不能因为支付对象是派遣公司就有所疏忽。

社保与福利合规是另一个雷区,其敏感度甚至高于税务。根据《劳动合同法》规定,劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施,且使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。这就是所谓的劳务派遣社保缴纳基数和用工比例的硬性红线。一旦突破,劳动行政部门有权责令改正,逾期不改的处以罚款。更重要的是,劳务派遣工享有与用工单位同类岗位的劳动者同工同酬的权利,这不仅体现在基本工资上,也包括绩效奖金、津贴、补贴以及各项福利待遇。实践中,很多企业在劳务派遣与正式员工福利差异上打擦边球,例如不给派遣工发放年终奖、节日福利,或将其排除在员工体检、旅游等集体活动之外,这些都构成了对“同工同酬”原则的侵犯,极易引发群体性劳动纠纷。对于社保缴纳,企业必须按照实际工资作为缴费基数,而非按当地最低标准,否则一旦被查实,不仅要补足差额,还可能产生滞纳金。

那么,企业应如何系统性地进行企业副业用工风险规避?首要任务是建立清晰的管理制度与合同体系。对于确属项目性、临时性的劳务需求,务必签订详尽的《劳务服务合同》,明确服务内容、交付标准、报酬计算方式及开票义务。同时,在管理上要与劳动关系员工做出明确区隔,避免对其进行考勤、绩效考核等具有人身隶属性的管理。对于确需使用劳务派遣的岗位,应严格审查派遣机构的资质,确保其合法经营,并在派遣协议中明确双方的权利义务,特别是工资、社保的支付责任与违约条款。企业自身也应建立派遣工的薪酬福利台账,定期审视其薪酬水平是否与同岗位正式员工基本持平,福利保障是否到位,确保将法律风险降至最低。所有相关的合同、发票、支付凭证、沟通记录都应妥善保管,作为应对未来潜在审查的证据。

归根结底,对副业与劳务派遣这两种用工模式的运用,考验的是企业的管理智慧与合规意识。追求效率与降低成本无可厚非,但这绝不能以牺牲合规性为代价。一个健康的企业,其人力资源体系应当是刚柔并济的。合规,看似增加了眼前的管理成本和财务支出,实则为企业的长远发展铺设了最坚固的轨道。它帮助企业规避了不可预见的法律风暴,赢得了员工的信任与社会的尊重,最终构筑起一道真正的核心竞争力。在灵活用工成为趋势的今天,懂得在规则的边界内优雅起舞,远比在灰色地带中盲目游走更为明智和持久。这不仅是财务策略,更是关乎企业战略远见与社会责任的深刻体现。