公司证明允许员工副业,工作证明和任职证明咋开?

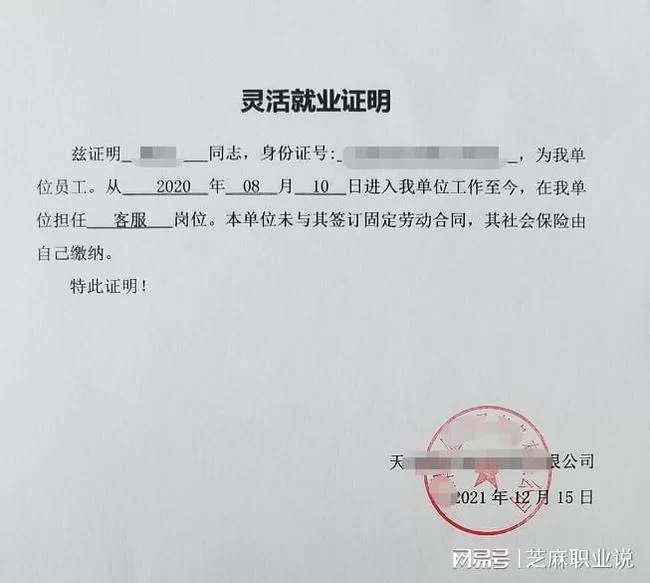

在当今多元化的职业生态中,员工从事副业已非罕见现象,然而,随之而来的各类证明需求却让许多个人与企业感到困惑。一张薄薄的证明纸,背后牵涉的不仅是信息的确认,更是权责的界定与法律的合规。无论是为员工办理签证、贷款所需的工作证明,还是明确身份的任职证明,抑或是新兴的、旨在规避法律风险的公司允许员工副业证明,其开具方式与核心要点都有着严格的规范与深层的逻辑。要正确处理这些事务,必须首先厘清各类证明的本质区别与应用场景。工作证明,其核心在于“确认雇佣关系”,它是一个相对宽泛的概念,主要用于证明某人在某单位就职、担任何种职位、收入状况及在职时间等,常见于银行贷款、出国签证等第三方机构的背景核实。而任职证明则更为具体,它侧重于“明确岗位与职责”,通常会详细列出员工的职位名称、具体工作内容、任职起止时间,有时还会包含项目经验或专业成就,多用于职称评定、专业资格认证或求职背调。二者虽有重叠,但前者重在“有无工作”,后者重在“何种工作”,这一点必须清晰界定。当“副业”这一变量被引入时,证明的复杂性与重要性便陡然上升。一份专业的公司允许员工副业证明,其本质是一份经过公司官方认可的“豁免与边界协议”。它不仅仅是简单的一句“同意”,更是一份权责清晰、风险隔离的法律文件。这份证明的核心价值在于,它向外界(尤其是员工副业所涉及的客户、平台或合作方)宣告:该员工的副业活动已获其主业单位知晓且不违反基本规定,从而为员工个人信用增信。同时,它也为公司自身构建了一道“防火墙”,明确表示员工在副业中产生的一切法律、经济责任均由其个人承担,与公司无关,有效避免了因员工副业纠纷而给主业单位带来的潜在声誉与法律风险。那么,如何规范地开具这样一份至关重要的证明呢?一份标准的员工副业合规证明,应包含以下几个不可或缺的核心要素。首先是标题,必须清晰明了,如“关于同意XXX同志从事合规副业的证明”或“员工兼职副业许可证明”。其次是抬头,应写明致送单位,若为通用,则可写“致有关单位”。正文部分是灵魂所在,需分条列述,逻辑严密。第一,必须明确员工的基本信息,包括姓名、身份证号、所在部门及在主业公司的正式职位,以锁定主体身份。第二,也是最关键的一点,需要用肯定的语气明确表述:“经我司研究决定,同意该员工在非工作时间,从事不与我司业务产生利益冲突的副业活动。”这里的“不产生利益冲突”是核心限制条件,必要时可简要列举副业的行业领域,如“线上设计服务、知识付费咨询”等,切忌模糊不清。第三,必须声明权责划分:“该员工在其副业活动中所产生的一切法律后果、经济纠纷及债权债务,均由其个人独立承担,与我司无涉。”第四,为便于核实,应留下公司人力资源部或指定部门的联系方式。最后,也是证明生效的最终凭依,必须加盖公司公章,并注明开具日期。缺少公章的证明只是一纸空文,不具备任何法律效力。相较于由主业公司开具的“许可证明”,副业收入证明则通常由支付报酬的副业合作方出具。其格式与标准的收入证明类似,但需特别注意以下几点:需明确收入人身份信息,写明收入周期(如某年某月至某年某月),清晰列明总收入金额,并注明此收入为税前或税后。同时,出具方需加盖单位公章或财务专用章,并留下联系方式。需要提醒的是,副业收入同样属于个人所得,员工有义务自行申报并缴纳个人所得税,一份合规的收入证明是其履行纳税义务的重要依据。整个在职证明(包括上述各类)的开具流程,在公司内部也应形成标准化管理。通常流程是:员工因具体事由提出书面申请,详细说明所需证明的类型、用途及必要信息;经其直接上级及部门负责人初步审核,确认信息的真实性与开具的必要性;再提交至人力资源部,由HR复核信息,并根据公司政策及相关法律法规草拟证明文本;对于涉及重大权责的“副业许可证明”,可能还需法务部门或更高层级管理者审批;最终,由指定权限人员签字并加盖公章后交付员工。这一流程看似繁琐,实则是公司风险管理与内部控制的重要一环。在实践中,企业面临的挑战远不止于模板与流程。更深层次的挑战在于如何建立一套现代化的、人性化的副业管理制度。这要求企业更新观念,认识到合理的副业是员工个人价值实现的延伸,甚至能反哺主业,带来新的技能与视野。因此,企业应主动制定明确的副业管理政策,界定“红线”所在,如禁止利用公司资源、泄露商业秘密、从事竞争性业务等,并建立申报与审批机制。将员工副业从“地下”引向“地上”,从“对抗”走向“合作”,才能真正实现企业与员工的双赢。开具一份证明,看似是人力资源部门的日常事务,实则折射出企业管理水平、法律风险意识以及对新型劳动关系的态度。从区分工作证明与任职证明的细微差别,到精心设计一份无懈可击的副业许可证明,每一步都考验着从业者的专业与审慎。这不仅仅是完成一项任务,更是在构建一个更加透明、合规、充满信任的职场环境。当每一个证明都经得起推敲,每一份权责都清晰如画,个体的发展与企业的成长才能在法律的框架内,并行不悖,行稳致远。