兼职不想干了,辞职需要提前说吗,直接走行不行?

“我这份兼职不想干了,能直接走人吗?还是得提前说一声?”这个问题,像一根细小的刺,扎在无数兼职者的心头。它看似简单,背后却牵扯着法律契约、人情世故与个人职业素养的复杂博弈。直接走人,仿佛是一种无声的反抗,是对当前工作状态不满的终极宣泄。然而,这种“一走了之”的爽快,代价可能远超你的想象。我们不妨撕开情绪的表皮,深入肌理,探讨一下这个选择的背后,究竟隐藏着哪些得失。

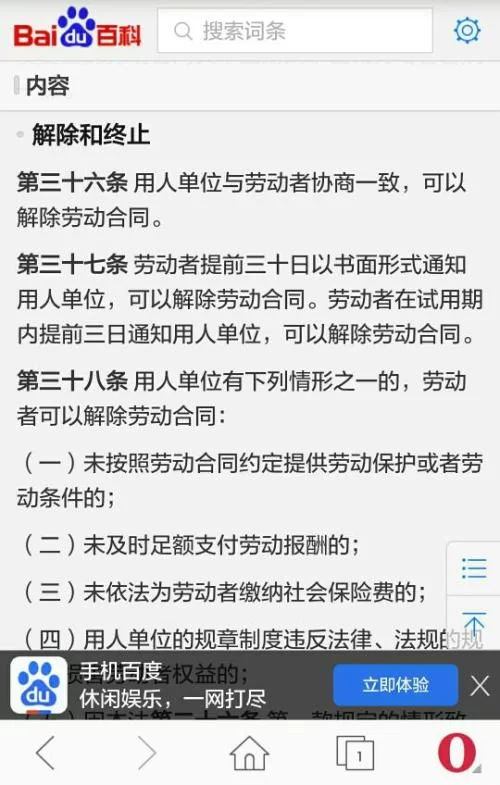

首先,我们必须正视一个核心问题:兼职直接走人有什么后果? 这绝非危言耸听,其影响会从物质层面延伸到无形资产。最直接的,无疑是经济上的损失——兼职不提前辞职工资结算问题会立刻浮出水面。根据《劳动合同法》,即便是在非全日制用工(即我们常说的兼职)中,用人单位也应在双方解除或终止合同时,一次性结清劳动者工资。但法律条文与现实操作之间,往往存在一道名为“手续”的鸿沟。你突然消失,对方完全可以以“工作未交接”、“给团队造成损失”或“找不到人核算工时”等理由,拖延甚至克扣你最后一段时间的薪水。为了几天或半个月的工资去劳动仲裁,耗时耗力,对兼职者而言往往得不偿失。这笔钱,你大概率是要不回来了,这便是你为“洒脱”付出的第一笔学费。

其次,是个人信誉的崩塌。职场圈子,远比我们想象的要小。你今天服务的这家咖啡店的店长,明天可能就是你心仪企业HR的大学同学。你敷衍对待的这个家教家庭,其父母或许就是你未来某个重要行业的引路人。每一次不告而别,都是在为自己的个人品牌抹黑。它传递出一个信号:这个人缺乏责任感、契约精神和基本的职业素养。这种负面标签一旦贴上,便会如影随形。当未来的雇主通过背景调查了解到你这段“黑历史”时,无论你多么优秀,这都可能成为一票否决的理由。职业生涯是一场漫长的马拉松,而不是百米冲刺,为了眼前一时的逃避,输掉整个赛程的口碑,实在不是明智之举。

再者,直接走人会带来心理上的隐性负担。短暂的解脱感过后,随之而来的可能是挥之不去的内疚与焦虑。你会下意识地避开那家店的街道,害怕偶遇曾经的同事,甚至在填写新的履历表时,对这段经历不知如何措辞。这种逃避行为模式一旦形成,便会渗透到你生活的其他方面。学会妥善处理结束,是一种重要的情绪能力。它意味着你能够成熟地面对冲突、承担责任,并以一种尊重他人的方式,为自己的人生画上句号,而不是仓皇地留下一个烂摊子。

那么,既然直接走人不可取,我们又该如何体面地完成一次兼职辞职呢?这需要策略,更需要真诚。兼职如何体面地辞职,是一门值得学习的微型艺术。第一步,是审视你的兼职合同或约定。无论是书面还是口头,当初是否约定了离职需要提前多久通知?通常情况下,兼职的提前通知期较为灵活,三天到一周是比较常见且礼貌的区间。遵守这个约定,是你展现职业素养的第一步。

接下来,是选择合适的沟通对象与方式。直接与你的直属上司或负责人沟通是最佳选择。切忌通过微信或短信简单一句“我不干了”,这显得非常草率和不尊重。找一个相对空闲的时间,当面进行一次简短的沟通。沟通的内容,应当简洁、积极且坚定。你可以这样说:“[X]经理/老板,您好。非常感谢这段时间您给我的机会和指导,我在这学到了很多。因为最近学业压力增大/个人时间安排上出现了变化(选择一个真实且客观的理由),我可能无法继续胜任这份工作了。我希望能在这周五(给出明确日期)结束我的工作,在这之前我会把手头的工作都交接好。真的非常感谢您的理解和支持。”这样一套话术,既表达了感谢,说明了原因,也给出了明确的离职时间线和负责任的交接承诺,几乎没有人会拒绝。

当然,凡事皆有例外。如果你遭遇的是拖欠工资、言语侮辱、工作环境极度恶劣等“黑心”兼职,那么“体面”的定义就需要重新权衡。在这种情况下,你的首要任务是保护自己。直接走人,可以被视为一种合理的自我保护。但即便如此,也建议你在离开后,通过短信或邮件等可以留存证据的方式,正式告知对方你已因特定原因(如拖欠工资)解除劳动关系,并要求对方结清工资。这不仅为可能的后续维权留下了证据,也从形式上完成了告知义务,让对方无从指责你“失联”。

离职,本质上是一次关系的重塑。它不是一扇猛然关上的门,而是一次平稳的转身。你在兼职中的每一次表现,无论是尽职尽责的工作,还是一次有条不紊的离职,都在塑造着“你”这个社会角色的形象。这个形象,决定了你能走多远,能接触到什么样的人和机会。因此,当你再次萌生“不想干了,直接走行不行”的念头时,不妨停下来,深呼吸,思考一下。这不仅仅是一个简单的兼职离职注意事项,它关乎你如何定义自己与世界互动的方式。选择用成熟和尊重来结束一段旅程,你会发现,前方的道路,因此变得更加开阔和明亮。你留下的,将不是一个狼狈的背影,而是一个值得信赖的专业姿态,这才是你未来职业生涯中最宝贵的无形资产。