兼职人员上下班出事企业要担责吗?免责条款怎么签?

当一名兼职员工在结束工作、返回住家的途中不幸遭遇交通事故,企业是否会因此卷入法律责任的漩涡?这是一个棘手且普遍困扰着企业主,尤其是中小型企业经营者的问题。许多管理者习惯性地寻求一纸“免责条款”作为保护伞,期望能将潜在的风险与赔偿彻底隔绝。然而,法律的逻辑远比合同的一行文字要复杂得多。要真正厘清权责边界,我们必须深入探究事故的性质、用工关系的本质以及法律框架下的刚性规定,而非简单地将希望寄托于一纸可能无效的协议。

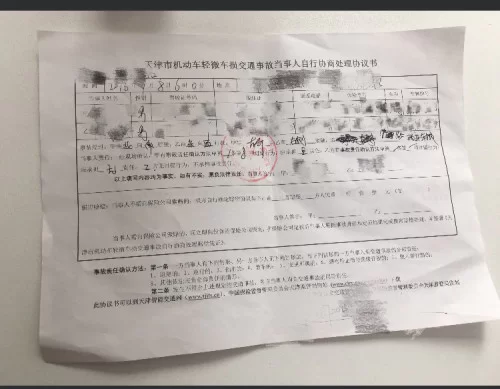

首先,问题的核心在于该事故是否能被认定为“工伤”。根据我国《工伤保险条例》的明确规定,职工在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,应当认定为工伤。这里的关键要素构成了一个极其严格的上下班途中事故认定标准:第一,必须是“上下班途中”,即从居住地到工作单位或反之的合理路线与合理时间;第二,必须是“交通事故”等特定类型的事故;第三,也是最关键的一点,员工在事故中“非本人主要责任”,通常需要交警部门出具的事故责任认定书来佐证。只有这三个条件同时满足,工伤认定才有可能成立。这意味着,如果兼职员工是因自身闯红灯导致车祸,或者是在绕道去逛街的路上发生意外,那么这起事件就很难被纳入工伤的范畴,企业自然也无需承担工伤保险责任。

然而,即便事故不符合工伤认定标准,企业是否就完全高枕无忧了呢?这便引出了更深层次的考量:非全日制用工法律风险。在法律实践中,“兼职”是一个模糊的俗称,其背后可能隐藏着两种截然不同的法律关系:“劳动关系”或“劳务关系”。如果兼职人员与企业之间建立的是标准的“非全日制劳动关系”(即通常意义上的劳动关系,只是工作时长不同),那么企业依法必须为其缴纳工伤保险。在这种情形下,一旦发生工伤,无论合同中有无约定,工伤保险基金都将承担主要赔付责任,企业仅需承担部分补充责任,风险相对可控。但现实中,大量兼职属于更为灵活的“劳务关系”。在劳务关系下,双方受《民法典》调整,企业没有强制缴纳社保的义务。此时,若员工在工作中或因工作相关原因受到伤害,企业需根据其过错程度承担侵权损害赔偿责任。虽然上下班途中的事故通常不被视为“因工作原因”,但如果企业存在管理疏忽,例如安排加班至深夜导致员工疲劳驾驶,风险的天平就可能发生倾斜。

正因如此,许多企业将目光投向了“免责条款”,试图在劳务协议中写明“上下班途中发生任何意外,均与本公司无关”。那么,兼职合同免责条款有效性究竟如何?答案可能令人失望:此类条款的效力非常有限,甚至可能被认定为无效。根据《民法典》规定,合同中造成对方人身损害的免责条款无效。这意味着,企业不能通过协议预先免除自己对员工人身安全的法定保障义务。即便在劳务关系中,企业也负有提供安全工作环境、进行必要安全提示等基本义务。一份旨在“推卸一切责任”的霸王条款,在司法实践中不仅难以得到支持,反而可能给法官留下企业试图规避法定责任的负面印象,对案件处理产生不利影响。因此,免责条款更像是一种心理安慰,而非坚实的法律防火墙。

面对如此复杂的法律环境,企业不应再寄望于规避和免责,而应采取更为积极、专业的风险管理策略。其中,最直接有效的工具便是兼职人员意外保险购买。为兼职人员单独购买一份意外伤害保险或雇主责任险,是成本极低但效用极高的风险转移手段。意外险可以为员工提供意外身故、伤残及医疗费用的保障,一旦发生不幸,保险公司将直接赔付,这既能有效安抚员工及其家属,也能极大减轻企业的经济压力和法律纠纷风险。雇主责任险则更侧重于保护企业自身,当企业依法需要承担责任时,由保险公司进行赔偿。这两种保险方式共同构建了一道财务安全网,体现了企业的人文关怀与管理智慧,远比一纸空泛的免责条款来得实在。

除此之外,企业还应在用工管理上做到精细化和规范化。首先,明确界定用工性质,签署合法的《劳务协议》而非《劳动合同》,在协议中清晰约定工作内容、时间、地点、报酬标准以及双方的权利义务,避免因约定不明而被误判为事实劳动关系。其次,对兼职人员进行必要的安全教育和风险提示,特别是在工作时间较晚或天气恶劣等情况下,主动提醒员工注意交通安全。最后,建立完善的应急预案,一旦发生意外,企业能够第一时间介入,协助员工就医、报警,并积极与家属沟通,展现负责任的态度,这本身就是化解矛盾、降低法律风险的最佳途径。

构建权责清晰、风险可控的用工生态,是现代企业管理的必修课。对于兼职人员上下班途中的潜在风险,与其在事后纠结于免责条款的效力,不如在事前通过清晰的合同界定、周到的风险提示和充足的保险保障,将不确定性降至最低。真正的商业智慧,不在于寻找免责的漏洞,而在于预见风险、管理风险,并在此基础上与员工建立一种互信、共赢的合作关系,这才是企业行稳致远的坚实基石。