兼职会计个税避税,按劳务报酬还是工资薪金更划算?

作为一名兼职会计,你一定在某个时刻面临过一个关键的抉择:这笔收入,该以“工资薪金”还是“劳务报酬”的名义申报个税?这绝非简单的表格勾选,其背后牵动着截然不同的计税逻辑,直接决定了你最终到手的真金白银。选择不当,不仅可能多缴不必要的税款,甚至可能埋下税务风险的隐患。要做出明智的判断,我们必须穿透表象,深入理解这两种所得形式的本质差异及其在税务实践中的具体影响。

从法律关系的根源上讲,劳务报酬和工资薪金区别的核心在于是否存在雇佣关系。工资薪金,意味着你与用人单位之间建立了《劳动合同》关系,你作为员工,接受单位的管理和支配,从事的是单位内部岗位职责的延续。在这种关系下,单位需要为你承担社会保险(五险一金)等法定福利,你获得的报酬被视为劳动对价,适用的是工资薪金所得税率表。而劳务报酬,则基于《民法典》中的服务合同关系。你作为独立的个人或服务提供者,为单位提供的是一次性的、独立的会计服务,比如代理记账、税务咨询、财务报表审核等。你不受单位日常规章制度的约束,工作时间和地点相对自由,双方的地位是平等的。这种非雇佣关系的本质,决定了其税务处理的独立性。

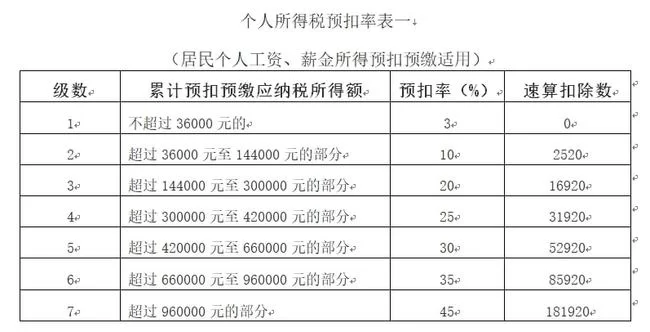

理解了本质区别,我们再来算一笔最实际的账:哪种方式更省钱?这就要深入探讨劳务报酬个税计算方法与工资薪金的异同。假设你每月从A公司获得8000元的兼职收入。如果按“工资薪金”处理,扣除5000元的免征额,应纳税所得额为3000元,适用3%的税率,每月需缴纳个税90元,全年1080元。而如果按“劳务报酬”处理,情况则复杂得多。劳务报酬在预扣预缴时,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用。那么8000元收入减除20%后,应纳税所得额为6400元。根据预扣率表(不超过20000元部分,税率20%,速算扣除数为0),预扣个税为6400 × 20% = 1280元。单从这个月度预缴的数字看,1280元远高于90元,似乎工资薪金划算得多。然而,这里有一个关键点:劳务报酬在年度汇算清缴时,会与你的工资薪金、稿酬、特许权使用费合并,按照综合所得税率表(3%至45%)计算总税额,多退少补。假设你没有其他收入,这8000元劳务报酬全年汇算后,总收入96000元,总扣除60000元(免征额),应纳税所得额36000元,适用10%税率,速算扣除数2520,全年应纳税36000×10%-2520=1080元。这与按工资薪金计算的结果完全相同!那么,差异究竟在哪里?差异在于资金的时间价值和预缴税款的压力。劳务报酬的预扣率更高,会占用你更多的流动资金。此外,如果你有本职工作,工资薪金已经将税率推入较高档位,那么这笔兼职的劳务报酬并入后,可能会让你适用更高的边际税率,税负会显著增加。

因此,对于个人兼职收入如何缴税这个问题,不存在一个放之四海而皆准的“最优解”。决策必须基于你的个人实际情况。对于没有本职工作、全年收入不高、主要依靠兼职为生的会计人员而言,选择工资薪金形式,可以享受较低的单月预扣率,资金压力小,且单位缴纳社保是一份隐形的福利保障。而对于已有本职工作、年收入较高的在职会计人员,兼职收入若按工资薪金处理,虽然单月预扣少,但年度汇算时合并计算,同样会面临高税率。此时,若能以劳务报酬处理,虽然预扣高,但可以在年度汇算时统一平衡,并无实质差异。然而,真正的筹划空间在于跳出这两种传统框架,探索更符合灵活用工税务合规精神的模式。

随着新经济形态的兴起,针对高收入、高技能的兼职专业人士,出现了更为合规且高效的税务路径。例如,注册成为个体工商户或个人独资企业。这种方式下,你不再是提供“劳务”,而是以一个市场主体的名义提供“经营服务”。你的收入性质就从“个人劳务报酬”转变为“个体工商户生产经营所得”。在税收洼地或特定园区,这类主体可以申请“核定征收”,即税务机关根据行业情况直接核定一个较低的应税所得率,无需提供大量成本票据。比如,核定应税所得率为10%,你年收入10万元,应纳税所得额仅为1万元,再对照经营所得税率表计算,税负可以大幅降低至5%以下。这便是当前兼职会计个税筹划领域一个极具价值且合规的进阶策略。它不仅解决了劳务报酬并入综合所得导致的税率攀升问题,还从顶层设计上优化了税务结构。

当然,任何税务筹划都必须坚守合规的底线。选择何种身份、何种计税方式,必须与业务实质完全匹配。不能为了节税而虚构交易、伪造合同。税务机关在稽查时,核心原则就是“实质重于形式”。如果你的工作模式完全符合员工特征,却强行签订劳务合同,一旦被查实,面临补税、罚款和滞纳金的风险。同样,若业务量小、收入不稳定,盲目注册个体户,不仅增加维护成本,也可能引起税务机关的关注。最智慧的筹划,是在深刻理解税法精神的基础上,对自己的职业路径进行清晰规划,让业务模式、法律形式与税务安排三者高度统一,实现商业价值与税务成本的完美平衡。这不仅是财务技巧,更是一种关乎长远发展的商业智慧。