兼职充场骗局是真的吗?听课充场套路要小心别上当?

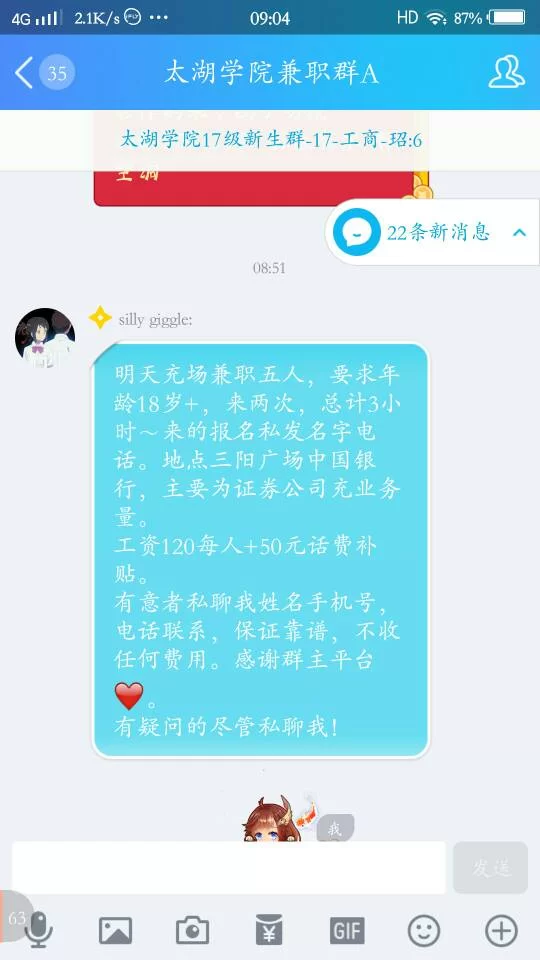

“日结200元,只需坐两小时,动动手指就行。”这类看似轻松诱人的兼职充场广告,在各大社交平台和招聘网站上屡见不鲜,精准地抓住了学生、宝妈以及时间自由的上班族的心理。但一个根本性的问题摆在面前:兼职充场骗局是真的吗?答案是肯定的,而且其套路远比想象中更为复杂和隐蔽。它并非简单的“占座”,而是一场精心设计、层层递进的“心理围猎”,目的往往是让你在不知不觉中付出远超时间成本的代价。

要理解这场骗局的本质,首先要明白其诱饵的构造。这类广告通常具备几个核心特征:极低的门槛、高额的即时回报和模糊的工作描述。“充场”、“气氛组”、“托儿”等词汇被刻意包装,让人误以为只是去某个讲座、发布会或者商超活动现场凑个人数,营造热闹氛围。日结的承诺更是打消了求职者的顾虑,仿佛这是一场毫无风险的交易。然而,正是这种“天上掉馅饼”的感觉,为后续的套路埋下了最关键的伏笔。骗子利用的正是人们想赚快钱、又不想付出太多劳动的普遍心态,将你一步步引入预设的陷阱。

当你真的按照指示到达指定地点,骗局便正式进入第二阶段:场景转换与信息不对称。你很可能被带到一个封闭的会议室,而非开放的公共场合。紧接着,所谓的“充场”任务会迅速演变为一场强制性的“听课”或“项目介绍会”。主讲人极富煽动力,内容通常围绕着新兴行业、财富机遇、健康养生或职业技能培训等热门话题。此时,你已经被剥夺了“自由离场”的选项,组织者会以“未完成规定时长不得结算工资”为由,将你牢牢困在座位上。这正是温水煮青蛙的策略,先用小利诱惑,再逐步加码,让你因为沉没成本(已经投入的时间)而难以抽身。

听课环节是整个骗局的核心,其目的在于对你进行价值洗脑与心理压迫。主讲人会通过精心设计的话术,夸大某个产品或项目的价值,同时营造出一种“机不可失,时不再来”的稀缺感和紧迫感。他们会利用“成功案例”进行价值锚定,让你相信这是一个千载难逢的财富密码。更恶劣的套路在于,他们会在讲座中途或结束后,推出所谓的“体验价”、“会员资格”或“原始股投资”,价格从几百到上万不等。此时的气氛已经被烘托到极致,身边可能有多个“托儿”抢着下单,给你带来巨大的同辈压力。在这种群体氛围的裹挟下,很多人的理智防线会瞬间崩溃,做出非理性的消费决策。这已经不再是兼职,而是一场彻头彻尾的营销绑架。

然而,骗局的危害远不止骗取几百几千元的“产品费”。真正的隐藏风险在于对你个人信息的窃取与滥用。在参与这类“充场”活动前,骗子通常会以“登记工资”为由,要求你提供身份证号、银行卡号、手机号,甚至要求你手持身份证拍照。在某些高级骗局中,他们会以“办理入职”或“激活福利”为借口,引导你下载不明APP,并进行实名认证、人脸识别,甚至让你提供银行卡密码或验证码。一旦这些敏感信息落入不法分子手中,后果不堪设想。你的身份可能被用于注册空壳公司、申请网络贷款,你的银行账户可能成为洗钱通道,而你本人,则可能在不知情的情况下,从受害者变成了诈骗链条上的“工具人”,承担难以预估的法律和财务风险。

那么,如何辨别充场兼职骗局,保护好自己?首先,要对任何“低门槛、高回报”的兼职信息保持高度警惕。天下没有免费的午餐,任何承诺远超市场平均水平的报酬,背后往往都藏着代价。其次,务必核实招聘方的真实信息。正规企业的兼职招聘会明确注明公司全称、联系方式和办公地址,你可以通过天眼查、企查查等工具进行验证。对于那些只留微信号、使用个人手机号联系,或者地点不断变换的“游击队”招聘,要直接拒绝。再次,坚守“三不”原则:不预先支付任何费用(如押金、培训费、服装费),不轻易透露个人敏感信息(尤其是密码、验证码),不被现场氛围冲昏头脑。任何要求现场消费、投资或贷款的兼职,都是骗局无疑。真正的“充场”或“气氛组”工作,通常发生在公开透明的场合,如电视节目录制、体育赛事等,并且工作内容清晰,绝不会有强制消费环节。

这场名为“兼职”的游戏,从一开始就写满了不公。骗子利用的是人性的贪婪与脆弱,编织出一个看似美好的幻象。当你沉浸在“日结两百”的喜悦中时,殊不知自己已经成为待宰的羔羊。真正的安全,并非来源于侥幸,而是源于清醒的认知和坚定的拒绝。面对那些花言巧语的邀请,最好的回应就是转身离开,因为你所要守护的,远比那区区几百元的报酬重要得多。你的时间、你的金钱、你的信用,乃至你的清白,都不应该成为骗子餐桌上的一道菜。