兼职入职要交押金?合法吗?收款员、大学生注意!

在探讨“兼职入职要交押金”这一问题时,我们必须首先给出一个明确且不容置疑的答案:任何形式的兼职入职押金,都是不合法的。 这并非模棱两可的商业惯例,而是国家法律明令禁止的行为。无论是以服装费、工牌费、培训费,还是以“防止设备损坏”、“保证不泄密”等任何名义巧立名目收取的费用,其本质都触碰了劳动法规的红线。对于社会经验相对不足、求职心切的大学生群体,以及看似门槛不高、实则陷阱多多的收款员等岗位,这种非法收费行为更是如同病毒般蔓延,亟待我们以清醒的认知和有力的手段进行识别与抵制。

法律的天平,从一开始就明确地向劳动者倾斜。我国《中华人民共和国劳动合同法》第九条明确规定:“用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”这里的“劳动者”,不仅包括签订了正式劳动合同的全职员工,同样涵盖了建立劳务关系的兼职人员。法律条文中的“其他名义”是一个兜底性条款,其立法本意就是为了防止用人单位通过变换花样来规避法律监管。因此,当面试官告诉你“这只是个形式,干满一个月就退”或者“这是公司统一规定,所有人都交了”时,你必须清醒地认识到,这番说辞的背后,是对法律的公然漠视,是对你权益的潜在侵害。一个正规、有信誉的企业,绝不会将经营风险或管理成本,以违法的方式转嫁给初来乍到的求职者。

那么,为何这种显而易见的违法骗局依然屡禁不止,甚至让许多高学历的大学生也深陷其中?这背后隐藏着精准的心理操控和精心设计的陷阱布局。骗子们往往利用大学生急于经济独立、积累社会经验的心理,抛出“工作轻松、时间自由、日结高薪”的诱饵。对于收款员这类岗位,他们更是会编造一套看似“合情合理”的说辞,例如“收款系统需要押金保证”、“工作服是定制的,防止带走”、“POS机很贵,需要抵押”。这些话术巧妙地利用了人们对于“责任”和“规定”的常规认知,降低了求职者的警惕心。一旦你表现出犹豫,对方便会立即采用“名额有限”、“很多人排队等着做”等话术制造紧迫感,迫使你在没有充分思考的情况下做出错误决定。更值得警惕的是,这些骗局的收费金额通常不大,从一两百到五六百不等,这个数额足以让许多人觉得“就算被骗了也认了”,从而放弃了维权的念头,这恰恰助长了骗子的嚣张气焰。

要有效规避这类“兼职收费陷阱”,我们需要建立一套系统的识别与防御机制。首先,审查招聘渠道是第一道关卡。 正规的兼职信息大多来源于学校的就业指导中心、信誉卓著的大型招聘网站,或是企业官方的招聘页面。对于那些来自社交媒体群聊、论坛帖子、街头小广告的招聘信息,必须打起十二分的精神。其次,面试过程是识破骗局的关键环节。 任何在正式上岗前,甚至在面试阶段就要求缴纳费用的行为,都是危险信号。正规企业的流程是面试、录用、签订协议(或合同)、然后上岗培训,费用结算(如有)也应在首月工资中依法代扣,而非提前收取。再者,警惕过于完美的“画饼”。 工作内容简单得令人难以置信,而薪酬回报却高得异乎寻常,这种严重违背市场规律的“好事”,背后往往是精心包装的陷阱。最后,主动核实企业信息。 在面试前,可以通过“国家企业信用信息公示系统”查询该公司的注册信息、经营范围以及是否存在经营异常或行政处罚记录。一个连合法身份都模糊不清的“公司”,你如何能相信它能兑现薪酬承诺?

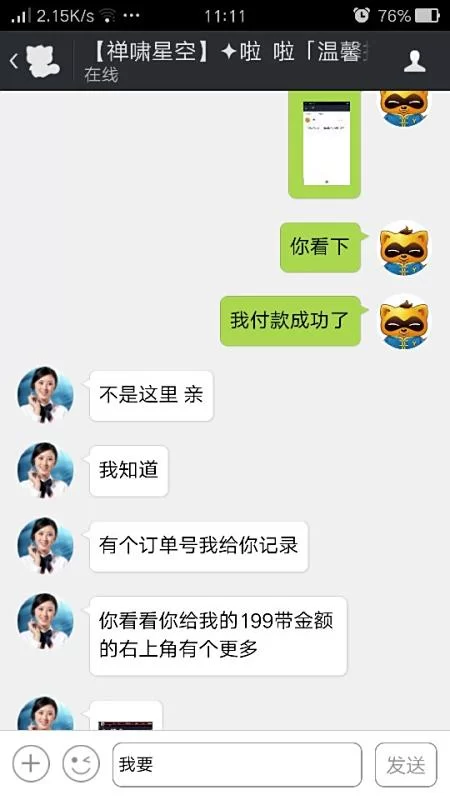

倘若不幸已经陷入骗局,缴纳了押金,也绝非束手无策。冷静和果断是维权的首要前提。第一步,立即停止与对方的一切纠缠,并开始全面收集证据。 这包括但不限于:招聘信息截图、与招聘者的完整聊天记录(特别是涉及收费承诺的部分)、转账记录或支付凭证、对方的联系方式、公司名称(如果有的话)等。这些证据是你后续维权行动的基石。第二步,选择正确的维权路径。 你可以向用人单位所在地的“劳动监察大队”进行投诉举报,这是处理劳动纠纷最直接的政府部门。同时,如果对方涉嫌以招聘为名进行诈骗,可以向公安机关报案。对于通过网络平台发布虚假信息的行为,也可以向平台方进行举报。第三步,寻求社会支持。 可以向学校的辅导员、学生处或法律援助中心求助,他们通常能提供专业的指导和帮助。在确保自身安全的前提下,也可以在社交媒体上曝光骗子的行径,提醒其他求职者,但这需要把握好分寸,避免引发不必要的法律风险。

求职之路,是你用才华与汗水铺就的,而不是用押金与风险垫底的。每一次对不合理费用的拒绝,都是对自身劳动价值的一次庄严宣告。作为即将或已经踏入社会的大学生,以及每一位渴望通过兼职增加收入的劳动者,我们必须将“不交押金”这根弦绷紧,内化为一种职业素养。这不仅是保护个人财产安全的需要,更是维护一个公平、健康、法治的就业环境的责任。当足够多的人都敢于对“入职交押金”说“不”时,那些寄生在就业市场中的灰色产业链才会失去生存的土壤。你的每一次清醒判断和勇敢维权,都在为自己,也为后来者,清扫着前进道路上的荆棘。