兼职公众号关注有用吗?日结兼职信息靠谱不靠谱?

在信息爆炸的时代,一个“兼职”公众号的推送,仿佛是通往财务自由的快捷键,尤其当“日结”二字赫然在目时,对许多急需用钱或希望灵活支配时间的人来说,其诱惑力不言而喻。然而,这扇便利之门的背后,究竟是机遇的宝库,还是精心布置的陷阱?要回答这个问题,我们不能简单地用“有用”或“没用”来概括,而必须深入其肌理,探究其运作逻辑、价值所在以及潜藏的风险。兼职公众号本身只是一个信息聚合平台,其价值与风险完全取决于信息的源头与发布者的意图。理解这一点,是我们进行一切判断的基石。

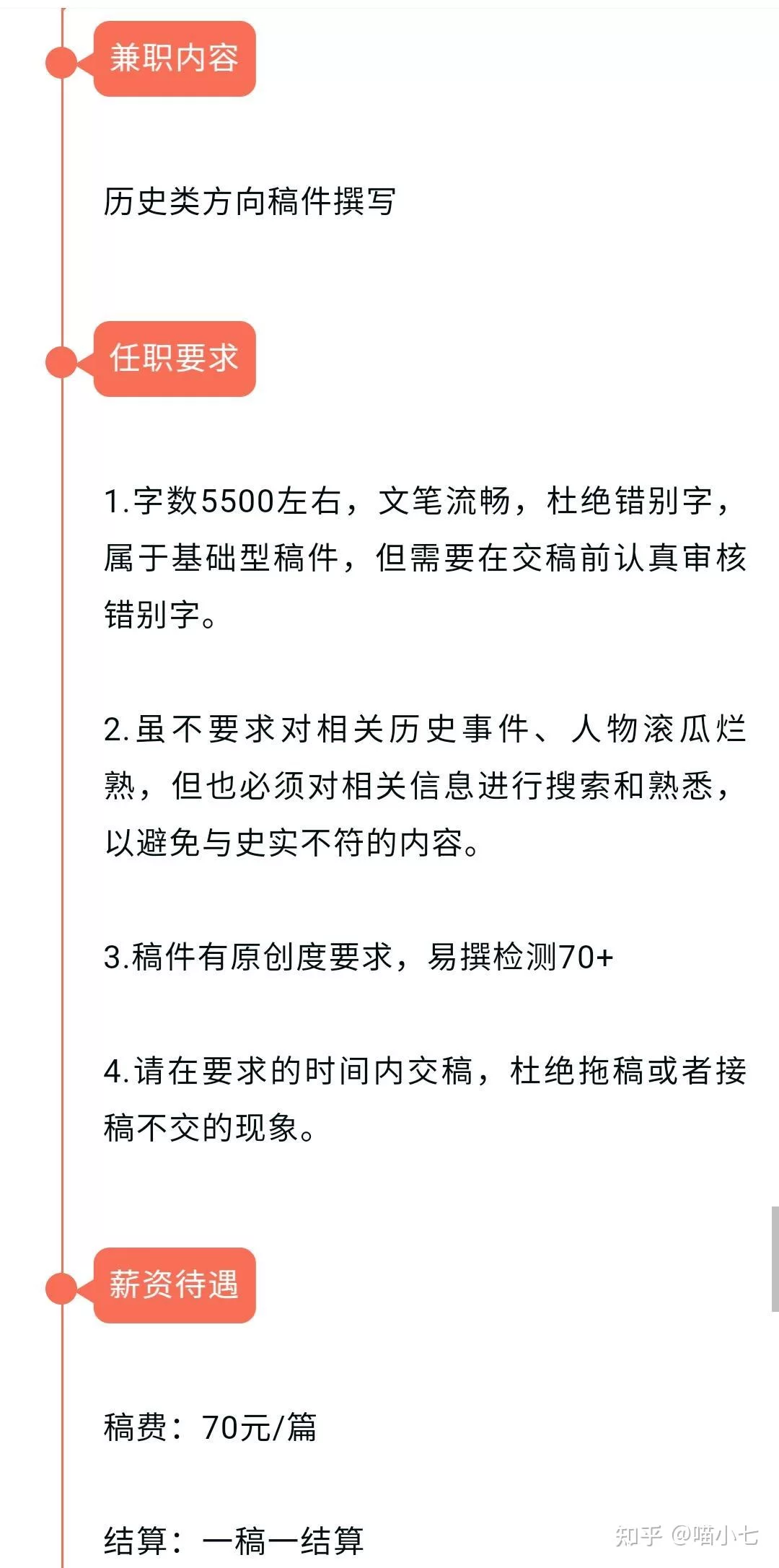

从价值层面看,优质的兼职公众号确实扮演了“信息中介”的角色。它们将分散在各处的临时性、短期性用工需求,如展会协助、市场推广、传单派发、临时客服等,进行整合与发布,极大地节省了求职者自行搜寻的时间与精力。对于学生群体或时间零碎的在职人员而言,这种“一站式”的信息获取方式无疑是高效的。一些运营规范、口碑良好的公众号,甚至会对接相对正规的企业或人力资源公司,对发布的职位进行初步筛选,这在一定程度上过滤了最劣质的信息。然而,这种“价值”是脆弱且不稳定的,它建立在公众号运营者自律与负责的基础之上。一旦运营者为了流量或利益而放松审核标准,甚至与不法分子勾结,这个信息池便会迅速被污染。

真正的风险,恰恰潜藏在那些看似诱人的“日结兼职信息”之中。骗局的设计往往精准地抓住了人性的弱点:贪图高薪、渴望轻松、急于求成。最常见的套路莫过于“付费入职”,无论是以“服装费”、“押金”、“培训费”还是“建档费”的名义,任何在入职前就要求求职者掏钱的行为,都几乎可以断定为诈骗。其逻辑很简单:骗子通过发布一个门槛极低、薪酬极高的虚假职位(如“打字员日结300元”、“线上点赞员一单10元”),吸引大量受害者上钩,然后以各种名目收取费用,一旦得手便立刻消失。另一种更为隐蔽的骗局是“刷单返利”,初期通过小额返利建立信任,诱导受害者投入更大本金,最终卷款跑路。这类骗局利用了人们“试一试也无妨”的侥幸心理,危害性极大。此外,还有以兼职为名,实则套取个人敏感信息(身份证、银行卡、手机号等)用于非法用途的“信息收割”行为,其后果同样不堪设想。

那么,面对纷繁复杂的兼职信息,我们该如何炼就一双火眼金睛,有效辨别真伪,避开陷阱?一套行之有效的网络兼职避坑指南显得尤为重要。首先,坚守“零成本”原则。任何正规的用人单位招聘,都不会向求职者收取任何形式的费用。这是辨别信息真伪的第一道,也是最坚固的一道防线。其次,进行“逻辑性”审视。冷静评估工作内容与薪酬的匹配度。一个不需要任何技能、时间自由、工作轻松的岗位,却提供远超市场平均水平的日薪,这本身就违背了基本的价值规律,背后必有猫腻。天上不会掉馅饼,只会掉陷阱。再者,执行“背景调查”。对于通过公众号发布的职位,尝试通过企业信用信息公示系统、天眼查等工具,核查招聘公司的真实性。一个连工商信息都查询不到或存在异常的公司,其招聘信息可信度极低。最后,重视“沟通细节”。注意观察招聘方的沟通方式与专业程度。使用过于口语化、表情包泛滥、语焉不详或催促性极强的沟通话术,往往是不专业的表现。正规的招聘流程通常会包含清晰的岗位职责、工作地点、薪酬结算方式等关键信息。

超越对公众号本身的依赖,构建一个多元化的求职渠道,才是更为根本的解决之道。将兼职公众号作为信息来源的补充,而非唯一。可以更多地关注学校就业指导中心、大型正规招聘网站的兼职板块、本地生活服务类APP的招聘频道,甚至是熟人推荐。这些渠道的信息经过的审核环节相对更多,可信度也更高。同时,提升自身的核心竞争力,掌握一两项实用技能,如设计、写作、编程、外语等,会让你在兼职市场中拥有更多选择权和议价权,从而能主动避开那些低门槛、高风险的“垃圾信息”。当你的能力足够匹配那些薪酬合理、工作正规的优质兼职时,那些充满诱惑的骗局自然就对你失去了吸引力。

归根结底,兼职公众号与日结兼职信息,是工具,而非目的。它们是互联网时代信息流动的产物,本身并无好坏之分。决定其“有用”与否的关键,在于使用它的人是否具备了足够的辨别能力与风险意识。我们不应因噎废食,完全拒绝这些新兴的信息渠道,但更不能毫无防备地投身其中。在每一次点击“关注”和“投递简历”之前,多一份审慎,多一次核查,多一些常识判断。这个过程,不仅是在寻找一份工作,更是在锻炼一种在社会中立足的生存智慧。你的辨别力,才是伴随你职业生涯最值钱的“日结”技能。