兼职公务员工资标准到底是多少?处级干部工资咋算?

谈及公务员的薪酬,社会上总弥漫着一层既羡慕又模糊的迷雾。尤其是“兼职公务员”这个说法,其实本身就是一个误解。在现行体制下,公务员身份具有唯一性和排他性,严禁违规兼职取酬,因此并不存在一个独立的“兼职公务员工资标准”。大家真正关心的,是体制内那份看似稳定、实则复杂的薪酬体系,特别是作为中坚力量的处级干部,他们的收入究竟是如何构成的?这背后并非一个简单的数字,而是一套精密、动态且与国情紧密相连的计算法则。

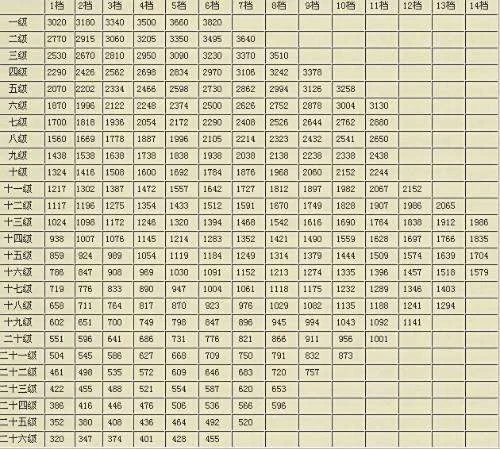

要理解处级干部的工资,首先必须摒弃“一口价”的思维定式。中国公务员的薪酬体系,本质上是一个“结构化”的产物,它由四大核心板块构成:基本工资、津贴、补贴和奖金。基本工资是基石,它由职务工资和级别工资两部分决定。一个“处级干部”,这个“处级”指的是他的职务,决定了职务工资的档次。而他的级别,则与其工龄、任职年限、考核结果等因素挂钩,决定了级别工资的高低。这就形成了一个有趣的坐标:同样是处长,一个刚提拔的年轻处长和一个即将退休的资深处长,即便职务相同,因级别不同,基本工资也会有明显差距。这套设计旨在体现年功序列和资历的价值,是对公务员长期奉献的一种制度性认可。

然而,基本工资往往只占公务员总收入的一部分,有时甚至不是最主要的部分。真正拉开收入差距、体现地区与岗位差异的,是津贴和补贴。这也是“处级干部津补贴有哪些”这个问题的核心答案所在。工作性津贴、生活性补贴是两大块,前者与岗位职责的繁重程度相关,后者则与当地的生活成本、物价水平挂钩。这就解释了为什么一个在国家部委任处长的干部,和一个在西部县城任县长的干部(同为处级),其到手收入可能存在天壤之别。北京、上海等一线城市,因其财政实力和高生活成本,其地区性附加津贴远高于中西部地区。此外,还有特殊岗位津贴,如警衔津贴、审计津贴等,针对特定工作环境和风险进行补偿。因此,要精确计算一个处级干部的工资,必须先明确他所在的地区、部门和具体岗位,这三个变量缺一不可。

除了上述相对固定的部分,奖金则更具弹性,主要体现为年度考核奖,俗称“第13个月工资”。这笔奖金的发放额度与个人年度考核结果(优秀、称职等)以及所在单位的财政状况直接相关。在经济发达、财政充裕的地区,年度考核奖可能高达数月甚至更多的基本工资总和,成为收入的重要补充。而在一些财政相对紧张的地区,这笔奖金则可能寥寥无几,甚至难以保障。这种差异,真实地反映了“基层公务员待遇真实情况”的复杂性和多面性。它也提醒我们,看待公务员收入,不能只看“阳光工资”的账面数字,更要看到其背后地方经济发展的晴雨表作用。

从更宏观的视角看,公务员薪酬体系的设计与改革,始终在寻求一种动态平衡。一方面,它需要确保公务员队伍的稳定性和吸引力,吸引并留住优秀人才服务社会;另一方面,它又必须与社会平均收入水平保持合理关系,避免引发公众不满。近年来,公务员工资改革趋势清晰地指向“阳光化、规范化、科学化”。过去那些隐性的、不规范的福利待遇被大幅清理整顿,取而代之的是更加透明、统一的结构工资。同时,建立正常的工资增长机制,使公务员收入能够随着经济发展、物价变动和公务员个人资历的增长而合理调整。养老金“并轨”改革,更是将公务员纳入社会化养老体系,打破了“铁饭碗”的终极保障,使其职业风险与社会其他职业趋于一致。

因此,当我们再次审视“处级干部工资咋算”这个问题时,答案已经超越了简单的数字加减。它是一张复杂的图谱,横轴是职务与级别,纵轴是地区与行业,图谱上的每一个点,都由基本工资、津补贴和奖金等多个维度共同描绘而成。这个数字的高低,不仅关乎个人福祉,更折射出国家区域发展的不平衡、公共财政的承受能力以及社会治理的价值取向。理解了这一点,我们便能更理性、更深刻地看待公务员这个职业的薪酬逻辑,它既非传说中的“高薪厚禄”,也非想象中的“清贫如洗”,而是一套在公平与效率、稳定与激励之间不断探索、持续优化的制度安排。这套制度本身,就是中国治理现代化进程中的一个生动缩影。