朋友圈内容刷爆了引发大家疯狂点赞热潮,这背后并非简单的“随手一赞”,而是一套由情感共鸣、社交逻辑、群体心理与平台机制共同编织的复杂网络。当一条内容突破圈层、成为“爆款”,点赞数会像滚雪球般激增,这种集体点赞行为看似偶然,实则藏着数字时代人类社交需求的深层投射。

情感共鸣:爆款内容的“情绪共振”效应

点赞热潮的第一重驱动力,源于内容与大众情感的精准共振。朋友圈作为“熟人社交场”,内容往往更贴近生活真实——无论是深夜加班的emo文案、孩子成长的温馨瞬间,还是社会热点事件的犀利评论,当某条内容恰好击中多数人的共同情绪(如疲惫、感动、愤怒或共鸣),便会引发“被看见”的集体渴望。例如,一条“打工人年度总结”的图文,若戳中了职场人对加班、KPI、内卷的集体焦虑,点赞便不再是简单的“已读”,而是“我懂你”的情感确认。这种共鸣具有传染性:当你看到朋友点赞,会下意识思考“这内容是否也代表我的感受”,进而加入点赞行列,形成“情绪共振的显性表达”。情感共鸣是点赞热潮的“点火器”,它将个体情绪转化为群体行为,让点赞成为“我们”而非“我”的社交动作。

社交货币:点赞背后的“价值交换”逻辑

在社交网络中,点赞早已超越“互动工具”,升级为“社交货币”——一种用于衡量社交价值、维系社交关系的硬通货。当一条朋友圈内容刷爆,点赞数成为最直观的“社交热度指标”,而参与点赞则是个体获取这种货币的方式:点赞热门内容,相当于向朋友圈宣告“我与热点同频”,提升自身在社交网络中的“存在感”;给朋友点赞,则是用低成本投入维系关系,传递“我关注你”的社交信号。更关键的是,点赞具有“互惠性”:你点赞我的内容,我大概率会回赞,这种“礼尚往来”构建了社交关系的平衡。社交货币的流通逻辑,让点赞从“被动行为”变成“主动投资”——个体通过点赞积累社交资本,在朋友圈这个“微型社会”中换取认同感与归属感。

群体心理:从众效应与社会认同的双重驱动

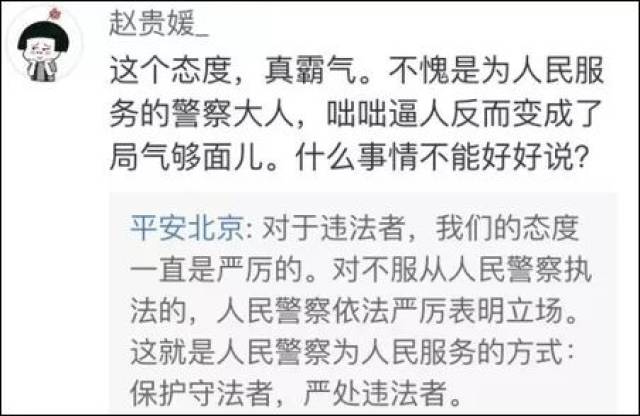

点赞热潮本质上是群体心理的集中体现,其中“从众效应”与“社会认同”扮演了核心角色。从众效应源于个体对群体压力的服从:当一条内容的点赞数突破某个“阈值”(如100+、1000+),人们会下意识认为“这条内容很重要”,即使没仔细阅读也会点赞,避免成为“圈子里的异类”。社会认同理论则指出,个体会通过“与多数人一致”来确认自我价值——当朋友、同事甚至偶像都在点赞,加入点赞行列能让人产生“我也是这个群体一份子”的安全感。例如,某明星官宣恋情的内容刷爆朋友圈,粉丝点赞是“身份认同”,路人点赞则是“融入大众话题”的社交策略。群体心理为点赞热潮提供了“行为模板”,让点赞从个人选择变成集体无意识的“社交仪式”。

算法助推:平台机制如何“放大”点赞狂欢

朋友圈内容刷爆的背后,离不开算法机制的“推波助澜”。社交平台的算法本质是“流量分发器”,它会优先推送高互动(点赞、评论、转发)的内容,形成“互动越多→曝光越多→更多互动”的正反馈循环。当一条内容获得初始点赞(如来自好友或关键节点用户),算法会判定其“优质”,进而推送给更多用户,引发“点赞雪崩”。同时,平台的“公开互动”设计(如好友可见的点赞列表)进一步刺激了攀比心理:看到朋友点赞,会想“为什么我没点”,甚至担心“不点赞会不会显得不合群”。算法机制不仅加速了内容刷爆,更将点赞行为“数据化”“可视化”,让点赞热潮从线下社交的“人情往来”变成线上平台的“流量游戏”。

身份认同:点赞如何成为“自我标签”

在数字时代,点赞是个体表达身份认同的“隐形标签”。当朋友圈内容刷爆,人们往往会选择与自己价值观、生活方式匹配的内容点赞——有人热衷点赞旅行vlog,传递“热爱生活”的人设;有人专注转发行业干货,塑造“专业精英”的形象;有人只点赞公益内容,彰显“社会责任感”。这种“选择性点赞”,本质是通过内容标签来定义“我是谁”,并吸引同频者关注。例如,一条“低碳生活”的科普内容刷爆,点赞者不仅是认同理念,更是在向朋友圈宣告“我是环保主义者”。点赞热潮的背后,是个体对“自我展示”的渴望——每一次点赞,都是一次“我是谁”的公开声明。

结语:点赞热潮,数字时代的社交镜像

朋友圈内容刷爆引发的点赞热潮,看似是简单的社交互动,实则是情感共鸣、社交货币、群体心理、算法逻辑与身份认同共同作用的结果。它折射出数字时代人类对“连接”的永恒需求:我们渴望被理解(情感共鸣),需要被认可(社交货币),害怕被孤立(群体心理),也希望通过虚拟标签确认自我(身份认同)。对于平台而言,理解点赞热潮的底层逻辑,能更好地优化社交体验;对于个体而言,意识到点赞背后的社交机制,或许能让每一次“点赞”更回归情感的本质——不是流量的附庸,而是心意的真诚表达。毕竟,朋友圈的终极意义,从来不是“谁点赞最多”,而是“谁真正走进了你的生活”。