在当今数字化浪潮席卷全球的背景下,社交媒体已成为人们交流与表达的核心场域。然而,一种曾被视为“捷径”的行为——刷赞,如今却遭遇了平台的全面禁止。为什么现在刷赞被禁止了刷赞不能的原因是什么?这一转变并非偶然,而是源于平台生态的深度进化与行业规范的严苛升级。刷赞,即通过人工或技术手段人为增加点赞数量,虽能短暂提升内容曝光,却严重破坏了网络空间的公平性与真实性。平台算法的智能化与用户信任的脆弱性共同构成了这一禁令的核心驱动力,其背后折射出的是数字时代内容价值的重塑。

刷赞行为的泛滥曾一度是社交媒体的顽疾。在早期,许多用户和商家依赖刷赞来快速积累粉丝、提升商品销量,甚至将其视为营销策略的标配。这种操作不仅成本低廉,还能在短时间内制造虚假繁荣,吸引更多自然流量。例如,一篇普通帖子通过刷赞可能从几十个点赞跃升至数千个,从而在算法推荐中获得优先展示。然而,这种“流量造假”的本质是欺骗性的,它扭曲了内容的真实价值,让优质内容被淹没在虚假数据中。刷赞不能的原因,首先在于平台政策的主动干预。各大社交媒体平台如微信、微博、抖音等,近年来相继更新了用户协议,明确禁止任何形式的刷赞行为。这些政策并非空谈,而是基于对生态健康的长远考量。平台方认识到,刷赞行为会稀释真实用户的参与度,导致算法推荐机制失效,最终损害平台的商业价值和社会责任。

更深层次的原因在于算法技术的迭代升级。过去的算法相对简单,容易被刷赞工具钻空子,例如通过模拟用户行为或利用机器人批量操作。但如今,平台算法的智能化已达到前所未有的高度。通过机器学习和大数据分析,系统能实时识别异常点赞模式,如短时间内集中爆发、IP地址重复或行为轨迹异常。一旦检测到刷赞,平台会立即降权处理,甚至封禁账号。这种技术手段不仅精准高效,还大幅降低了人工监管成本。刷赞不能的原因,正是源于算法的“火眼金睛”——它能区分真实互动与虚假流量,确保内容推荐基于质量而非数量。例如,抖音的推荐算法会综合分析用户停留时间、评论深度等指标,而点赞数仅作为参考之一。这种转变迫使创作者回归内容本质,而非依赖投机取巧。

此外,法律法规的完善也是刷赞被禁止的关键推手。在中国,随着《网络安全法》和《互联网信息服务管理办法》的实施,虚假流量被视为不正当竞争行为,涉嫌违反消费者权益保护法。刷赞操作往往涉及灰色产业链,如购买“点赞服务”,这不仅侵犯用户隐私,还可能滋生诈骗和洗钱等犯罪活动。监管部门已多次强调,网络空间必须“清朗有序”,刷赞行为与社会主义核心价值观背道而驰,因为它助长了浮躁风气,侵蚀了诚信基础。因此,平台禁令不仅是企业自律,更是响应国家号召的必然之举。刷赞不能的原因,在此层面体现为法律与道德的双重约束——它保护了真实创作者的权益,维护了市场的公平竞争环境。

刷赞被禁止的影响是深远的,它首先提升了内容生态的整体质量。在禁令实施前,许多用户沉迷于追求点赞数,导致内容同质化严重,如千篇一律的“爆款”视频或段子。如今,创作者无法再依赖刷赞,转而专注于创新和深度。例如,知识分享博主通过精心制作专业内容,赢得真实用户认可,而非虚假数据。这种转变让平台算法更精准地匹配用户需求,推荐机制回归“内容为王”的初心。同时,用户信任度显著增强。当点赞数反映真实情感时,用户更愿意参与互动,形成良性循环。刷赞不能的原因,在此转化为积极效应——它净化了网络环境,让社交媒体成为真实交流的桥梁,而非虚假表演的舞台。

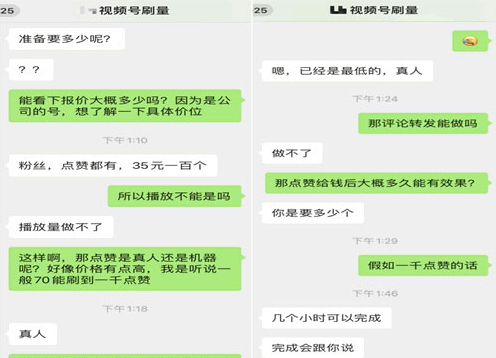

然而,这一禁令也带来了新的挑战。部分用户可能转向更隐蔽的作弊手段,如利用海外代理或AI工具模拟点赞,增加了监管难度。平台方需持续升级技术,如引入区块链溯源或生物识别验证,以堵住漏洞。此外,中小商家可能面临流量焦虑,需学习更健康的营销策略,如社群运营或内容合作。这些挑战提醒我们,刷赞被禁止并非终点,而是行业规范化的起点。平台生态的可持续性依赖于各方共同努力——用户需培养理性消费观,创作者需坚守诚信底线,平台则需平衡创新与监管。

从长远看,刷赞被禁止是数字时代内容创作的福音。它激励创作者从“流量思维”转向“价值思维”,推动行业向高质量、高效率发展。例如,许多自媒体人开始深耕垂直领域,通过专业内容吸引忠实粉丝,而非追求短期虚荣。这种转变不仅提升了用户体验,也为平台带来更稳定的商业回报。刷赞不能的原因,最终归结为对真实价值的捍卫——在信息爆炸的时代,唯有真诚与创新,才能赢得持久的认可。社交媒体的未来,属于那些以内容为本、以用户为心的创作者。禁令虽严厉,却为行业注入了清醒剂,让我们在数字浪潮中,不忘初心,砥砺前行。