在短视频平台的流量池算法中,点赞量是撬动内容曝光的核心杠杆;在社交电商的转化链条里,点赞数是商家构建信任背书的关键指标。当点赞从单纯的“喜欢表达”异化为“数字资产”,一种名为“挂机刷赞”的行为正从灰色地带走向半公开化,成为越来越多普通用户、内容创作者乃至商家的“刚需”。这种现象的蔓延,绝非简单的道德滑坡或技术漏洞,而是社交生态、流量逻辑与个体心理多重因素交织的必然结果。挂机刷赞的本质,是数字时代个体对“社交货币”的焦虑性追逐,其背后折射出的是社交平台算法规训下的生存策略与价值重构。

一、社交价值异化:从情感共鸣到数字货币的点赞功能嬗变

点赞的诞生初衷,本是社交平台为简化“喜欢”表达而设计的轻互动功能——用户无需长篇大论,只需点击一次即可传递认可。但随着平台商业化的深入,点赞逐渐被赋予超出情感范畴的“数字货币”属性。在小红书,笔记点赞量直接影响笔记权重,高赞笔记更容易被收录进“热门”和“推荐”;在抖音,视频点赞量是进入流量池的“敲门砖”,算法会根据点赞、评论、转发等数据综合判断内容质量,决定是否推送给更多用户;甚至在职场社交平台如脉脉,动态点赞数被部分用户视为“影响力”的隐性指标,影响着人脉拓展与职业机会。

这种功能异化直接催生了“点赞刚需”。对内容创作者而言,点赞量是“生存指标”——新账号起步需要初始点赞积累权重,老账号维持热度需要稳定点赞防止流量断崖;对普通用户而言,点赞量是“社交名片”——朋友圈高赞动态意味着“受欢迎”,短视频高赞视频代表着“被认可”。当点赞成为衡量社交价值的量化标准,用户对点赞的需求便从“情感满足”转向“数字竞争”,而挂机刷赞,正是这种竞争中最具“性价比”的解决方案。

二、流量焦虑与技术便捷性:算法规训下的“效率革命”

平台算法的“马太效应”是挂机刷赞行为泛滥的核心推手。当前主流社交平台普遍采用“推荐算法+流量池”机制,内容初始曝光量取决于账号权重、标签匹配度等基础指标,而点赞率(点赞量/曝光量)则是衡量内容“受欢迎程度”的关键变量。一旦内容点赞率低于阈值,算法会判定为“低质内容”,迅速减少后续曝光,形成“曝光少→点赞少→曝光更少”的死亡螺旋。

这种算法逻辑制造了普遍的“流量焦虑”。对新手创作者而言,即使内容优质,也可能因初始点赞不足而“沉没”;对中小商家而言,产品宣传视频的点赞量直接影响转化率,低赞视频等于“无效曝光”。为破解这一困境,用户开始寻求“捷径”——而挂机刷赞工具的技术成熟,恰好为这种捷径提供了可能。早期的刷赞工具需要手动操作,不仅效率低下,还容易被平台识别;如今,基于云手机、自动化脚本、AI模拟用户行为等技术的“挂机刷赞”服务已形成产业链,用户只需设置好目标账号、点赞数量,即可实现24小时自动刷赞,且点赞来源多为真实设备IP,伪装度高,难以被平台风控系统拦截。

技术的便捷性进一步降低了刷赞门槛。某电商平台数据显示,2023年“挂机刷赞”服务的搜索量同比增长217%,其中“一键刷赞”“云手机刷赞”等关键词的搜索量增幅超300%。价格方面,百赞低至0.5元,万赞套餐也不过50元,成本远低于内容创作的时间投入。这种“低成本高回报”的特性,让刷赞从“少数人的作弊手段”变成了“大众化的效率工具”。

三、心理补偿与数字身份构建:虚拟世界里的“被看见”渴求

除了外部算法压力,个体心理需求是挂机刷赞行为泛滥的深层动因。在现实社交中,个体的“被认可”需求受限于社交圈层、资源禀赋等客观因素,但在虚拟世界,点赞量成为“可量化”的社交资本,为用户提供了低成本的心理补偿机制。

心理学中的“社交证明效应”指出,人们倾向于将多数人的选择视为正确选择。在社交平台上,高赞内容更容易获得用户信任,而高赞账号则被贴上“优质”“受欢迎”的标签。这种标签效应反过来强化了用户对点赞的追逐——普通用户通过刷赞构建“受欢迎”的数字身份,缓解现实社交中的存在感焦虑;内容创作者通过刷赞获得“被认可”的虚拟满足,弥补现实成就感不足的缺口。

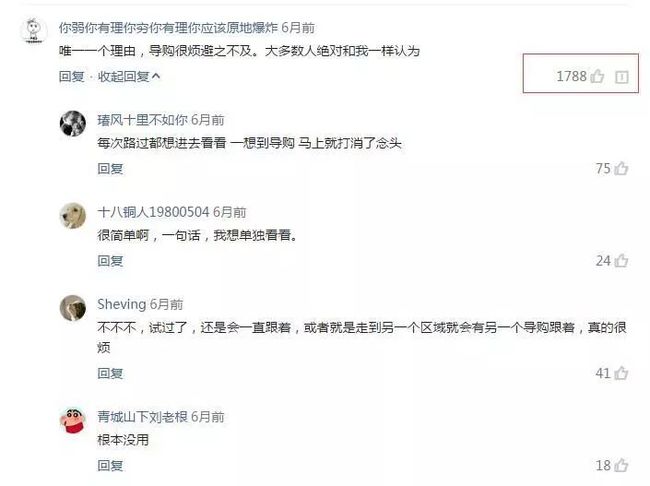

更值得注意的是,挂机刷赞的“自动化”特性,让用户在“不劳而获”中获得心理安慰。相较于手动点赞、引导他人点赞的“社交成本”,挂机刷赞无需投入额外精力,却能快速获得高赞数据,这种“轻松获得认可”的体验,极易形成心理依赖。有用户坦言:“我知道刷赞数据不真实,但看到点赞数上涨时,那种‘很多人喜欢我’的感觉真的很治愈。”

四、生态失衡与价值重构:挂机刷赞的隐忧与出路

挂机刷赞行为的泛滥,正在扭曲社交平台的生态平衡。对平台而言,虚假点赞数据会干扰算法判断,导致优质内容因“点赞不足”被埋没,低质内容因“刷赞造假”获得曝光,降低用户体验;对用户而言,过度依赖刷赞会导致内容创作本末倒置,用户将精力从“如何做好内容”转向“如何刷好数据”,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环;对广告主而言,虚假点赞数据让“粉丝画像”“互动率”等营销指标失去参考价值,加剧了广告投放的风险。

然而,治理挂机刷赞不能仅靠平台的“技术封堵”,更需要重构健康的社交价值体系。对平台而言,需优化算法逻辑,降低点赞量在流量分配中的权重,引入“互动质量”“内容深度”等多维度评价体系,让优质内容无需“刷赞”也能获得曝光;对用户而言,需重新审视点赞的本质——点赞是情感共鸣的传递,而非社交攀比的工具,放下对“数字虚荣”的执念,回归内容创作的初心;对行业而言,需建立更完善的数字内容评价标准,将“真实互动”“用户反馈”等指标纳入考核体系,减少对“点赞数”的过度依赖。

挂机刷赞的流行,是数字社交时代的一面镜子,照见了算法逻辑下的个体焦虑,也照见了虚拟世界对“被认可”的渴求。真正的社交价值,从来不是点赞堆砌的数字泡沫,而是内容与心灵的真实共振。 当平台、用户与行业共同回归“内容为王”的本质,挂机刷赞这类“捷径”自然会失去生存的土壤。