在内容流量竞争白热化的当下,“人气精灵刷点赞量”这类工具悄然走红,成为部分创作者追逐流量的“捷径”。但人气精灵刷点赞量真的有效吗?用户反馈中的真实体验是否如宣传般美好?剥开数据造假的糖衣,其背后的逻辑、风险与行业影响值得深挖。

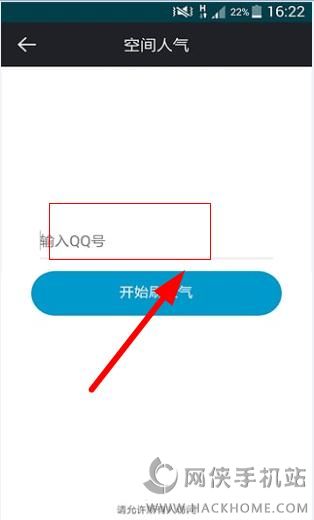

人气精灵的核心逻辑,是通过模拟真实用户行为批量生成点赞,在短期内快速提升内容的互动数据。这类工具通常宣称“24小时快速上量”“自然流量翻倍”,甚至承诺“平台检测不到”。从技术角度看,早期刷量工具确实能通过IP轮换、设备模拟等手段规避基础审核,让点赞数据在短时间内呈现“爆发式增长”。例如,某美妆博主使用人气精灵后,单条视频点赞量从500飙升至5万,短期内吸引了更多自然流量,这似乎印证了“数据带动流量”的逻辑——平台算法倾向于将高互动内容推送给更多用户,形成“数据-流量-更多数据”的正向循环。这种“立竿见影”的效果,正是吸引用户尝试的关键。

然而,用户反馈中的真实体验却呈现出明显的两极分化。短期尝鲜者往往反馈“效果显著”:某穿搭博主透露,使用人气精灵刷了1万点赞后,视频推荐量从10万提升至50万,“涨粉速度比平时快3倍”,这种“数据红利”让人短暂沉迷。但长期使用者则逐渐暴露出焦虑与后悔——有用户反馈,连续刷量一周后,账号突然被平台限流,“视频播放量断崖式下跌,点赞量也停滞不前”;更有甚者,账号因“异常互动”被标记,粉丝活跃度大幅下降,“评论区全是机器号留言,真实用户反而不敢互动了”。这些反馈揭示了一个残酷现实:刷量带来的“虚假繁荣”,本质是透支账号长期价值的泡沫。

更深层的矛盾在于,平台算法的迭代速度远超工具的“应对能力”。如今的主流平台已建立多维度的数据异常检测模型,例如点赞速率(如1分钟内突然增加1000赞)、用户画像(新注册账号集中点赞)、互动路径(无浏览直接点赞)等,都能被精准识别。某MCN机构运营人员透露,他们曾测试过5款刷量工具,最终全部被平台识别,“不仅刷的量被清零,账号还被降权3个月,得不偿失”。这种“对抗成本”的攀升,让刷量工具的“有效性”大打折扣——人气精灵刷点赞量或许能骗过初级算法,却骗不过持续进化的审核机制。

用户反馈的另一重真相,是刷量对内容创作心态的扭曲。当创作者将精力放在“如何刷量”而非“如何创作优质内容”时,内容生态便陷入恶性循环。一位游戏区UP坦承,为了维持“高互动”人设,他不得不每周刷2万点赞,“数据好看就能接到广告,但越刷越空虚,视频质量反而下降了”。这种“数据至上”的思维,不仅让创作者失去创作初心,也让用户陷入“劣币驱逐良币”的信息茧房——当虚假数据掩盖了优质内容的曝光,用户最终失去的,是发现好内容的信任基础。

从行业趋势看,平台对刷量行为的打击已从“数据清理”升级为“生态治理”。例如,某短视频平台近期推出“真实互动分”,将用户真实观看时长、评论质量、转发意愿纳入账号权重计算,“刷来的点赞对权重提升几乎没用”。同时,行业自律机制也在完善,多个创作者联盟发起“反流量造假”倡议,承诺不使用刷量工具。这种“技术+制度”的双重围剿,让人气精灵等工具的生存空间被大幅压缩,其宣称的“有效”越来越成为一句空洞的口号。

归根结底,人气精灵刷点赞量的“有效性”,本质上是一场以短期利益换取长期风险的赌博。用户反馈中的真实体验早已证明:数据泡沫终会破裂,唯有优质内容与真实互动,才是账号可持续发展的基石。对于创作者而言,与其在刷量的“捷径”上越走越窄,不如回归内容本质——用真诚打动用户,用价值赢得流量,这才是流量竞争中最“有效”的解法。