刷QQ名片赞的软件,本质上是一类通过技术手段批量提升QQ个人名片点赞数量的工具,其核心逻辑在于模拟真实用户操作或利用平台接口漏洞,绕过自然社交互动机制,快速实现数据指标的“美化”。这类软件通常以插件、客户端或网页脚本的形式存在,用户只需导入账号或设置目标名片,即可在短时间内完成数百甚至数千个点赞的“刷量”操作,其技术实现路径随平台监管升级不断迭代,但核心始终围绕“效率优先”与“规避风控”展开。

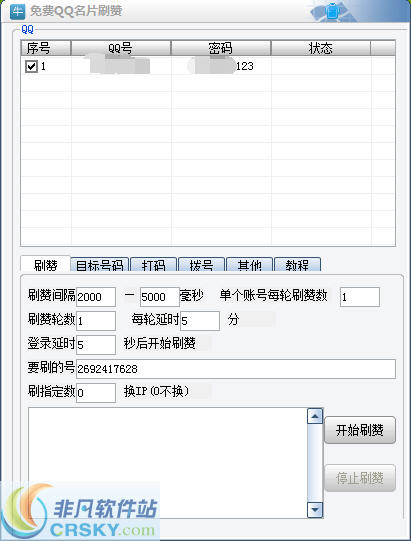

从功能定义来看,刷QQ名片赞的软件并非单一工具,而是一个包含“数据导入-任务执行-进度监控-结果反馈”的完整系统。基础款软件仅支持单账号单名片批量点赞,而进阶款则支持多账号协同、定时任务、自定义点赞频率(如模拟真人操作间隔、随机点赞顺序),甚至内置“防检测机制”——通过模拟不同设备指纹、IP地址池切换、操作轨迹随机化等方式,降低腾讯风控系统的识别概率。部分软件还提供“数据统计”功能,可实时查看点赞来源(如QQ好友、群成员、陌生人)、点赞时间分布等,满足用户对“点赞真实性”的视觉需求。

这类软件的流行,本质上是社交数据“可视化”需求与技术供给的产物。在QQ社交生态中,名片点赞数常被视为个人“社交热度”的直观指标:对微商而言,高点赞数能增强潜在客户的信任感;对求职者来说,名片旁的“赞数”可能成为HR判断其社交能力的潜意识参考;对普通用户,点赞数则是“存在感”的量化体现——当现实社交互动无法快速满足数据增长需求时,技术“捷径”自然成为替代选择。值得注意的是,这种需求并非孤立存在,而是与微信朋友圈点赞、微博粉丝数等“社交数据焦虑”一脉相承,只是QQ作为老牌社交平台,其名片场景的“轻量化”(无需复杂内容创作,仅凭基础信息即可展示)进一步降低了刷赞的门槛。

技术实现层面,刷QQ名片赞的软件主要通过三类路径突破限制:一是“模拟客户端操作”,即通过逆向工程解析QQ客户端的点赞接口,使用自动化脚本模拟用户点击行为,此类软件早期较为常见,但易因操作轨迹单一被风控系统识别;二是“调用非公开API接口”,部分开发者通过抓包分析获取QQ内部未开放的点赞接口,直接构造请求包实现批量点赞,效率更高,但依赖接口稳定性,一旦腾讯更新接口或封禁IP,软件即失效;三是“云端控号矩阵”,即利用大量“养号”(长期用于点赞、评论的虚拟账号)通过云端服务器协同操作,模拟真实用户跨账号点赞,此类技术更隐蔽,但运营成本较高,需持续维护账号池和IP资源。随着腾讯风控系统的升级(如引入行为序列分析、设备指纹识别),刷赞软件也在不断迭代,例如通过“真人众包”(雇佣真实用户手动点赞)替代纯脚本操作,或利用“AI模拟”(生成类人化操作轨迹)进一步规避检测。

尽管技术手段层出不穷,但刷QQ名片赞的软件始终游走在平台规则的灰色地带。腾讯《QQ软件许可及服务协议》中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方授权手段干扰QQ正常运行”,违规账号可能面临功能限制、短期封禁甚至永久封禁的风险。更隐蔽的风险在于数据安全:多数刷赞软件需用户登录QQ账号,部分恶意软件会借此窃取用户隐私(如聊天记录、好友列表),甚至利用账号实施诈骗、发送垃圾广告。此外,过度依赖刷赞软件还会导致“社交泡沫”——当点赞数与真实社交互动严重脱节,用户可能陷入“数据幻觉”,忽略社交关系的本质是情感连接而非数字堆砌。

从行业趋势看,随着社交平台对“数据真实性”的重视,刷QQ名片赞的软件正面临两极分化:低端、粗放型软件因无法适应风控升级逐渐被淘汰;而部分“合规化”转型工具则开始转向“真实社交辅助”,例如通过分析用户社交图谱推荐潜在互动对象,或提供“内容优化建议”帮助用户提升自然点赞率。这种转变背后,是用户需求从“数据造假”向“价值提升”的迁移——当单纯追求点赞数的意义被削弱,用户更关注如何通过真实社交行为实现个人或商业目标。

归根结底,刷QQ名片赞的软件是社交数据异化下的产物,其存在既反映了用户对社交形象的焦虑,也暴露了技术伦理与平台规则间的张力。但社交的本质是真实互动,而非数字游戏。与其在“点赞数”的内卷中迷失,不如深耕内容价值、维护真实关系——毕竟,能真正打动人的,从来不是屏幕上的数字,而是社交互动中传递的温度与信任。