在社交关系日益数字化的今天,QQ名片作为个人线上身份的重要载体,其点赞数量往往被潜意识地解读为社交热度的直观体现。当你的QQ名片赞停留在个位数,而好友列表里却频繁出现“赞数过百”的动态时,“你现在是否需要立即购买刷QQ名片赞服务吗?”这个问题便可能悄然浮现——这不仅是数字焦虑的产物,更是对社交价值与个人形象的双重审视。要回答这个问题,需剥离表象,深入探讨其背后的需求逻辑、现实风险与长期价值,而非简单地用“是”或“否”回应。

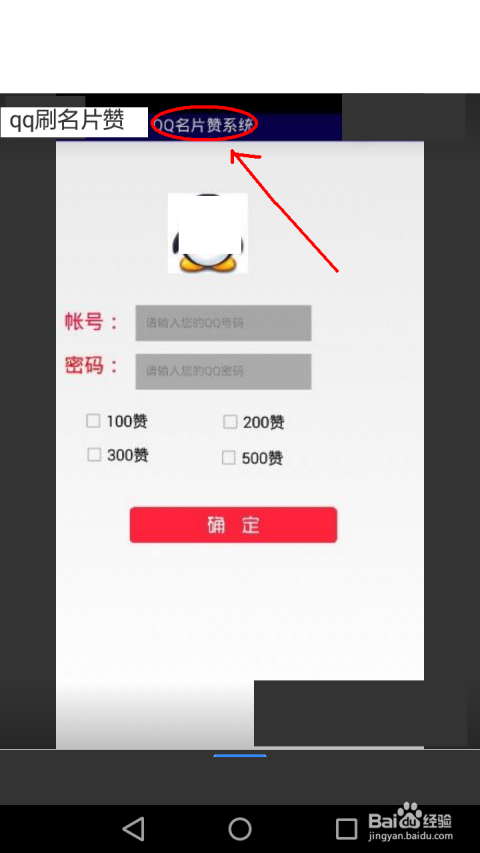

刷QQ名片赞的核心价值:满足“社交货币”的短期兑换需求

QQ名片的赞数本质上是“社交货币”的一种量化体现。在特定场景下,较高的点赞数能快速传递“受欢迎”“活跃度高”等信号,尤其在同学群、工作群或兴趣社群中,这种“视觉化社交资本”可能直接影响他人对你的第一印象。例如,刚加入新班级的学生希望通过名片赞快速融入集体,职场新人需要通过社交平台的活跃度展现自己的开放性,或是微商从业者将名片赞数视为人脉资源的直观证明。这些需求催生了“刷赞服务”的市场——商家通过技术手段在短时间内为用户名片增加大量点赞,满足其对“社交货币”的即时兑换需求。但需明确的是,这种价值是“短期”且“表层”的,它依赖于他人的“视觉认知”,而非真实的社交连接。如果脱离具体场景,单纯为追求数字而购买服务,这种“社交货币”便会迅速贬值,因为真正的社交认可从来无法通过数字堆砌获得。

立即购买的风险:数据泡沫下的“隐性成本”与“信任危机”

当你考虑“立即购买刷QQ名片赞服务”时,需要警惕其背后的风险链条。首先是账号安全风险:多数刷赞平台要求用户提供QQ账号密码,甚至绑定手机号,这可能导致账号被盗取、个人信息泄露,或被用于发送垃圾广告,最终得不偿失。其次是数据真实性问题:刷的赞多来自“僵尸号”或虚假账号,这些点赞没有互动属性,容易被QQ系统的异常检测机制识别,导致名片被标记为“异常活跃”,甚至触发限流或封号风险——当你的好友点击名片却发现“赞者”全是空白资料或长期不活跃用户时,信任感会瞬间崩塌。更关键的是“隐性成本”:金钱投入与实际社交回报严重失衡。假设花费50元购买1000个赞,但这些赞无法转化为真实的朋友互动、社群参与或商业机会,这笔投入便成了纯粹的“数字泡沫”。更糟糕的是,过度依赖刷赞可能形成“数字依赖症”,让你逐渐忽视真实社交能力的培养,陷入“越刷赞越空虚,越空虚越想刷”的恶性循环。

替代方案:构建可持续的“真实社交影响力”

与其纠结“是否需要立即购买刷QQ名片赞服务”,不如思考如何通过合法、可持续的方式提升社交影响力。真正的社交价值源于“内容输出”与“互动连接”,而非冰冷的数字。例如,在QQ空间发布高质量动态——分享专业见解、生活感悟或实用资源,吸引基于共同兴趣的自然点赞;积极参与群聊讨论,在他人动态下留下真诚的评论,建立有温度的互动关系;利用QQ的“相册”“文件”等功能展示个人特长,如设计作品、学习笔记,让他人主动认可你的价值。这些方式虽然短期内无法快速提升赞数,但积累的是“真实社交资本”:每个点赞背后都是对你内容的认可,每条评论都是一次深度连接的开始。长期来看,这种基于真实影响力的社交模式,远比刷赞带来的虚假数字更具生命力,它能为你带来更稳固的人脉资源、更真实的情感支持,甚至潜在的职业机会。

个性化决策:在“场景需求”与“风险底线”间找到平衡

“是否需要立即购买刷QQ名片赞服务”没有标准答案,关键在于结合自身需求与风险承受能力做出理性判断。如果你的需求是“短期应急”——例如参与班级竞选、社团活动展示,需要在短时间内营造“高人气”氛围,且对数据真实性要求不高,可以选择资质正规、口碑较好的平台,但务必做好账号安全防护(如修改密码、开启二次验证),并控制购买数量(避免短时间内激增引发系统警报)。但需明确,这只是“权宜之计”,活动结束后仍需回归真实社交,否则可能被贴上“虚假人设”的标签。如果你的需求是“长期社交建设”,则坚决不建议购买刷赞服务。真正的社交影响力如同“滚雪球”,需要时间积累,与其为虚假数字买单,不如将精力投入到提升个人内容质量、拓展真实社交圈上——当你成为某个领域的“价值输出者”,名片赞数自然会水到渠成。

回到最初的问题——你现在是否需要立即购买刷QQ名片赞服务吗?答案或许藏在你的真实需求与风险承受力之间。如果它只是满足一时的虚荣,那不如将这笔投入转化为一次线下聚会、一次真诚的问候,或是提升线上内容质量的努力;如果它确是特定场景下的“社交刚需”,也请务必擦亮双眼,在安全与真实的前提下谨慎选择。毕竟,社交的本质永远是“人”,而非“赞”的数字。