使用卡盟服务进行刷名片赞操作是否会导致账号被封?这一问题已成为当前社交媒体用户,尤其是商务人士和内容创作者的普遍焦虑。随着社交平台对“虚假流量”的打击力度持续升级,卡盟服务作为刷量产业链中的灰色环节,其操作风险与账号安全的关联性愈发凸显。事实上,绝大多数主流社交平台已将“非自然增长”的点赞行为明确纳入违规范畴,而卡盟服务的运作模式恰恰触碰了这一红线,导致账号封禁的概率远超用户预期。

卡盟服务,即“卡片联盟服务平台”,最初以游戏虚拟道具交易起家,后逐渐延伸至社交媒体数据造假领域。其核心模式是通过整合大量“养号资源”(包括虚拟号码、批量注册的“僵尸账号”及模拟真实用户行为的脚本程序),为需求者提供点赞、关注、转发等数据服务。以“刷名片赞”为例,用户仅需支付少量费用,卡盟平台即可在短时间内为个人主页或商务名片注入数百甚至数千点赞,看似快速提升了社交影响力,实则暗藏巨大风险。这种服务的本质是“流量造假”,而任何社交平台的底层算法都具备对异常数据的监测能力——当某个账号的名片赞在短时间内出现非自然增长(如短时间集中点赞、同一IP地址批量操作、点赞账号无真实社交关系链等),平台反作弊系统便会触发预警机制。

社交平台对刷量行为的判定已从单一维度转向多维度交叉验证。早期的检测可能仅关注点赞数量的突增,但如今平台会综合分析IP地址、设备指纹、用户行为路径、账号活跃度等多重数据。例如,正常用户的点赞行为通常分散在不同时间段、基于真实内容互动,且点赞账号间存在一定的社交关联(如同群组、共同好友等);而卡盟服务提供的点赞往往来自无头像、无动态的“空壳账号”,且点赞时间高度集中,设备型号和IP地址也呈现明显的聚集特征——这些异常数据在平台算法中会被标记为“高危行为”。一旦被系统判定为违规,轻则点赞数据被清零,重则账号被限制功能(如禁止发布内容、添加好友)甚至永久封禁。尤其对于商务人士而言,名片关联着职业形象与商业机会,账号封禁可能导致客户资源流失、商务链断裂,其损失远超刷量支付的微小费用。

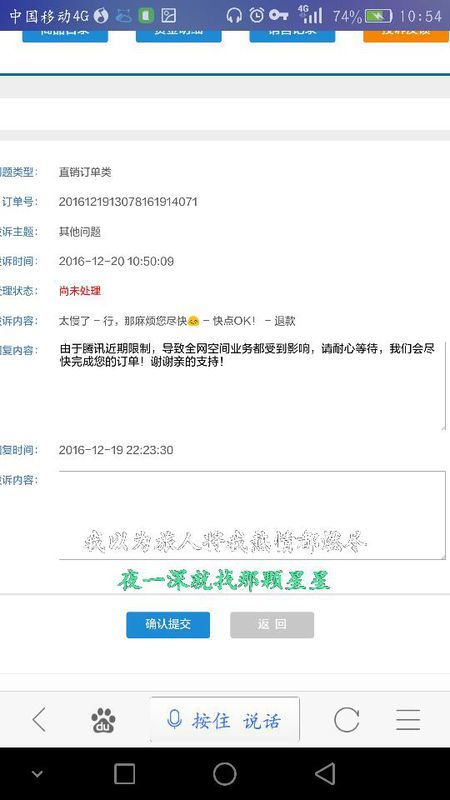

用户对卡盟服务的风险认知存在明显误区,许多人认为“偶尔刷一次”“少量点赞不会被发现”。然而,平台的反作弊系统具有“记忆功能”和“学习能力”,即使短期内未触发处罚,违规记录也会被留存。当同一账号多次使用卡盟服务,或与其他违规行为(如刷粉丝、恶意营销)叠加时,封禁风险会呈指数级增长。此外,卡盟平台自身的不稳定性也加剧了风险:部分平台为降低成本,会使用已被平台标记的“黑名单账号”进行点赞,这种情况下,社交平台不仅会清除违规点赞,还可能直接追溯至被服务的账号,实施连带处罚。更有甚者,一些卡盟平台本身即为钓鱼骗局,用户支付费用后既未获得点赞,反而导致账号信息泄露,引发二次安全风险。

从平台规则的角度看,使用卡盟服务刷名片赞违反了几乎所有社交平台的《用户协议》和《社区规范》。以微信、微博、LinkedIn等主流平台为例,其条款中均明确禁止“通过非正常手段提升内容影响力”“虚构社交数据”等行为。这些规则并非形式条款,而是平台维护生态健康的重要手段。虚假流量会稀释真实用户的内容触达率,破坏平台的广告价值(广告主依据虚假数据投放广告将导致资源浪费),甚至引发用户对平台公信力的质疑。因此,平台对刷量行为的打击具有持续性和必然性,卡盟服务的“生存空间”本质上是被平台规则严格挤压的灰色地带,其提供的“服务”本质上是对用户账号安全的透支。

那么,是否存在“安全刷量”的可能性?答案是否定的。即使部分卡盟平台宣称“采用模拟真实用户操作”“IP分散技术”,也无法完全规避平台的检测。社交平台的反作弊算法迭代速度远超普通用户的想象,例如,某平台近期引入了“行为语义分析”技术,通过分析点赞时的停留时长、页面滚动轨迹等细微动作,即可判断是否为机器操作。这种技术层面的博弈中,个体用户几乎不可能通过“技巧”规避风险。与其依赖卡盟服务的“捷径”,不如转向合法合规的影响力提升路径:通过优化个人主页内容(如完善职业信息、发布有价值的专业动态)、积极参与社群互动、拓展真实社交关系,这些方式虽然耗时较长,但能带来可持续的账号成长,且完全符合平台规则。

归根结底,使用卡盟服务进行刷名片赞操作与账号封禁之间存在必然的因果关系。平台对虚假流量的零容忍态度、反作弊技术的持续升级,以及卡盟服务自身的运作缺陷,共同决定了这一行为的极高风险性。对于依赖社交媒体进行个人品牌塑造或商业运营的用户而言,账号安全是所有价值实现的前提,任何试图通过数据造假“走捷径”的行为,最终都可能付出远超预期的代价。真正的社交影响力,永远建立在真实互动与信任之上——这不仅是平台生态的底线,也是每个用户应当坚守的准则。