在流量至上的社交生态中,“免费刷赞”成为不少用户追逐的捷径,却不知其背后暗藏的“短信拦截盗号”陷阱已让无数账号沦陷。这种看似低成本获取关注的方式,实则是将个人数字资产置于高风险境地——你清楚其中的风险有多大吗?

“免费刷赞”工具的“甜蜜陷阱”

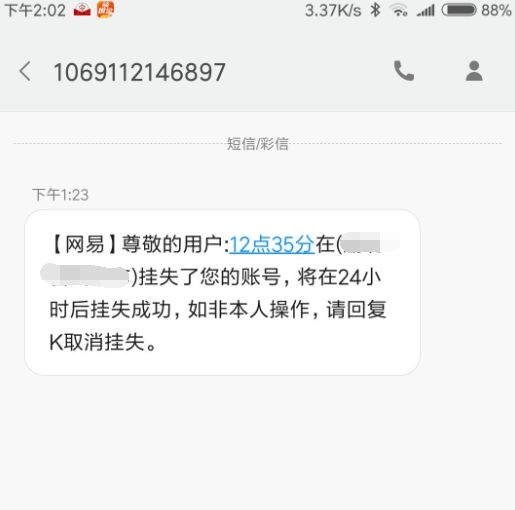

“一键涨粉”“智能刷赞,无需付费”,这类广告语精准击中了用户对社交认可的渴望。然而,这些“免费”服务并非真正的公益,而是黑产链条的入口。用户下载的所谓刷赞APP或插件,往往需要获取“短信读取”“联系人访问”等敏感权限。当用户授权后,恶意代码便悄然植入系统,实时拦截包含验证码、登录链接的关键短信。你以为自己在“刷赞”,实则在为盗号者“铺路”——短信拦截是盗号的“前哨战”,验证码一旦被截,账号便等于“门户洞开”。

这类工具的运作逻辑并不复杂:通过“免费”吸引用户,以权限获取为突破口,利用系统漏洞或用户对权限的忽视,实现短信内容的全面监控。更隐蔽的是,部分工具还会将拦截的短信同步至远程服务器,盗号者无需接触用户手机,即可完成账号登录、密码修改甚至绑定支付账户的操作。你以为的“小便宜”,实则是“大陷阱”的开端。

盗号风险的“多米诺骨牌效应”

短信拦截盗号带来的风险绝非“丢失一个账号”那么简单,而是一系列连锁反应的“多米诺骨牌”。首当其冲的是个人信息泄露:社交账号中绑定的手机号、身份证号、家庭住址、聊天记录等隐私数据,会被盗号者打包售卖,成为精准诈骗的“原材料”。曾有案例显示,某用户因使用免费刷赞工具导致微信被盗,不法分子利用其好友关系实施“借钱诈骗”,不仅造成财产损失,更让亲友陷入信任危机。

其次,账号被滥用会引发名誉与法律风险。盗号者常利用被盗账号发布虚假广告、传播不良信息甚至实施违法犯罪活动。2023年某短视频平台就曾爆发大规模“盗号刷赞”事件,数百个账号被用于推广虚假保健品,最终不仅账号被封,原用户还因“连带责任”面临平台处罚。更严重的是,若账号关联企业或政务平台,可能造成商业机密泄露或公共安全事件,风险等级呈几何级上升。

“免费刷赞”的本质,是用短期流量置换长期安全,这笔账,真的划算吗?

黑产链条的“专业化运作”与用户认知盲区

免费刷赞背后的盗号风险,早已形成分工明确的黑色产业链。上游是技术团队开发恶意程序,中游通过“免费工具”“教程引流”等渠道分发,下游则负责盗取账号后的“变现”——转卖账号、实施诈骗、刷量控评等环节环环相扣。据安全机构统计,2023年我国因恶意软件拦截短信导致的盗号事件同比增长47%,其中超60%的源头指向“免费刷赞”类工具。

用户之所以容易中招,根源在于对“短信拦截”危害的认知盲区。多数人认为“短信权限”只是读取验证码,却不知其背后是通信数据的完全掌控。此外,部分工具还会伪装成“系统更新”“官方插件”,利用用户对权威信息的信任绕过安全检测。更值得警惕的是,随着AI技术的发展,新型恶意程序已能模拟“正常短信读取”行为,常规的安全软件难以识别,进一步增加了风险隐蔽性。

破解风险:从“被动防御”到“主动免疫”

面对免费刷赞的短信拦截盗号风险,用户需建立“主动免疫”意识。首先,拒绝来源不明的“免费”服务:官方应用商店未上架的刷赞工具、社交平台私信发送的“涨粉链接”都可能是陷阱。其次,严格管理应用权限:非必要不授予“短信读取”“联系人”等权限,定期检查已安装应用的权限列表,发现异常立即关闭。

技术层面,可借助“安全防护+行为监测”双重策略。开启手机自带的“恶意软件扫描”功能,安装正规安全软件实时监控短信异常;同时,绑定账号的“二次验证”尽量选择“密钥令牌”而非短信验证码,降低短信拦截带来的风险。对于企业用户,还需建立账号分级管理制度,核心账号开启“登录提醒”和“操作日志”,一旦发现异常登录立即冻结。

平台责任与生态共治:让“流量”回归价值本质

防范短信拦截盗号风险,不能仅靠用户单打独斗。平台需承担起主体责任:一方面,通过算法识别恶意刷赞行为,对异常流量账号进行限流或封禁;另一方面,在用户注册、登录等关键节点强化安全提示,明确告知“第三方工具盗号风险”。同时,监管部门应加大对黑产链条的打击力度,从源头上遏制恶意程序的传播。

归根结底,“免费刷赞”的诱惑背后,是对数字安全底线的漠视。当用户为一时的点赞数付出账号被盗、信息泄露的代价时,所谓的“流量红利”便成了“流量陷阱”。唯有树立“安全优先”的社交观念,拒绝“捷径思维”,才能让数字社交回归真实的价值连接——毕竟,没有安全的账号,再多的点赞也只是“镜花水月”。