在内容平台竞争白热化的当下,“凉城业务刷赞”成为不少创作者和商家的流量密码,但其真实效果与潜在风险却始终笼罩在迷雾中——刷赞真的能带来实质性增长?背后的技术逻辑是否经得起推敲?用户真实反馈又揭示了哪些隐性成本?这些问题不仅关乎个体账号的生死,更折射出当前内容生态中“数据崇拜”与“价值本质”的深层矛盾。刷赞的本质,是一场与平台算法的博弈,更是一次对用户信任的透支,其短期数据光鲜背后,暗藏长期发展隐患。

一、凉城业务刷赞的技术原理:从“模拟互动”到“流量池造假”

凉城业务刷赞的核心逻辑,是通过技术手段模拟真实用户行为,为内容制造虚假的互动数据,从而触发平台推荐机制。具体而言,其技术实现可分为三个层级:基础层、算法层和执行层。基础层依赖大量“养号”资源——即通过长期模拟真实用户浏览、点赞、评论行为,将账号养活至平台“优质用户”池,避免被识别为营销号;算法层则根据目标内容的标签、受众画像,精准匹配“相似用户”进行互动,例如本地生活类内容会优先调用定位在凉城的账号,确保点赞行为的地域相关性;执行层则通过群控软件、AI脚本或人工众包,实现短时间内集中点赞,部分黑产甚至能模拟不同设备的IP地址和操作时序,制造“自然增长”的假象。

然而,这种“模拟互动”与真实用户行为存在本质差异。平台算法早已进化至识别“异常互动模型”:真实用户的点赞往往伴随评论、转发、收藏等复合行为,且时间分布随机;而刷赞数据多为“单点互动”,且集中在深夜、凌晨等非活跃时段,或呈现阶梯式增长(如每10分钟增加50赞)。此外,凉城业务刷赞虽强调“地域精准”,但实际操作中为降低成本,常使用批量虚拟定位,导致同一IP段出现大量同区域账号点赞,极易触发平台风控系统的“异常流量”警报。

二、刷赞的“有效性”幻觉:短期数据美化与长期价值反噬

从表面看,凉城业务刷赞似乎能带来立竿见影的效果:内容点赞量从几十跃升至上千,账号权重提升,进入更大的流量池,甚至可能登上本地热榜。这种“数据暴涨”对急于变现的商家或新人创作者极具诱惑,尤其在地推、探店等依赖“本地信任”的场景中,高点赞量被视为“受欢迎”的背书。但深入分析便会发现,这种“有效性”本质是数据泡沫——刷赞带来的流量多为“无效流量”,用户停留时间、互动转化率远低于自然流量,甚至可能因内容与虚假数据不匹配(如高赞低评)引发用户质疑。

更严重的是,长期刷赞会导致账号陷入“恶性循环”。平台算法通过用户行为数据判断内容质量,虚假点赞会扭曲算法认知,将低质内容错误推送至目标受众,进一步稀释账号的精准粉丝池。一旦平台通过大数据识别异常互动,轻则限流、降权,重则封号禁言。某凉城本地餐饮商家曾通过刷赞将探店视频推至同城榜首,却因评论区“点赞数远高于实际客流量”被用户举报,最终不仅视频下架,还被平台列入“本地商家黑名单”,损失远超刷赞成本。

三、用户反馈的两极:尝鲜者的“短暂红利”与踩坑者的“信任崩塌”

凉城业务刷赞的用户反馈呈现明显的两极分化。尝鲜者多为中小商家和初级创作者,他们普遍反馈“刷赞后确实获得了更多自然流量”“短期内咨询量有所提升”。一位经营凉城奶茶店的店主表示,刷赞后视频的本地曝光量从5000涨到5万,到店顾客增加了三成,但同时也承认,“这些顾客多是冲着‘网红店’来的,发现产品与宣传不符后,复购率很低”。这类用户往往只看到短期数据增长,忽视了流量转化与用户留存的关键问题。

而踩坑者的反馈则更具警示意义。部分创作者反映,刷赞后账号出现“流量依赖症”——一旦停止刷赞,数据断崖式下跌,甚至低于初始水平。更有甚者,因刷赞使用的账号涉及个人信息泄露,导致自身主账号被平台关联处罚。一位凉城旅游博主分享教训:“刷赞时承诺‘真人互动’,结果全是机器账号,评论区全是‘刷屏广告’,粉丝从8000掉到3000,现在想挽回信任比登天还难。”此外,用户对“虚假数据”的容忍度正逐年降低,2023年某平台调研显示,78%的本地用户表示“会降低对高赞内容的信任度”,65%的受访者表示“曾因内容数据造假而取关账号”。

四、合规替代路径:从“数据造假”到“真实价值沉淀”

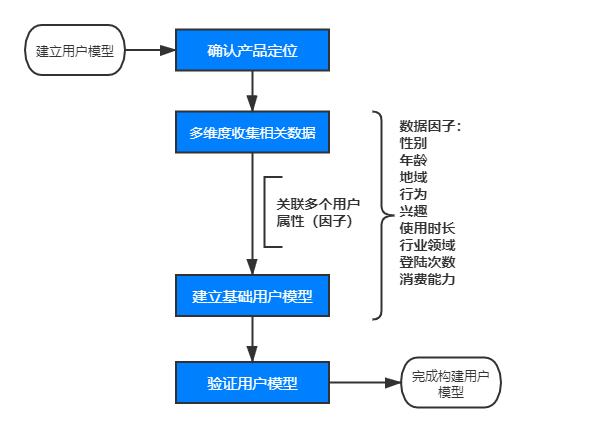

在平台反作弊机制趋严、用户审美疲劳的背景下,凉城业务刷赞的生存空间被急剧压缩。真正可持续的流量增长,并非依赖虚假数据,而是通过真实互动构建内容壁垒。具体而言,可从三个方向优化:一是深耕本地场景,结合凉城地域文化(如方言、地标、民俗)打造差异化内容,例如拍摄“凉城老字号早餐地图”“方言版街头采访”,用真实情感连接本地用户;二是激活私域流量,通过社群运营、线下活动将公域粉丝转化为“种子用户”,鼓励用户自发分享,形成“自然裂变”;三是数据驱动优化,利用平台后台分析用户画像(如年龄、性别、活跃时段),针对性调整内容形式,例如针对凉城年轻群体增加“探店vlog”,针对中老年群体优化“实用攻略”。

凉城业务的真正价值,不在于“刷”出多少赞,而在于能否通过内容成为本地用户的“生活指南”。当创作者不再沉迷于数据造假,而是聚焦于解决用户需求(如“凉城哪里停车免费”“周末带娃去哪玩”),账号的权重与信任度自然会水涨船高。平台算法的终极目标,始终是推荐“对用户有价值的内容”,而非“数据好看的内容”——这一点,从抖音、小红书等平台持续打击“刷量灰产”的动作中,已得到充分印证。

刷赞或许能带来一时的流量狂欢,但唯有真实的内容价值、真诚的用户互动,才能让凉城业务在内容生态的浪潮中行稳致远。与其在数据的迷雾中迷失方向,不如回归内容创作的初心——用镜头记录城市的烟火,用文字传递生活的温度,这才是流量与信任的终极密码。