凉城社区的刷赞行为,从最初的“活跃社区氛围”尝试,逐渐演变为被默许甚至主动推动的“管理工具”,如今正以隐蔽化、规模化、利益化的特征,成为社区治理中难以忽视的“灰色地带”。这种行为是否已构成社区管理的突出问题?答案并非简单的“是”或“否”,而需从其本质属性、现实影响及管理应对三个维度,进行系统性拆解。

刷赞行为的本质:从“互动激励”到“数据造假”的异化

社区点赞的本意,是通过简单互动鼓励居民参与公共事务、增进邻里联结,是基层治理“情感连接”的微观载体。但在凉城社区,这一机制已发生本质异化:部分社区工作者为完成上级考核的“活跃度指标”,主动组织居民、甚至外包第三方机构进行批量点赞——同一群居民可在半小时内为社区通知、活动海报刷出数百个赞,形成“虚假繁荣”;商户为提升“社区好感度”,通过发放鸡蛋、纸巾等小额福利,诱导居民为其服务点赞,形成“利益交换链”;更有甚者,部分居民为获取社区积分兑换的实物奖励,加入“点赞互助群”,通过互赞刷分,将公共互动异化为“数字劳动”。这种异化的核心,是将“真实需求表达”降格为“数据指标追逐”,使点赞失去了反映社区真实生态的意义。

对社区管理的三重危害:公信力、决策力与共同体意识的侵蚀

刷赞行为的危害,远不止于“数据造假”的技术层面,而是对社区治理核心根基的系统性侵蚀。

其一,扭曲社区评价体系,削弱管理公信力。社区本应通过点赞、评论等数据了解居民对公共服务的真实反馈,但刷赞制造了“全员满意”的假象。当居民发现社区通知下“999+赞”与实际参与人数严重不符,或商户“五星好评”与服务质量大相径庭时,对社区管理的信任度会断崖式下跌。凉城社区曾有居民在业主群质疑:“为什么垃圾分类通知下全是赞,但楼下垃圾桶混投问题却没人管?”这种“数据与现实的割裂”,正是刷赞行为掏空社区公信力的直接体现。

其二,误导公共资源配置,降低决策科学性。社区治理的核心是“精准对接需求”,而刷赞数据会严重误导资源分配方向。例如,某社区曾因某活动点赞量高而持续投入人力物力,但实际参与居民反馈“只是随手点赞,并非真正感兴趣”;而真正急需的老年食堂、儿童托管等项目,因点赞量低被搁置。这种“数据驱动”的决策失误,导致公共资源错配,加剧居民对社区管理能力的质疑。

其三,破坏共同体意识,消解社区凝聚力。社区的本质是“情感共同体”,而刷赞行为将邻里互动异化为“利益交换”或“任务指标”。当居民点赞不再是出于真实认同,而是为了积分、奖励或“完成任务”时,社区内的情感联结便被功利关系取代。凉城社区一位退休教师坦言:“以前看到邻居发求助信息会主动点赞转发,现在看到满屏的‘赞’,只觉得是数字游戏,心里反而更疏远了。”这种“伪互动”的蔓延,正在消解社区作为“生活共同体”的存在价值。

成为“突出问题”的判断标准:普遍性、危害性与管理困境的叠加

判断刷赞行为是否已成为社区管理的突出问题,需看其是否具备“普遍性”“危害性”及“管理应对失效”三重特征。从凉城社区的实践看,这三者已形成恶性循环。

普遍性上,刷赞行为已从个别社区的“特殊操作”演变为基层治理的“潜规则”。多地社区工作者私下交流时坦言,“不刷赞考核不过关”“点赞数低了会被上级批评”,甚至形成“刷赞攻略”——如何组织居民、如何规避平台监测、如何计算“投入产出比”。这种“指标倒逼”下的普遍化,使刷赞行为成为社区治理的“系统性风险”。

危害性上,其影响已从“数据失真”延伸至“治理失序”。如前述,刷赞不仅误导决策、破坏公信力,更助长了“形式主义”风气——社区工作者将大量精力耗费在“刷数据”上,而非解决居民实际诉求。凉城社区曾有社工抱怨:“每天要花两小时组织点赞,哪有时间处理居民报修的漏水问题?”这种“重数据轻实效”的导向,正使社区管理偏离“服务居民”的根本宗旨。

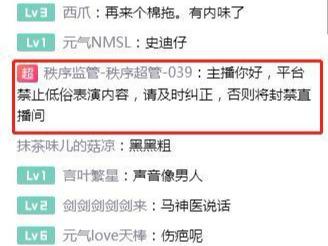

管理困境上,现有治理手段对刷赞行为“束手无策”。一方面,缺乏明确界定与处罚依据——社区管理规范中,极少对“居民点赞行为”进行界定,刷赞是否违规?谁来监管?如何处罚?均无标准;另一方面,监管技术滞后——社区多依赖人工抽查,难以应对批量、隐蔽的刷赞操作(如使用虚拟账号、跨群组互助等);此外,激励机制错位是根源——上级考核过度强调“线上活跃度”“点赞量”,迫使基层不得不“数据注水”。

破局之路:从“指标管控”到“价值重构”的治理转型

要解决凉城社区刷赞这一突出问题,需跳出“堵”的思维,转向“疏堵结合”的系统性治理。

核心在于重构社区治理的价值导向,将考核指标从“数据量”转向“实效性”——减少对“点赞数”“转发量”的硬性要求,增加“问题解决率”“居民满意度”“实际参与度”等实效指标。例如,某社区试点“反向评价”:不再统计活动点赞量,而是通过匿名问卷了解“居民是否真正受益”“是否愿意再次参与”,让数据回归“反映真实需求”的本源。

需建立“数据真实性”监管机制,引入第三方评估与技术手段。一方面,社区可联合互联网平台开发“异常点赞识别系统”,通过分析点赞IP、频率、用户行为等数据,自动识别刷赞行为;另一方面,建立居民监督渠道,如“社区数据造假举报平台”,对查实的刷赞行为及社区进行公示问责,形成“不敢刷”的震慑。

根本是重塑社区共同体的“情感联结”,用真实互动替代虚假数据。凉城社区曾尝试“邻里故事会”“社区问题众筹”等活动,通过居民真实参与、真实反馈,让社区互动回归情感本质。当居民感受到“点赞能真正解决问题”“参与能带来改变”时,自然不会对“刷赞”产生兴趣。

凉城社区的刷赞行为,本质是社区治理从“形式化”向“实效化”转型过程中的阵痛。它不仅是管理技术层面的漏洞,更是对“社区共同体”理念的考验。唯有剥离数据泡沫,回归“以居民为中心”的治理逻辑,才能让社区真正成为有温度、有活力的生活共同体,而非被数字指标异化的“点赞剧场”。