在抖音生态中,“刷抖音赞和粉丝的行为”曾是不少创作者追逐的“捷径”,试图通过虚假数据快速获得平台青睐与商业机会。但这类操作真的能转化为可持续的长期收益吗?答案或许残酷:刷赞刷粉或许能带来短暂的流量泡沫,却无法沉淀为真实的商业价值,反而可能因触碰平台红线与用户信任底线,最终反噬创作者的长期发展。

短期数据狂欢:虚假繁荣背后的即时陷阱

刷赞刷粉最直接的诱惑,在于“即时满足感”。一条新发布的视频,通过刷赞能在几分钟内突破千赞甚至万赞,快速登上热门推荐;账号粉丝数从几百暴增到十万,主页数据瞬间“好看”,这种“成就感”极易让创作者陷入“数据幻觉”。然而,这种繁荣本质是“空中楼阁”——点赞与粉丝的真实互动率极低,可能是机器批量操作或水军账号完成,无法带来真实的用户停留、评论、转发。更关键的是,平台算法早已具备成熟的流量识别能力,异常数据会触发风控机制,导致内容被限流甚至账号被处罚。此时,创作者不仅无法获得预期的流量倾斜,反而可能因“作弊”失去平台的长期信任,得不偿失。

平台规则的“达摩克利斯之剑”:虚假流量与算法博弈的必然结局

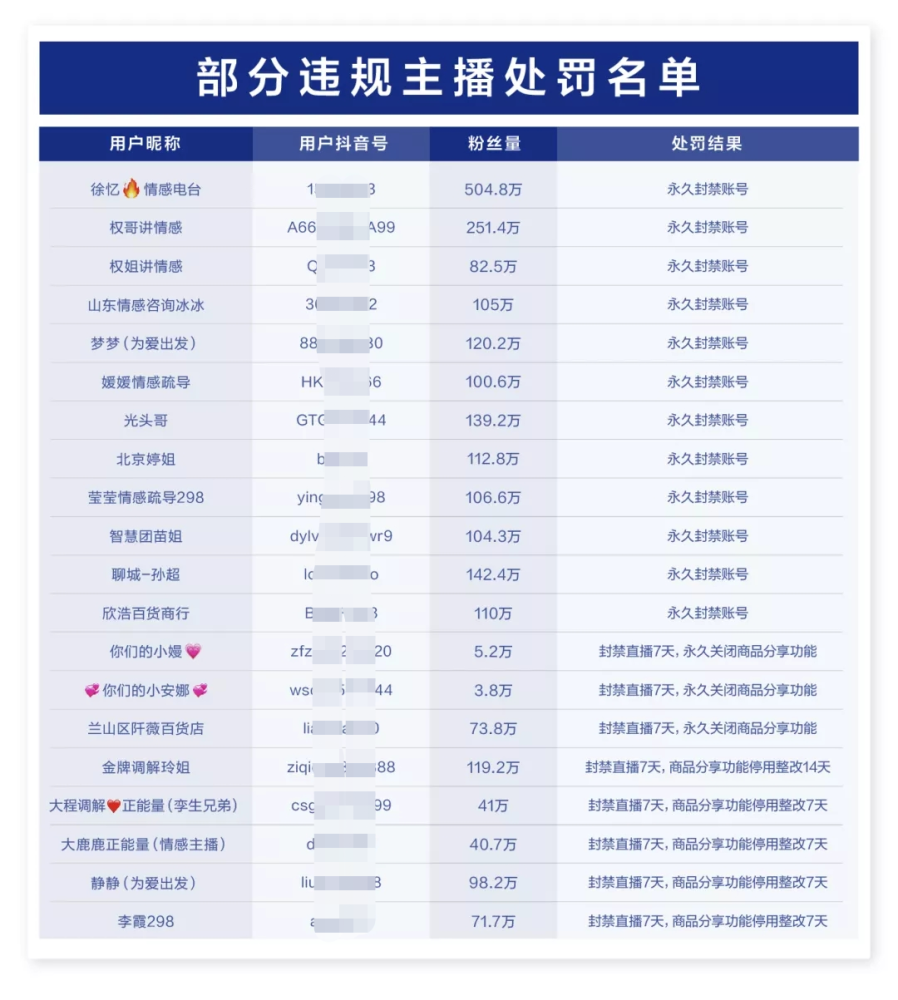

抖音作为内容平台,其核心逻辑是“优质内容匹配真实用户”。近年来,平台对刷赞刷粉的打击力度持续升级:通过AI识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、同一设备批量操作)、分析粉丝画像真实性(如僵尸账号的注册时间、活跃度、互动行为)、监测内容转化数据(如点赞-评论-转化的自然比例)等手段,虚假流量无处遁形。一旦被判定为“非正常增长”,创作者可能面临粉丝数清零、作品限流、账号降权等处罚,甚至永久封禁。更重要的是,平台算法推荐机制的核心是“用户兴趣匹配”,虚假粉丝无法形成有效的用户画像,刷来的数据反而会误导算法对内容方向的判断,导致后续推荐持续偏离真实受众,陷入“越刷越错”的恶性循环。

用户信任的崩塌:虚假粉丝与真实需求的背离

抖音的本质是“社交内容平台”,用户关注的不仅是数据,更是内容背后的“人”。当粉丝发现账号的点赞量与评论区活跃度严重不符,或粉丝列表中充斥着无头像、无动态的“僵尸号”,信任感会瞬间崩塌。这种信任一旦失去,不仅会影响现有粉丝的留存率,还会通过口口传播形成负面口碑,让潜在用户对创作者产生“数据造假”的刻板印象。商业合作方同样具备敏锐的判断力,品牌在选择达人合作时,早已不再单纯看粉丝量,而是更关注“粉丝画像匹配度”“互动质量”“转化效果”。刷来的粉丝无法带来真实的购买转化,品牌方投入预算后得不到回报,合作自然无法持续。虚假数据或许能骗过一时,却骗不过市场与用户的长期检验。

商业价值的“量变质变”:真实粉丝才是长期收益的基石

长期收益的核心,在于“商业价值的可持续转化”。而商业价值的本质,是“用户对内容的认可与付费意愿”。刷赞刷粉带来的“虚假繁荣”,无法沉淀为真实的用户粘性与消费力。反观那些实现长期收益的创作者,无一例外都是通过优质内容积累了真实粉丝。例如,知识类创作者通过持续输出干货,吸引精准付费用户;带货达人通过真实测评与信任背书,实现复购率提升;内容创作者通过人格化IP打造,形成粉丝社群经济。这些收益的底层逻辑,是“真实用户-内容认可-商业转化”的正向循环。虚假流量或许能在短期内骗取广告合作,但无法带来复购、无法形成品牌忠诚度,更无法构建创作者的“个人IP护城河”。当平台规则趋严、市场回归理性,那些依赖虚假数据的创作者,终将被淘汰出局。

正向生态的回归:内容为王才是长期主义的正道

抖音生态的健康发展,必然是“优质内容驱动”而非“数据泡沫驱动”。近年来,平台持续加大对原创内容的扶持力度,通过“中视频计划”“优质创作者流量倾斜”等政策,鼓励创作者深耕内容而非投机取巧。那些真正沉下心打磨内容、理解用户需求的创作者,正在获得更稳定的流量与更丰厚的回报。例如,专注于乡村生活的创作者,通过真实记录农村日常,吸引了大量城市用户的关注,不仅获得了平台分成,还带动了农产品带货;科普类创作者用通俗易懂的方式讲解专业知识,积累了百万级粉丝,实现了知识付费与品牌合作的多元变现。这些案例印证了一个朴素道理:长期收益从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的——用内容价值吸引用户,用真诚服务留住用户,这才是创作者在抖音生态中立足的根本。

归根结底,刷抖音赞和粉丝的行为,本质上是对内容创作规律的违背。短期或许能获得数据上的“虚假繁荣”,但长期收益的密码,永远藏在真实的内容价值与用户信任中。创作者若想真正在抖音生态中实现可持续发展,唯有放弃“走捷径”的幻想,回归内容本质,用优质内容打动用户,用真诚互动构建社群,这才是通往长期收益的唯一路径。流量可以刷,但人心与市场,从来容不得半点虚假。