在苹果设备用户群体中,一种名为“刷说说赞苹果版”的工具或服务正悄然流行,不少用户希望通过这种方式快速提升社交平台(如QQ空间、朋友圈等)的说说互动数据。然而,这种看似便捷的“捷径”真的能帮助提升社交平台的互动效果吗?要回答这个问题,需从互动效果的本质、刷赞机制的实际作用以及潜在风险三个维度展开分析。

刷说说赞苹果版的运作逻辑与短期数据“提升”

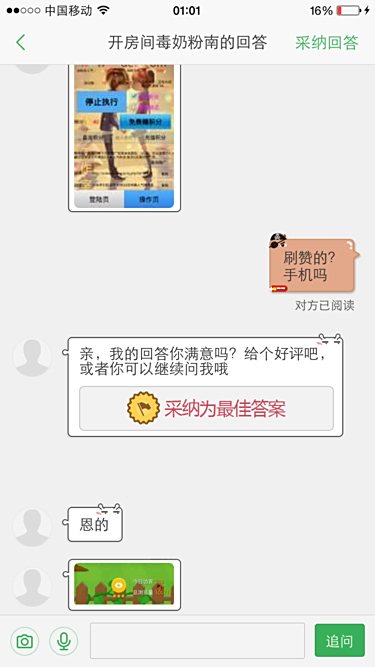

所谓“刷说说赞苹果版”,通常针对iOS系统开发,通过特定脚本、第三方工具或人工代刷,为用户的单条说说批量增加点赞量。苹果设备的封闭生态使其在工具隐蔽性上具有一定优势,部分工具可能利用iOS系统的漏洞或企业证书进行分发,让普通用户难以辨别其合规性。从表面看,这类服务能在短时间内将一条说说的点赞数从个位数飙升至数百甚至上千,这种“数据繁荣”确实能满足部分用户的虚荣心——在社交场景中,高点赞量往往被潜意识解读为“内容优质”“受欢迎”的信号,从而形成初步的心理满足。

然而,这种“提升”仅停留在数据层面,与真实的社交互动效果存在本质区别。社交平台的互动效果核心在于用户参与的质量:点赞背后的情感共鸣、评论区的深度讨论、转发的二次传播,这些才是衡量内容价值的关键。刷赞带来的点赞多为“僵尸粉”或机器账号,缺乏真实的用户画像和互动意图,无法转化为有效的社交连接。例如,一条商业推广的说说若刷满赞却无评论咨询,反而会让潜在客户质疑内容的真实性,适得其反。

算法识别机制下,虚假互动的“失效”与“反噬”

现代社交平台的算法早已进化,不再单纯以点赞量作为内容分发权重。以微信、QQ为例,其算法更关注“互动深度”——即用户在内容停留的时间、评论的长度、转发的附言等真实行为数据。刷赞产生的异常点赞量(如短时间内集中爆发、账号无历史互动记录等)极易触发系统的反作弊机制,导致内容被降权甚至限流。苹果版工具虽可能试图通过模拟真实用户行为(如随机时间间隔、模拟点击轨迹)规避检测,但平台的算法模型持续迭代,对异常数据的识别精度不断提升,所谓“苹果版更安全”的说法不过是幸存者偏差,最终难逃被系统标记的命运。

更严重的是,频繁使用刷赞工具可能导致账号整体权重下降。社交平台的算法会综合评估账号的历史互动数据、用户活跃度、内容质量等维度,若发现某条说说的点赞量与账号日常表现严重背离(如平时互动寥寥却突然爆款),系统会判定为“异常数据”,不仅可能删除虚假点赞,还会对账号的后续内容分发产生负面影响。这种“反噬”使得刷赞的短期收益被长期风险抵消,得不偿失。

真实互动的核心:内容价值与用户信任

抛开技术层面的风险,从社交本质来看,互动效果的提升永远无法脱离“内容价值”与“用户信任”两大基石。一条说说的点赞量高低,本质上取决于它是否触达了用户的情感需求、信息需求或社交需求。例如,一条记录生活感悟的说说若引发共鸣,会自然获得朋友们的点赞与评论;一条实用的干货分享,则可能被用户主动转发并@好友。这些互动源于真实的内容价值,而非虚假的数据堆砌。

苹果用户作为高端设备使用者,往往对社交内容的质量有更高要求。他们更倾向于关注有深度、有温度、有独特视角的内容,而非被“数据泡沫”包裹的空洞信息。刷赞行为一旦被识破(如粉丝发现点赞列表中的陌生账号均为无头像、无动态的“僵尸号”),不仅会损害发布者的专业形象,还会降低其在社交圈中的信任度。信任是社交关系的核心,一旦崩塌,再多的虚假点赞也无法弥补。

从“刷赞依赖”到“真实运营”的思维转变

与其依赖“刷说说赞苹果版”的虚假数据,不如将精力投入到提升内容质量与用户运营中。对于苹果用户而言,可充分利用iOS生态的创作工具——如iMovie剪辑视频、GarageBand制作背景音乐、备忘录记录灵感——打造更具专业性和个性化的内容。同时,主动与粉丝互动:回复评论、发起话题讨论、发起有奖互动活动,这些真实行为能有效提升用户的参与感与粘性。例如,一位美食博主若通过分享真实的烹饪过程(而非摆拍)与粉丝交流心得,其说说的互动效果必然远超刷赞带来的虚假繁荣。

社交平台的终极目标始终是“连接人与人”,而非“数字游戏”。刷赞或许能在短期内制造“热闹”的假象,但真正的互动效果,需要用真实的内容、真诚的态度和持续的运营去积累。对于追求高质量社交体验的苹果用户而言,放弃刷赞的捷径,回归内容创作的本质,才是提升互动效果的可持续路径。