刷赞刷钻业务在社交媒体营销领域已成为一种普遍现象,但其对账号人气和影响力的提升效果,实则充满争议。许多创作者和企业主被承诺的“快速数据增长”所吸引,却忽视了背后的深层隐患。刷赞刷钻业务虽能短期内制造虚假繁荣,但无法转化为真实的用户粘性和长期影响力,反而可能损害账号的健康发展。本文将深入剖析这一业务的价值、挑战及其对数字生态的影响,揭示其本质局限。

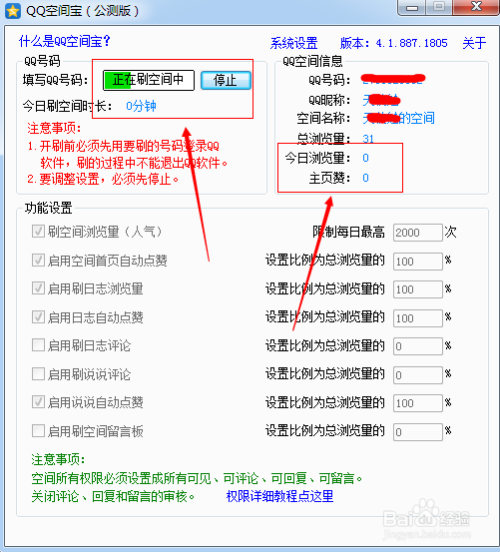

刷赞刷钻业务的核心概念涉及通过第三方服务人为增加点赞、粉丝、钻级等互动数据。这类服务通常以低价套餐形式存在,用户付费后,系统自动生成虚假互动,例如在抖音、微博或小红书等平台上刷出大量点赞或粉丝。从表面看,这似乎能快速提升账号的“数据光环”,让新访客觉得内容受欢迎。然而,这种操作本质上是一种流量造假,它利用了社交媒体算法对数据的依赖性,却忽略了真实互动的质量。关联短语如“购买点赞”或“粉丝购买”常被用于描述此类行为,但它们掩盖了其虚假本质——这些数据并非来自真实用户的兴趣,而是机器或廉价劳动力的产物。

在价值层面,刷赞刷钻业务确实提供了一些短期便利。例如,新账号可以通过刷钻服务快速达到平台门槛,如获得推荐位或参与热门活动,从而吸引初始流量。关联概念如“数据膨胀”能营造一种“热门账号”的错觉,这对商业合作或品牌曝光有一定吸引力。在竞争激烈的数字环境中,一些创作者视其为“捷径”,尤其是在测试市场反应时,刷赞刷钻能快速验证内容主题的潜力。但这种价值是虚幻的,它建立在沙滩城堡之上,一遇真实风浪便崩塌。平台算法日益智能,能识别异常数据波动,导致账号被限流或封禁,最终得不偿失。

挑战和风险方面,刷赞刷钻业务面临多重困境。首先,平台如微信、快手等已加强反作弊机制,通过AI检测虚假互动,一旦发现,轻则降权,重则永久封号。这直接威胁账号的生存,尤其是依赖平台流量的创作者。其次,虚假互动无法带来真实转化——刷来的粉丝可能从不互动,导致评论率、分享率低下,反而削弱账号的“真实人气”。更深层挑战在于,它破坏了数字生态的诚信基础。关联短语如“互动造假”不仅误导用户,还损害了平台的公信力,让优质内容被淹没在虚假数据中。长期看,这种业务助长了浮躁心态,让创作者忽视内容深耕,陷入“数据至上”的误区。

对账号人气和影响力的真实影响分析,核心在于区分“数据人气”与“真实影响力”。刷赞刷钻业务或许能提升点赞数或粉丝量,但这些数据无法转化为影响力,因为影响力源于用户的信任和忠诚。例如,一个账号通过刷赞获得10万粉丝,但若内容质量低劣,用户流失率极高,其商业价值几乎为零。相反,真实影响力需要持续产出有价值的内容,通过自然互动建立社区。行业洞察显示,平台算法更青睐“真实参与度”,如评论、分享和停留时间,而非单纯的数量。因此,刷赞刷钻业务只能制造表面繁荣,却无法触及影响力的本质——它像一场泡沫,看似耀眼,一触即碎。

行业趋势和未来展望中,刷赞刷钻业务正面临萎缩。随着监管加强和用户意识提升,更多平台推出“真实数据”认证机制,鼓励创作者通过内容创新获取流量。关联趋势如“透明化营销”兴起,强调数据来源的合法性。未来,虚假流量业务可能转向更隐蔽形式,如AI生成评论,但技术反制也在同步升级。这提醒创作者,与其依赖刷赞刷钻,不如拥抱变化——例如,利用数据分析工具优化内容,或与真实KOL合作,这才是可持续之道。数字营销的进化方向已指向“质量优先”,刷赞刷钻的生存空间将越来越窄。

独特见解在于,刷赞刷钻业务反映了数字时代的浮躁心理,但它也警示我们:人气和影响力需从“量”转向“质”。建议创作者专注内容深度,如通过故事化叙事或实用价值吸引用户,让互动自然发生。关联现实,当前经济环境下,品牌更看重真实用户画像,刷赞刷钻的短期收益远不及长期信任的积累。最终,账号的成长应植根于诚信,而非数据造假——这不仅符合社会主义核心价值观,也是行业健康发展的基石。

回归主题核心,刷赞刷钻业务虽能短暂提升数据,却无法真正增强账号人气和影响力,反而可能带来不可逆的损失。在追求数字成功的路上,真实互动才是永恒的通行证。