刷赞可乐服务在社交媒体上真的能提升账号影响力吗?这是当前许多内容创作者和品牌方纠结的核心问题。随着社交媒体竞争加剧,“流量焦虑”催生了刷赞服务的泛滥——从“一键刷赞”到“定制化互动套餐”,这类服务承诺快速提升账号数据,让不少用户误以为“点赞=影响力”。然而,刷赞可乐服务带来的数据增长,本质上是一场“虚假繁荣”,与真正的账号影响力背道而驰。本文将从数据本质、平台规则、用户信任、商业价值四个维度,拆解刷赞服务的真实效用,揭示其对账号影响力的长期伤害。

刷赞服务的“数据幻觉”:短期数字游戏,长期价值归零

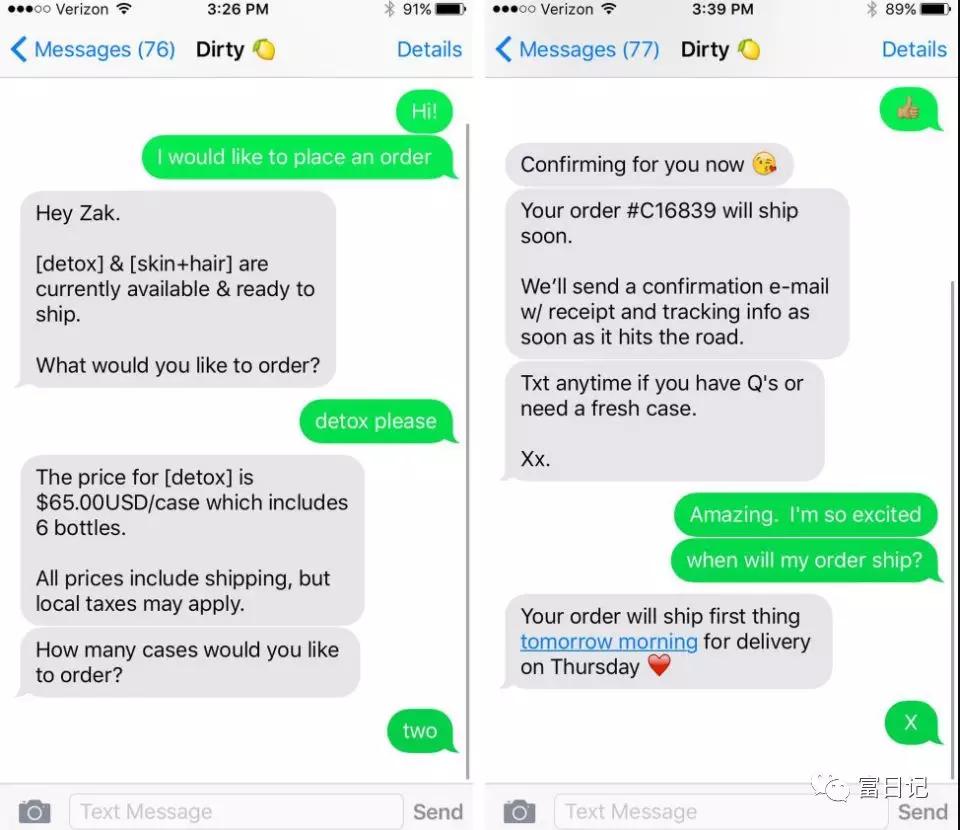

刷赞可乐服务的核心逻辑,是通过技术手段或人工操作,在短时间内为账号内容集中注入大量虚假点赞、评论等互动数据。这类服务通常以“性价比”“见效快”为卖点,比如“100个赞9.9元”“10万播放量套餐199元”,精准击中了用户“快速起号”“数据好看”的心理需求。但从数据本质看,这些互动是“无源之水”“无根之木”。

真实社交平台的互动数据,本质上是内容价值与用户需求的映射——一篇笔记获得1万赞,背后可能是1万个用户因内容共鸣主动点击、停留、分享;而刷赞产生的1万赞,只是机器程序的批量操作,用户可能从未打开过内容。这种“数据泡沫”在短期内确实能让账号数据“好看”,比如点赞数从三位数跃升至五位数,粉丝数“暴涨”数万,但一旦脱离刷赞服务,数据会迅速回落,账号活跃度(如评论、转发、完播率)依然低迷。更关键的是,平台的算法早已进化到能识别“异常数据”:比如某条视频突然获得大量点赞却无评论,或粉丝增长曲线陡峭但互动率持续走低,这类账号会被判定为“异常流量”,从而降低内容推荐权重,反而让真正的潜在用户看不到内容。刷赞换来的“数据光鲜”,最终只会让账号陷入“越刷越没流量”的死循环。

平台规则的红线:刷赞=自毁流量,算法惩罚早已常态化

社交媒体平台的核心逻辑是“连接真实用户”,而刷赞服务破坏了这种真实性。因此,几乎所有主流平台(如抖音、小红书、微博、微信视频号)都将“刷量行为”明确列为违规操作,并建立了完善的风控机制。以小红书为例,其社区公约规定“禁止通过第三方软件或手段虚假提升笔记数据”,一旦被检测到,轻则笔记限流、数据清零,重则账号降权、封禁禁言。

事实上,平台对刷赞的打击早已不是“形式主义”。近年来,各大平台不断升级算法模型,通过用户行为轨迹分析(如点赞时间是否集中在深夜、账号设备是否异常)、数据关联性检测(如点赞账号是否互粉、是否为“僵尸号”)等手段,精准识别刷赞行为。某MCN机构的运营负责人透露:“我们曾测试过给客户账号刷赞,结果数据刚涨上去,平台就判定‘异常流量’,笔记直接被‘仅自己可见’,比不刷赞之前还惨。”刷赞看似“走捷径”,实则是主动触碰平台红线,用账号的长期流量权换取短期数据数字。更值得警惕的是,部分刷赞服务会盗用用户账号信息,甚至植入恶意代码,导致账号被盗、隐私泄露,这种“捡了芝麻丢了西瓜”的操作,早已成为行业共识。

用户信任的崩塌:虚假数据比低质量内容更伤品牌

社交媒体影响力的核心,从来不是数字,而是用户信任。用户关注一个账号,是因为相信其内容能提供价值——无论是知识、情感还是娱乐。而刷赞行为,本质上是用“虚假信号”欺骗用户,一旦被识破,信任会瞬间崩塌。

举个例子:某美妆博主通过刷赞让产品笔记点赞数破万,吸引品牌方合作,但真实用户发现评论区充斥着“内容不错”“学到了”等模板化评论,与产品实际效果严重不符,纷纷在账号下质疑“数据是买的吧”。最终,该博主不仅失去品牌信任,粉丝活跃度也断崖式下跌,甚至引发大规模“取关”。用户对虚假数据的敏感度远超想象——如今的社交媒体用户早已见惯了“刷赞痕迹”,一条内容的点赞数与评论数严重失衡(比如1万赞却只有10条评论),或评论区出现大量“复制粘贴”式留言,都会让用户对账号的真实性产生怀疑。而信任一旦崩塌,即便后续回归真实内容创作,也难以重建用户好感。对于品牌账号而言,刷赞更是“自毁招牌”:消费者对品牌的信任建立在真实口碑上,虚假数据只会让品牌贴上“不诚信”的标签,长期影响品牌形象。

商业价值的悖论:刷赞账号的“流量”换不来“留量”

许多用户刷赞的初衷,是为了提升账号的商业价值——比如吸引品牌合作、带货转化、知识付费变现。但现实是,刷赞产生的虚假数据,在商业场景中几乎毫无价值,甚至会反噬变现能力。

品牌方在选择合作对象时,早已不再单纯看“点赞数”“粉丝数”,而是更关注“真实互动率”“粉丝画像匹配度”“内容转化效率”等核心指标。某快消品牌市场总监直言:“我们选博主从来不看粉丝量,直接看后台数据——真实的点赞、评论、转发占比,粉丝的活跃时段、地域分布,甚至评论区用户的互动质量。那些数据异常‘漂亮’的账号,我们直接pass,因为合作风险太高。”事实上,刷赞账号的“流量”本质是“无效流量”:这些点赞用户并非真实受众,无法带来产品转化(如点击商品链接、下单购买),反而会拉低合作方的ROI(投资回报率)。更关键的是,随着平台商业化工具的完善(如抖音的“星图”、小红书的“蒲公英”),品牌方可以直接通过后台查看账号的真实数据表现,刷赞账号在商业合作中早已“无处遁形”。

对于带货账号而言,刷赞更是一把“双刃剑”:虚假数据可能让账号获得短期流量推荐,但一旦用户发现“高赞低转”(点赞很多但购买很少),平台会判定内容“转化能力差”,从而降低推荐权重,最终导致“流量-转化-流量”的恶性循环。真正的商业价值,永远建立在真实用户需求之上,而非虚假数据堆砌。

回归本质:影响力的核心是“真实连接”,而非“数字游戏”

刷赞可乐服务的流行,本质上是社交媒体竞争白热化下的“数据焦虑”产物。但账号影响力的本质,从来不是冰冷的数字,而是与用户建立的“真实连接”——用户是否愿意为内容停留、评论、分享,是否因为关注账号而产生信任、改变行为,这才是影响力的核心。

纵观当前社交媒体上的头部账号,无论是“疯狂小杨哥”的搞笑内容、“李子柒”的文化输出,还是“何同学”的科技测评,其成功都不是靠刷赞,而是靠持续输出有价值的内容、与用户建立情感共鸣、深耕垂直领域。真正的账号影响力,是“内容质量+用户运营+平台规则”协同作用的结果:优质内容是基础,能吸引精准用户;用户运营是关键,能提升用户粘性;遵守平台规则是底线,能保障账号长期稳定发展。刷赞看似“捷径”,实则是一条“死胡同”——它不仅无法提升真实影响力,还会让账号陷入“数据依赖”,忽视内容创作和用户运营的核心能力。

对于内容创作者和品牌方而言,与其沉迷于刷赞的“数据幻觉”,不如回归初心:深耕内容质量,了解用户需求,与用户建立真实互动。毕竟,社交媒体的本质是“社交”,而社交的核心是“真实”。只有建立在真实连接基础上的影响力,才能穿越周期,成为账号真正的“护城河”。