当“刷赞小次郎”成为社交媒体热搜词条,这个带着日式动漫昵称的刷赞工具,正撕开数字时代流量造假的又一重面纱。它不是孤立的灰色产品,而是社交媒体生态异化下的典型符号——既折射出个体对“存在感”的病态渴求,也暴露出商业逻辑对内容价值的扭曲,更凸显了平台治理与技术对抗的深层博弈。要理解“刷赞小次郎”究竟代表什么,需穿透“刷赞”这一行为表象,直击其背后的技术逻辑、社会心理与产业生态。

一、“刷赞小次郎”:从工具到符号的异化之路

“刷赞小次郎”并非特指某一软件,而是对一类“高效刷赞服务”的统称:它们通常以“自动化脚本+真实账号矩阵”为核心技术,通过模拟人工点赞、评论、转发等行为,在短时间内为用户内容(如朋友圈、微博、抖音短视频)刷出虚假互动数据。这类服务的命名往往带有戏谑色彩——“小次郎”这一形象,暗合了其“便捷、隐蔽、无所不能”的产品特性,仿佛能像动漫角色一样“一键搞定”所有流量难题。

从技术形态看,“刷赞小次郎”已迭代至3.0阶段:早期的人工手动点赞(如“互赞群”)效率低下、易被识别;中期通过虚拟手机号批量注册“僵尸号”刷赞,但账号同质化严重;如今的“小次郎”则依托“养号产业链”——通过模拟真实用户行为(如浏览、点赞、关注)将普通账号“养”成“优质号”,再配合IP轮换、时间随机化等技术,使虚假点赞难以被平台风控系统检测。其服务也从单纯的“点赞数”扩展至“评论+转发+粉丝”的“全栈流量包”,甚至提供“定制化刷赞”(如精准定位特定人群、模拟“真实用户评论话术”)。

这种工具的普及,本质是“流量至上”逻辑下的必然产物。当社交媒体将“点赞数”与用户“社交价值”、内容“传播力”深度绑定,当商家将“点赞量”视为营销效果的核心指标,“刷赞”便从边缘行为演变为产业链化的“刚需”。“刷赞小次郎”正是这一需求的完美适配者——它以“技术降维打击”的姿态,让普通用户也能以低成本“撬动”高流量,进而满足虚荣心、获取商业利益。

二、个体焦虑与商业投机:谁在喂养“刷赞小次郎”?

“刷赞小次郎”的流行,离不开两类核心用户的“喂养”:一是普通个体用户,二是商业机构。

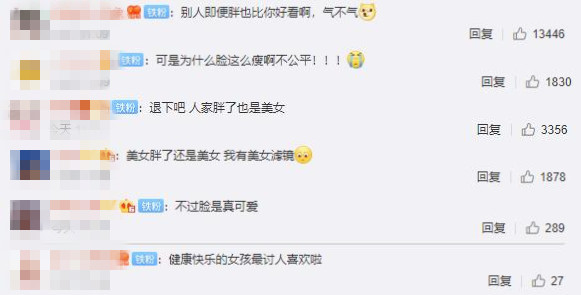

对个体而言,社交媒体已成为“数字身份”的延伸,而点赞数则是这一身份的“量化勋章”。无论是朋友圈的“精致生活展示”,还是短视频平台的“才艺输出”,用户潜意识里将点赞数等同于“认可度”与“社交价值”。当真实互动难以满足“被看见”的需求,“刷赞小次郎”便成了“捷径”——花几块钱就能让朋友圈动态“破百赞”,让视频作品“上热门”,这种“低成本获得感”极易形成依赖。更深层看,这反映了数字时代个体的“存在焦虑”:在信息过载的环境中,用户害怕“被淹没”,遂通过伪造数据构建“虚假受欢迎”的人设,以缓解自我认同危机。

对商业机构而言,“刷赞”是“流量经济”的生存法则。无论是电商商家的“产品好评刷量”,还是KOL的“粉丝数据造假”,点赞量直接关系到品牌曝光、广告合作与商业变现。某MCN行业从业者透露,在“唯数据论”的考核体系下,一个10万粉的KOL若点赞率不足1%,很难接到品牌单;而通过“刷赞小次郎”将点赞率刷至3%,报价可直接翻倍。这种“数据造假→高报价→更多预算造假”的恶性循环,让“刷赞”成为行业公开的秘密——毕竟,“真实的爆款”需要时间成本,而“虚假的爆款”只需一键下单。

值得注意的是,两类用户的动机存在微妙差异:个体用户更倾向于“情绪满足”,商业机构则追求“利益最大化”,但二者共同构成了“刷赞小次郎”的需求基础。正如一位社会学研究者所言:“当‘点赞’从‘情感反馈’异化为‘数字货币’,用户便成了流量产业链的‘自愿劳动者’。”

三、生态反噬:当“刷赞”摧毁社交媒体的真实性根基

“刷赞小次郎”的泛滥,正在对社交媒体生态造成系统性伤害,其核心在于摧毁了“真实性”这一互联网的底层价值。

对内容生态而言,虚假点赞制造了“劣币驱逐良币”的逆向淘汰。优质内容需要时间沉淀,而“刷赞小次郎”能让低质内容通过数据造假获得 disproportionate 流量,挤压真实优质内容的生存空间。例如,某知识类博主曾坦言,其精心制作的深度视频播放量不足万,而同行用“刷赞小次郎”刷出的娱乐化短视频却能轻松破百万,这种“劣币驱逐良币”的现象,让内容创作者逐渐失去“深耕内容”的动力,转而投身“流量造假”的军备竞赛。

对平台信任而言,“刷赞”正在瓦解用户对社交媒体的“真实性期待”。当用户发现朋友圈的“高赞动态”可能是刷出来的,短视频的“爆款”可能是买来的,他们对平台的信任便会逐渐消解。更严重的是,虚假点赞会污染平台的推荐算法——算法基于虚假数据推荐内容,会导致用户看到的信息愈发“泡沫化”,最终形成“信息茧房”与“信任危机”。例如,某电商平台曾因“刷赞刷评”泛滥,导致消费者“不敢信评价”,平台GMV增速一度下滑。

对商业生态而言,“刷赞”正在制造“数据泡沫”与“信任崩塌”。品牌方依赖虚假数据投放广告,却发现转化率远低于预期;投资者基于虚假粉丝量评估KOL价值,最终导致投资失误。这种“数据造假→商业决策失误→行业信任崩塌”的链条,正在让整个数字营销生态陷入“塔西佗陷阱”——无论数据真假,都无人相信。

四、治理困境:技术对抗与价值重构的双重挑战

面对“刷赞小次郎”的挑战,平台治理与行业自律正面临双重困境。

从技术对抗看,平台与“刷赞”服务已进入“猫鼠游戏”的动态博弈。平台通过引入AI风控(如图像识别、行为轨迹分析)、用户画像标签等技术识别虚假账号,而“刷赞小次郎”则通过“模拟真实用户行为”“动态调整IP地址”等技术升级反制。例如,某短视频平台曾推出“清朗计划”,通过算法识别出“1分钟内点赞100个视频”的异常行为,但“刷赞小次郎”随即开发出“随机间隔点赞”“模拟用户滑动轨迹”等功能,使识别难度大增。这种“道高一尺,魔高一丈”的技术对抗,让平台治理陷入“高成本、低成效”的泥潭。

从价值重构看,解决“刷赞”问题不仅需要技术手段,更需要重建社交媒体的评价体系。当前,平台过度依赖“点赞数”这一单一指标,导致用户与创作者陷入“数据崇拜”。若能引入“互动深度”(如评论字数、转发理由)、“内容质量”(如专业背书、用户反馈)等多维度评价标准,或许能降低“刷赞”的功利性价值。例如,某知识社区已取消“点赞数”显示,转而以“有用投票”“专业认证”作为内容评价核心,有效减少了流量造假行为。

更深层的挑战在于,如何引导公众摆脱“流量至上”的认知误区。这需要媒体、教育机构与平台共同发力:通过曝光“刷赞”产业链的危害,让公众认识到“虚假流量”的虚无性;通过培养用户的“媒介素养”,让公众学会辨别数据真伪;通过鼓励平台建立“真实性优先”的机制,让优质内容获得长效激励。

“刷赞小次郎”的流行,不是偶然的技术现象,而是数字时代“量化崇拜”的必然结果。它像一面镜子,照见了个体对“被看见”的渴望,商业对“快速变现”的执念,以及平台对“流量增长”的依赖。要走出这一困境,不仅需要封禁“刷赞小次郎”这样的灰色工具,更需要重建社交媒体的价值坐标——当“点赞”回归“真实共鸣”的本源,当“流量”服务于“内容价值”的本质,社交媒体才能摆脱“刷赞”的异化陷阱,成为真正连接人与人的温暖空间。而这,或许才是“刷赞小次郎”留给数字时代最深刻的启示。