在社交媒体营销的生态中,“刷赞”早已不是简单的数字游戏——当一条产品动态下的点赞数从三位数跃升至五位数,当评论区充斥着“已下单”“真实好用”的跟帖,刷赞广告语正成为品牌撬动潜在客户注意力的关键支点。然而,真正有效的刷赞广告语绝非虚假数据的堆砌,而是基于用户心理与社交信任的精准沟通,它需要在“展示热度”与“传递价值”之间找到平衡,最终实现从“吸引点击”到“促成转化”的深层突破。

刷赞广告语的本质,是从“数据展示”到“社交信任”的升级。早期营销中,“10万+点赞”“爆款推荐”等标签式表达虽能短暂吸引眼球,但用户对“刷赞”的敏感度早已提升——单纯的数字堆砌反而容易引发“虚假宣传”的质疑。如今的刷赞广告语更注重“数据背后的故事”:例如“连续30天霸榜小红书护肤TOP1,2.3万+真实用户用完回购”中,“连续霸榜”传递产品稳定性,“2.3万+用户回购”则将抽象的“赞”转化为具体的“用户行为”,让潜在客户感知到“这不是偶然的热度,而是持续的选择”。这种“数据+场景”的表达,让刷赞广告语从“自卖自夸”变为“用户共识”,成为社交信任的载体。

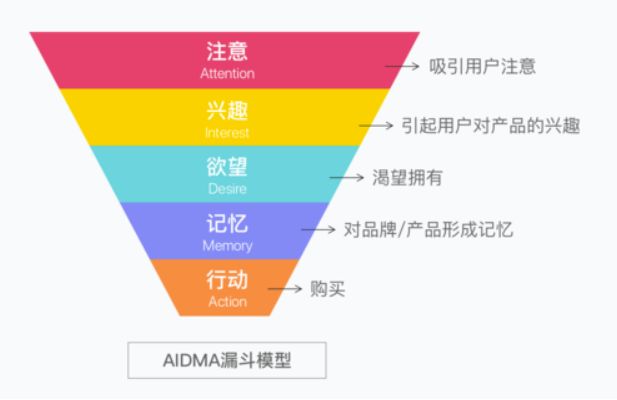

吸引潜在客户的核心,在于抓住用户对“社会认同”的心理依赖。从心理学角度看,当人们面临选择时,会本能地参考多数人的行为——这就是“社会认同原理”。刷赞广告语正是利用这一原理,通过“点赞数”“好评量”等数据为产品背书,降低用户的决策成本。例如抖音上某款早餐机的广告语“5分钟搞定早餐,10万+妈妈的选择”,前半句解决用户“没时间做饭”的痛点,后半句用“妈妈的选择”触发“家庭健康”的情感共鸣,而“10万+”则强化了“多数人认可”的社会认同。值得注意的是,有效的刷赞广告语需精准匹配目标用户画像:面向大学生的“宿舍神器”广告语突出“3万+学生党实测”,面向职场人的“高效工具”则强调“5000+白领办公必备”,让“赞”成为“同类人都在用”的隐形推荐,从而精准触达潜在客户。

提升转化率的关键,在于让刷赞广告语从“吸引注意”走向“促成行动”。单纯的点赞数据只能制造“热闹”的表象,若无法关联用户价值,便会陷入“点击率高、转化率低”的困境。高转化率的刷赞广告语通常具备“场景痛点+数据证明+行动指令”的三重结构:例如“加班党必备!咖啡机销量破10万台,90%用户反馈‘3分钟喝到热咖啡’,点击查看同款”。前半句“加班党必备”直击目标人群场景,“销量破10万台”用权威数据建立信任,“90%用户反馈”则通过具体效果强化说服力,最后的“点击查看”则明确行动路径。此外,加入“限时优惠”“赠品”等转化诱因能让效果倍增,如“点赞超5万,前100名下单送咖啡胶囊”,既利用了刷赞的热度,又通过稀缺性刺激用户“立即下单”的冲动。

当前刷赞广告语的实践仍面临诸多挑战:一是“虚假刷赞”反噬信任,部分品牌通过机器刷量制造虚假热度,一旦被用户识破,不仅损害品牌形象,更可能触发平台处罚;二是“同质化表达”降低记忆点,“爆款”“热卖”“好评如潮”等词汇被滥用,导致刷赞广告语淹没在信息流中,难以形成差异化;三是“重数据轻体验”的短视思维,部分品牌过度依赖点赞数,却忽略评论区真实反馈,甚至删除负面评论,这种“数据美化”反而会让潜在客户产生“被欺骗”的抵触心理。解决这些问题,需要回归营销本质——刷赞广告语的价值,不在于数字本身,而在于数字背后的“真实用户价值”。

未来刷赞广告语的创新方向,必然是“真实化”与“个性化”的深度融合。随着平台算法对虚假数据的打击力度加大,以及用户辨别能力的提升,“真实用户故事+精准数据”将成为主流表达。例如某母婴品牌的广告语:“新手妈妈小林晒出宝宝喝奶粉的对比照,获赞8万+,她选择的这款奶粉现在月销破2万箱”,通过“真实用户故事”增强代入感,用“月销数据”验证产品口碑,让刷赞广告语从“冰冷的数字”变为“有温度的推荐”。同时,基于用户画像的个性化推送也将成为趋势:同一款产品,向宝妈展示“10万+妈妈推荐”,向健身人群展示“5万+健身达人同款”,让“赞”与用户的真实需求精准匹配,实现“千人千面”的有效触达。

刷赞广告语的本质,是“用真实热度传递真实价值”。在信息过载的时代,用户需要的不是完美的营销话术,而是可感知、可验证的信任信号。品牌若想通过刷赞广告语吸引潜在客户、提升转化率,就必须摒弃“唯数据论”的短视思维,将点赞数据与用户口碑、产品体验深度绑定,让每一个“赞”都成为“被需要”的证明。当刷赞广告语不再是为了制造“虚假繁荣”,而是为了传递“真实的用户选择”,它才能真正成为连接品牌与消费者的信任桥梁,在激烈的市场竞争中实现从“流量”到“留量”的质变。